Amérindiens ou Indiens

Autochtones de l'Amérique. (L'appellation d'Amérindiens tend à l'emporter sur celle d'Indiens.)

LES INDIENS D'AMÉRIQUE DU NORD

Introduction

Les Indiens d'Amérique du Nord fascinent : leurs cultures présentent une grande diversité, tant linguistique que matérielle et sociologique, mais en même temps on pressent chez eux une profonde unité culturelle. Cette unité s'explique par un peuplement originel unique : les Indiens de toute l'Amérique seraient en effet venus, par vagues successives (les premières remontant à quelque 40 000 années), d'un espace situé quelque part à la limite de la Chine et de la Sibérie orientale. À cette période de glaciation, le niveau des mers était en effet inférieur à son niveau actuel, laissant libre le passage du détroit de Béring. Depuis cette date reculée, toutes sortes de mouvements de population ont eu lieu à l'intérieur même du continent. De fait, certains spécialistes pensent que la population de l'Amérique du Nord est formée de deux blocs. Dans l'Ouest, où la diversification linguistique est intense, il aurait existé de très anciennes implantations ; l'Est et le Centre seraient, au contraire, peuplés de groupes qui se seraient distribués beaucoup plus récemment, en provenance d'Amérique du Sud, via l'archipel des Antilles.

L'histoire a réservé un sort particulièrement cruel aux Indiens d'Amérique du Nord, victimes durant trois siècles de Blancs toujours plus avides d'espaces. Aujourd'hui, on assiste à une renaissance des groupes qui ont eu la chance de survivre à ce long génocide. Ce renouveau démographique s'accompagne toutefois d'un panindianisme politique et culturel, qui, malheureusement, reflète mal la richesse ethnographique d'antan.

La diversité des modes de vie traditionnels

On peut nettement tracer trois zones culturelles distinctes : l'Ouest, qui ignore totalement l'agriculture, les Indiens y vivant exclusivement de cueillette, de chasse et de pêche ; l'Est, qui combine ces activités avec un peu de culture du maïs ; le Sud-Ouest des Pueblos, enfin, où les techniques agricoles sont fort développées. Les civilisations de cette dernière aire se rattachent à bien des égards aux civilisations méso-américaines dont elles représentent en quelque sorte les avant-postes septentrionaux.

Tout le long de la façade du Pacifique, de l'Alaska à la Californie centrale, l'économie traditionnelle reposait essentiellement sur les ressources halieutiques. À plusieurs reprises dans l'année, mais surtout au printemps, période du frai, tous les grands fleuves et les rivières étaient littéralement envahis de saumons. À cette occasion, les Indiens constituaient d'énormes stocks qui devaient leur durer toute l'année. Ces groupes exploitaient aussi les ressources maritimes, ramassant les coquillages ou s'adonnant à la chasse à la baleine en haute mer. Plus au sud, les Indiens ramassaient des glands (qu'une longue préparation rendait comestibles), qui, associés à la chasse, étaient à la base de l'économie.

Les Indiens des Plaines sont justement célèbres pour avoir connu l'une des économies les plus spécialisées du monde : nourriture, habitat, vêtements, reposaient presque exclusivement sur le bison. Mais il ne faut pas oublier qu'un tel mode de vie était fondé sur le cheval, introduit par les Espagnols. C'est grâce au cheval, en effet, que le bison était toujours à la portée des chasseurs ; en retour, il imposait des contraintes propres à l'élevage, notamment la nécessité de contrôler des bons pâturages, été comme hiver.

Les économies de l'Est étaient plus diversifiées : chasse aux cervidés et aux castors, pêche, complétées par un peu d'agriculture.

Certaines régions d'Amérique du Nord connaissaient des densités de population très élevées, ainsi la côte nord-ouest, la Californie intérieure ou, plus encore, le Sud-Est.

Les toutes premières chroniques espagnoles décrivent les rivages de la Floride tel un chapelet ininterrompu de villages.

Toutes ces sociétés vivaient sous le régime de l'alternance saisonnière, passant d'un état de concentration à un état de dispersion.

Sur la côte nord-ouest, on se dispersait à partir du printemps pour exploiter au mieux les sites de pêche le long des rivières et, en hiver, on se rassemblait à nouveau pour habiter ensemble dans de grandes maisons communes. Dans la région subarctique, le schéma inverse prévalait : on se disséminait à travers le territoire durant tout l'hiver, soit dix à onze mois sur douze, et on se rassemblait seulement au cœur de l'été.

L'ordre social est alors toujours compris en termes saisonniers, et il prend d'emblée pour cette raison une dimension cosmologique.

L'analyse du quotidien explique les bases des rituels et des croyances religieuses. Les grands rituels – danse du soleil dans les Plaines, festival hivernal sur la côte nord-ouest ou encore danse de l'ours chez les Utes – confirment cette inscription fondamentale de l'homme dans les cycles cosmiques.

L'histoire tragique du contact avec les Européens

Dès le début du xvie s., les armateurs normands, basques et portugais envoient leurs bateaux faire le plein de morue au large de Terre-Neuve. Bientôt, les marins entrent en contact avec les Indiens et échangent des objets métalliques, inconnus jusqu'alors, contre des peaux. Très vite va s'instaurer une tradition coloniale : aux métaux précieux qu'exporte l'Amérique hispanique correspondent, au nord, les fourrures. De fait, hormis la colonie française sur le Saint-Laurent, la Nouvelle-Angleterre et le foyer virginien, où d'emblée les colons s'installent pour pratiquer l'agriculture, partout ailleurs la politique coloniale et exploratoire des nouveaux venus est inspirée par le commerce de la fourrure. Il s'agit non pas tant de découvrir que de contrôler, avant les autres, de nouveaux territoires riches en fourrures. Au xviie s., les Français s'adonnent intensément à cette activité à partir de Montréal, les Hollandais font de même à partir de La Nouvelle-Amsterdam (devenue New York depuis), les Anglais à partir de la baie d'Hudson, au nord. Au xviiie s., les explorations se poursuivent, inspirées par les mêmes motifs, notamment celles des Russes le long des côtes de l'Alaska, ou celles d'Alexander MacKenzie jusqu'à l'océan Arctique ou de Lewis et Clark qui, les premiers, découvrent un passage transcontinental en 1804-1806.

Dans l'ensemble, les Indiens se montrent toujours favorables à la présence de trafiquants parmi eux, appréciant fort fusils, haches, couteaux, casseroles et autres biens manufacturés. En contrepartie, ils fournissent les Européens en peaux, essentiellement de castor, animal qui de toute façon fait partie de leur gibier habituel. Les trafiquants sont souvent eux-mêmes des métis, fils de coureurs des bois d'ascendance française et d'Indiennes. Le principal danger lié à ce type de relations commerciales entre Indiens et Européens résidait, en définitive, dans les maladies que ces derniers transmettaient aux premiers, dépourvus de défenses immunitaires, comme l'attestent les deux grandes épidémies de variole qui déferlent dans la première moitié du xixe s. sur les Plaines septentrionales.

Cependant, à l'exception de la forêt subarctique, où il restera pratiquement inchangé jusqu'au milieu du xxe s. (car ce milieu naturel n'a aucun potentiel agricole), le commerce de la fourrure n'a été qu'un front pionnier précédant de quelques décennies, ou de quelques années seulement, comme en Californie, celui de petits paysans européens avides de terres. Désormais, il y a incompatibilité entre les intérêts des Indiens et ceux des nouveaux arrivants. Et c'est l'histoire à chaque fois répétée de la proposition de traités, du non-respect de ces traités par les Blancs, de la colère des Indiens débouchant parfois sur des hostilités armées, de leur écrasement militaire sous le nombre et la supériorité technique et, enfin, de leur confinement dans des réserves. L'ancien mode de vie, basé pour l'essentiel sur la chasse, n'est plus possible et celui que cherche à promouvoir l'administration – l'agriculture – est impossible, tant les terres « réservées » s'avèrent être les plus stériles, celles dont aucun colon ne voulait.

La situation contemporaine

De nos jours, la situation matérielle des Indiens est très diverse, dépendant directement du niveau de leur intégration économique à la société nord-américaine. Il y a l'exemple des Iroquois Mohawks, devenus depuis la fin du xixe s. spécialistes du travail en hauteur ; ils sont très demandés (donc fort bien payés) pour la construction des gratte-ciel ou pour leur entretien. Ils passent plus de temps chez eux que sur les chantiers. De tels emplois temporaires, dangereux et lointains, rappellent les expéditions d'autrefois.

Dans le Sud-Ouest, les Indiens sont en général devenus éleveurs, soit de moutons (spécialité des Navajos), soit de bovins, à l'instar des cow-boys, leurs anciens ennemis. Ces adaptations plus ou moins réussies à la vie rurale sont aujourd'hui gravement remises en cause par des exploitations minières ou pétrolières à proximité ou à l'intérieur des réserves. On retrouve des situations similaires dans le Nord canadien. Les communautés indiennes isolées sont toujours pauvres ; telles implantations industrielles représentent pour elles une opportunité économique sans pareille. Malheureusement, elles perturbent aussi gravement leur équilibre écologique et sociologique.

Aujourd'hui la lutte contre les Blancs se poursuit, même si elle revêt de nouvelles formes. Les Indiens demandent justice et réparations : autrement dit, la récupération de terres là où c'est encore possible, ou des indemnités qui devraient leur permettre de se développer en tenant compte de leur particularité culturelle.

De fait, la réalité indienne se présente sous un jour très différent aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, elle reste très morcelée, à l'image de la carte des réserves, et la lutte prend souvent la forme de procès que les réserves intentent tantôt au gouvernement fédéral, tantôt à l'État ou aux communautés voisines, pour faire valoir le maximum de leurs droits. Au Canada, les Indiens et les Inuits (ou Esquimaux) sont pratiquement les seuls occupants des trois quarts du territoire national. La question autochtone prend alors une tout autre dimension, d'autant qu'Indiens et Inuits constituent près de 5 % de la population du pays (pour moins de 1 % aux États-Unis). Une lutte politique à l'échelle nationale a un sens et, bien que n'ayant pas encore abouti, elle repose depuis une dizaine d'années sur l'idée suivante : les autochtones demandent que soit reconnu leur droit à l'autodétermination au sein du système fédéral : ils souhaitent avoir un gouvernement propre dont les pouvoirs équivaudraient à ceux que détiennent déjà les provinces.

L'expérience canadienne, qui cherche à concilier l'idéal démocratique d'égalité et la nécessaire reconnaissance d'une spécificité voire d'un privilège issus de l'autochtonie, mérite d'être suivie et d'être comparée à ce qui se passe en Australie avec les Aborigènes, en Nouvelle-Zélande avec les Maoris ou encore en Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks et peut-être demain avec les Indiens de la Guyane.

Les littératures indiennes de l'Amérique du Nord

Introduction

Évoquée quelquefois par les anciens missionnaires, la littérature indienne nord-américaine a, depuis les vingt dernières années du xixe s., été systématiquement recueillie par des ethnographes professionnels. L'un des plus célèbres de ceux-ci est Franz Boas, qui s'attacha surtout aux mythes et aux contes de la côte nord-ouest du Pacifique.

Il s'agit de littérature orale ; d'où des variantes de forme, des différences de versions ou la réunion d'épisodes venant de plusieurs récits ; ce ne sont pourtant que variations mineures. La récitation de très longs mythes aux cours des cérémonies est parfois facilitée par des pictographies sur rouleaux d'écorce (Ojibwas du nord du Minnesota) ; de même, lors de prières complexes, des peintures de sable coloré sont exécutées par les Navajos du Nouveau-Mexique : elles représentent les esprits impliqués dans l'action magique et ont d'ailleurs une efficacité.

Mythes et contes

On distingue d'ordinaire entre mythes et contes, quoique la démarcation paraisse parfois difficile à tracer. On admet, néanmoins, que le mythe a toujours un caractère sacré et que sa véracité ne fait pas de doute. Les faits qu'il relate se situent dans un passé millénaire, antérieur au monde des hommes ou à son tout début. On ne saurait le réciter de jour sans offenser les esprits, et on ne doit le faire aussi qu'à une saison déterminée. Le mythe est réactualisé dans des buts magico-religieux par des rituels périodiques ; textes, chants, danses les accompagnant mettent alors en scène les étapes de la vie de grands héros civilisateurs : les Algonquins évoquent ainsi les exploits du lièvre blanc, Nanabhozo, qui tua et ressuscita son jeune frère et fonda la société secrète du Mide (ou Midewiwin), destinée à restaurer la santé des malades et à écarter les maladies futures de tous les membres de la tribu.

Le conte, beaucoup plus bref, est considéré tantôt comme véridique, tantôt comme imaginaire. Les vieillards le narrent l'hiver aux enfants pour les former moralement et les instruire : « La lune, dit un conte thompson du Canada, était autrefois un Indien dont la figure brillait autant que celle du soleil. Il [la lune est de sexe masculin] vivait avec sa jeune sœur, qui s'est un jour assise sur lui et l'a obscurci. Les nuages sont la fumée de sa pipe ; quand le temps est très clair et que la lune commence à fumer, les nuages arrivent. » Comme dans les mythes, chants ou dialogues coupent souvent le récit et lui donnent l'accent de la vie : « Vieille femme peinte en rouge, nous venons vous demander votre fille [en mariage] ; nous vous donnerons une vallée remplie de bisons », chantent à l'araignée rouge, dans un conte pawnee, les quatre fils du chef des bisons ; une des chansons suivantes promet du tabac à l'araignée.

Selon mythes et contes, le premier monde peuplé d'animaux de taille géante, agissant et parlant comme des hommes, fut détruit par un déluge. Un animal fut rescapé grâce à son astuce : ainsi, chez les Thompsons, le coyote s'est métamorphosé en une bûche qui a flotté jusqu'au retrait des eaux. Puis le coyote a épousé les arbres ; de cette union descendent les Indiens. D'après les mythes navajos, les animaux-ancêtres vivaient sous terre. Guidés par l'araignée, ils émergèrent en un lieu sacré souvent mentionné dans les prières. Le héros culturel varie dans les diverses aires géographiques : lièvre au sud-est, corbeau sur la côte nord-ouest du Pacifique, coyote vers l'intérieur, dans les plaines, en Californie, etc. Après le déluge, il plongea, ramena de la boue, avec laquelle il créa la terre et souvent aussi le premier homme.

Il a parcouru l'univers bouleversé et l'a remis en ordre ; il a détruit les monstres qui l'infestaient (Nanabhozo, par exemple, tua le serpent à cornes grâce à l'aide des deux oiseaux-tonnerre). Le même héros a dérobé le feu (la lumière) aux êtres puissants qui le détenaient. Le lièvre trouva ceux-ci en train de danser autour du feu et se joignit à eux ; s'approchant de plus en plus, il reçut une étincelle sur sa fourrure, puis s'enfuit. Le corbeau (mythes tlingits et tsimshians de la côte nord-ouest) a volé jusqu'au ciel, s'est transformé en brindille. Avalé par la fille du soleil, il l'a fécondée et a pu renaître sous forme humaine. Il supplia alors son grand-père de le laisser jouer avec les balles qui contenaient les étoiles et la lumière. Répandant l'intérieur de la première balle, il emporta la seconde en reprenant son apparence d'oiseau. Le mythe ajoute que, pendant le parcours, le corbeau, affamé, mangea beaucoup, puis, ayant eu très soif, but beaucoup. Urinant, il créa mers et lacs.

Démiurge et moniteur, le héros culturel a enseigné aux hommes les techniques vitales (chasse, pêche, etc.), la confection des vêtements ; il a institué l'organisation sociale et les rites avec lesquels on se concilie les esprits. Cependant, l'animal bienfaiteur est en fait un égoïste foncier, vaniteux, sensuel, cupide, qui se plaît à jouer de mauvais tours ; souvent ceux-ci se retournent contre lui. Ce caractère de décepteur-dupé défraye maints contes : le corbeau a coupé la langue du cormoran et l'a privé de la parole ; le coyote, défiant un cannibale de manger autant que lui, a subrepticement échangé les plats où ils avaient vomi. Mais il fut à son tour joué par le renard, qui, s'offrant à lui casser des os pour en retirer la moelle, la dévora à mesure.

À côté de récits humoristiques et réalistes où abondent détails érotiques et scatologiques, mythes et contes développent des thèmes poétiques, sentimentaux, à portée philosophique. L'un des plus répandus est le « mythe d'Orphée », comme le désignent couramment les auteurs. S'il a son parallèle antique, il existe aussi en maintes sociétés primitives : un veuf inconsolable part chercher son épouse au pays des défunts. Après de nombreuses aventures dont l'aident à triompher des esprits protecteurs, il retrouve sa femme, qui vit avec son père, obtient l'autorisation de la ramener sur terre sous réserve de respecter certaines précautions : ne pas ouvrir trop tôt la besace où l'âme de la conjointe a été enfermée ou encore ne pas heurter l'épouse, même par mégarde. Hélas ! l'interdit n'est pas observé ; la femme meurt de nouveau, définitivement. Dans plusieurs variantes, l'affligé est une épouse, un père ou un frère, qui veut ressusciter mari, fille ou sœur.

Autre motif favori, le « mari-étoile » : pour avoir souhaité, une nuit, d'épouser une étoile, une jeune fille se retrouve transportée au ciel, son vœu réalisé. Heureuse, elle a un enfant, mais se languit de la terre. Sous prétexte d'extraire des racines comestibles avec le bâton à fouir, elle creuse un trou à travers lequel elle aperçoit ses amis et ses parents. Elle redescend du ciel en se laissant glisser avec son bébé le long d'une corde qu'elle a tressée avec des tendons d'animaux tués à la chasse par son mari. Ce dernier la surprend, lui lance une grosse pierre ; la femme meurt assommée. L'enfant est recueilli par la famille d'un chef ; il deviendra chef lui-même, puis disparaîtra un jour ; il sera allé rejoindre son père-étoile.

D'autres récits mettent en relief la réprobation sociale à l'égard de l'inceste ou de l'adultère. Suivant une version ojibwa (Algonquins), la tête d'une épouse infidèle et punie de mort par son époux roulait sur le sol en poursuivant leurs deux fils. L'aîné décocha une flèche, et la tête tomba dans un lac. Resté sur la rive, le cadet fut changé en loup.

Les ethnologues soulignent que les mythes et les contes transposent la réalité du présent sur le plan fictif du passé ou s'appuient sur un passé véridique, et cela qu'il s'agisse d'expliquer l'univers, de décrire le milieu géographique et le trajet effectué par la tribu dans ses migrations historiques, ou d'exposer les activités économiques traditionnelles (cueillette des baies sauvages, chasse du bison ou du cerf, pêche du saumon, culture du maïs), les institutions sociales (systèmes de parenté, normes d'alliance matrimoniale), les célébrations religieuses, les pratiques magiques. Se mêlent donc au réel des éléments imaginaires : les traditions d'Indiens des Plaines racontent, par exemple, que l'aigle, les hiboux et les canards (chez les Pawnees), le tonnerre (chez les Cheyennes) apprirent aux hommes à exécuter le grand rituel dit de la danse du Soleil.

Dans ses ouvrages d'anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss montre comment les mythes (terme pris au sens large) extériorisent, avant tout, un effort de rationalisation où entrent en jeu aussi les catégories de l'inconscient afin d'établir des rapports logiques et de concilier les contraires. Ainsi, le feu de cuisine constitue une médiation entre « le cru et le cuit », entre « la nature et la culture ». Interfèrent dans l'interprétation cosmologique naturel et surnaturel, visible et invisible, animé et inanimé en des correspondances symboliques.

Prières rituelles, chants de chamans, invocations

Le recours au symbole n'est pas moins manifeste si l'on analyse les prières rituelles à fins bénéfiques ou thérapeutiques et les chansons des « chamans » guérisseurs. Lorsque l'officiant navajo prie pour faire tomber la pluie qui fera croître le maïs, il sollicite les montagnes encadrant l'horizon : « les monts de La Plata et leur parure de jais, le mont Taylor et sa parure de turquoise », etc. Les esprits confondus avec les sommets règnent sur les diverses espèces végétales ou animales, sur les minéraux. Points cardinaux, vents, couleurs apparaissent associés, comme l'atteste une autre prière entrant dans un des autres rituels navajos destinés à guérir les malades : « De l'est, de la demeure du vent noir qui est venu souffler sur moi, tout a été réassaini. Du sud, de la demeure du vent bleu qui est venu souffler sur moi, tout a été réassaini. De l'ouest, de la demeure du vent jaune [idem]. Du nord, de la demeure du vent blanc [idem]. »

Bénéficiaires privilégiés de pouvoirs personnels accordés à la faveur d'un rêve ou d'une vision par des esprits protecteurs, les chamans ont reçu une chanson leur permettant de guérir une maladie précise. Sans doute est-ce en théorie une improvisation, puisque les paroles auraient été enseignées par l'esprit lui-même, mais, en fait, le texte, très court, se conforme à des prototypes traditionnels, et les attitudes restent classiques : souffler sur le malade, sucer le mal à travers son corps, réincorporer l'âme. Scandée par le hochet de calebasse ou de vannerie, la chanson conclut que le patient est sauvé. Certaines autres formules sont utilisées par des thérapeutes dont l'exercice n'implique ni possession par l'esprit, ni entretien pseudo-médiumnique.

Les auteurs américains appellent ces guérisseurs medicine-men (hommes-médecine) pour les différencier des chamans : « Ah ! dit par exemple un Cherokee de l'Alabama, tu t'es précipitée pour m'écouter, loutre rouge ; tu résides au pays du soleil ; maintenant tu es venue te reposer sur l'étoffe blanche et avec elle tu emporteras le mal. » Il dit en un autre cas à l'esprit-serpent : « Ah ! viens, viens, viens, viens, toi qui habites là-haut, toi qui as donné les os blancs, tu les as fait descendre ; là où se trouve le corps, tu les as fait s'attacher. Le malade est guéri, rapidement. » À noter que ces deux textes sont empruntés au cahier de recettes d'un medicine-man cherokee qui, fait exceptionnel, inventa une écriture vers 1820.

Font enfin partie de la littérature, puisque obéissant à des prototypes immuables, les harangues prononcées par les chefs, les prêtres, lors des solennités : funérailles, fêtes sociales, etc.

Vie et art des Indiens d'Amérique du Nord

Les diverses provinces en lesquelles l'anthropologie répartit les civilisations indiennes d'Amérique du Nord au xviie s. ont pour frontières des limites provisoires, voire incertaines aussi, à cause de l'insuffisance des critères qui permettent de les tracer. Les incertitudes des historiens ne trouvent à s'apaiser que dans une vue intuitive qui prend en considération principalement le mode de vie et les institutions politiques.

Les influences mexicaines sont particulièrement sensibles dans la région des Pueblos et dans la région orientale des États-Unis actuels. Mais, dans l'Arizona et le Nouveau-Mexique, si patentes qu'elles demeurent dans les arts, il est difficile de les retrouver aujourd'hui dans les mœurs très démocratiques d'agriculteurs obstinés qui s'acharnent à tirer leur subsistance du désert.

Dans le Sud-Est, il en allait tout différemment. Non seulement les hiérarchies sociales étaient nettement marquées, non seulement l'ordre sociétaire reflétait, dans une théocratie partout affirmée, l'ordre suivant lequel le monde était interprété, mais aussi on retrouve dans les arts et dans le graphisme, tels que l'archéologie les a restitués, quelques-unes des données fondamentales de la civilisation mexicaine. Les « constructeurs de remparts à effigie » (mound builders), de même que les Mexicains, ont conçu l'architecture comme un témoignage de l'alliance conclue entre le monde instauré par la présence humaine et le monde naturel. Ces remparts, tel Serpent Mound, dans l'Ohio, inscrivent dans le paysage le témoignage de l'allégeance humaine à la totalité perçue et, à l'inverse, imposent aux choses de la nature une subordination aux idées qui régissent, non pas seulement le monde humain, mais tous les règnes. Le tracé de ces immenses constructions, dont on ne pouvait aucunement prendre une vue d'ensemble, n'en assurait pas moins le sens de la vie pour quiconque avait contribué à leur érection. Les peintures sur sable des Navajos étaient, identiquement, tracées à même le sol et dispersées aussitôt après la cérémonie qui les nécessitait. Dans les remparts, les fouilles des archéologues américains ont mis au jour des sculptures – telle la célèbre pipe de la culture d'Adena – qui évoquent l'art aztèque, mais qui témoignent de plus de retenue dans l'émotion, d'une dignité imperturbable et un peu abrupte.

Dans les tertres de la région du Mississippi, qui simulent les pyramides mexicaines et sont pareillement couronnés d'édifices cérémoniels, il semble que la même conception du monde se soit épanouie au cours de rituels dont tout s'est perdu, si ce n'est d'admirables témoignages graphiques qui rappellent de très près les arts les plus raffinés qu'ait connus l'Amérique centrale ; ainsi, sur la côte du Golfe, les Huaxtèques ont renouvelé la portée du graphisme en affectant à l'inscription un sens déterminé par les choses où il est appliqué. On « dignifiait » le support en le transformant, en retrouvant son rôle, en lui marquant sa place dans l'ensemble des mondes. Telle est en effet l'une des directions générales de l'intelligence indienne. Dans le sud-est des actuels États-Unis, des gorgerins datant de la civilisation dite « des rois du Sud », formés d'un disque de nacre gravé et rappelant ceux qu'avaient élaborés les Huaxtèques, montrent plus de liberté dans l'exécution (le graphisme s'applique aussi parfois sur des coquillages spiralés). Toutefois, une même hauteur de ton ordonne les postures des personnages, qui sont représentés immobiles, comme au centre d'un cercle sacré qui les isole de tout ce qu'il y a de trivial ou de futile dans la vie. Ces rois du Sud, dont les Natchez décrits par Chateaubriand sont assurément les descendants, ont peut-être élaboré la civilisation la plus aristocratique qui ait jamais été. Le sublime dans l'ordre du raffinement, l'extrême tendresse pour tout ce qui vit jointe à une sorte de fureur contre soi, l'exaltation du sacrifice personnel et du risque, le goût de la rigueur porté au niveau de la morale quotidienne et réglant tous les actes de la vie, jusqu'aux plus mineurs, voici quelques caractères de cette théocratie qui avait installé la mort au centre de ses préoccupations et en avait intériorisé les prestiges redoutables pour les faire servir à la splendeur de la vie. Ainsi, le roi de ce peuple, reflet organique du Soleil, était astreint à des règles de vie particulièrement sévères : il lui était interdit de toucher du pied le sol. Toute l'organisation sociétaire illustrait les incompatibilités essentielles et les épousailles nécessaires qu'une mythologie complexe justifiait et expliquait.

De ces rois du Sud, il semble bien que les Iroquois et plus généralement toutes les tribus de langue iroquoienne aient appris l'essentiel de leurs raisons de vivre. On admet, en effet, qu'ils arrivèrent du Sud pour s'établir à proximité des Grands Lacs, en des terres qu'occupaient les Algonquins. Le fanatisme guerrier, l'exaltation du sacrifice personnel, mais, par-dessus tout – et c'est en cela que les Iroquois sont Indiens –, le goût du risque et le mépris de la douleur physique portés au degré d'une mystique, quelle que soit la nature des risques encourus, tels sont quelques-uns des traits que les Iroquois illustrèrent dans les terres qu'ils envahirent ; tel est aussi l'exemple qu'ils donnèrent aux voisins qu'ils y rencontrèrent, qui rivalisèrent aussitôt avec eux sur les terrains de choix que les uns et les autres possédaient de manière indivise. On peut admettre que les Algonquins, qui se trouvèrent immédiatement en contact avec les Iroquois, reçurent, grâce à cette compétition qui mettait en jeu bien plus que le courage guerrier, exigeant l'audace intellectuelle et l'esprit d'invention, une bonne part de leurs règles de vie ultérieures.

Il en fut de même des « agriculteurs de l'Ouest », qui, dans les plaines du Missouri, mirent en pratique des usages dont les « rois du Sud » avaient avant eux, sans doute, tiré leur subsistance. Mais, durant le xviie s., d'une part les chasseurs des forêts refluèrent vers l'intérieur et vers les terres plus riches du sud des Grands Lacs, d'autre part la mobilité due à la domestication du cheval ouvrit des possibilités d'existence nouvelles. Un mouvement général des tribus, une transformation continue des modes de vie, une diffusion constante des principes de la philosophie indienne conduisirent à l'élaboration de formules de vie dont la valeur était reconnue d'usage public depuis la partie méridionale du Canada et l'est des États-Unis jusqu'aux grandes plaines de l'Ouest. Dans cette région immense surgit – et disparut bientôt sous les efforts conjugués des Français, des Anglais, des Hollandais et des colonisateurs qui devaient prendre le nom d'Américains – une très singulière civilisation, nouée tout entière sur elle-même par la menace qu'elle sentait peser sur son avenir immédiat.

Les Pueblos restant sur leurs terres, loin des guerres qui agitaient leurs cousins, les Indiens de la côte nord-ouest ayant à peine aperçu les corvettes du capitaine Cook, les peuples du Grand Bassin menant, pour ainsi dire hors de l'histoire, une existence très pauvre et très semblable à elle-même, la vie indienne se rassemble comme en une forteresse autour des Grands Lacs et dans le bassin du Missouri et du Mississippi. La lutte contre les Blancs, les alliances provisoires avec eux, la chasse du bison, pratiquée en grand, avec une application et une prudence consommées, l'équipement rudimentaire des tribus, adapté aux longs voyages à travers la Prairie, c'est ainsi que se caractérise, d'un point de vue extérieur, la vie dans les régions où la civilisation indienne, contrainte à la mobilité, laisse le souvenir d'une admirable résistance face à la soldatesque et aux trafiquants européens.

L'exaltation de la valeur personnelle, du courage physique aussi bien que de l'audace trouva là son illustration la plus connue. Encore faut-il la comprendre comme la face exotérique d'une règle morale plus générale, à laquelle obéissaient également les recherches spéculatives et les tentatives des chamans, qui exploraient les chemins d'accès menant outre-tombe et dans les enfers de la conscience. Les guerriers, pour leur part, publiaient leurs exploits en les dépeignant au vif sur le cuir de leur tipi, tente conique percée d'un trou de fumée au sommet. À envisager ces peintures comme une suite de figurations historiques, observerait-on même le très solennel sens de l'espace qu'elles manifestent en montrant, sur l'étendue jaune mastic d'un paysage monotone qui n'est jamais que suggéré, le mouvement des guerriers et des chevaux, on oublierait ce qui reste leur particularité essentielle : la relation précise de ces peintures avec leur auteur, l'identité du héros et du propriétaire. Le souci d'exemplarité alertant tout le monde moral se développe sur ces récits d'exploits et même en forme la substance.

Parallèlement, la peinture sur cuir se développait aussi dans une direction très différente. S'agissait-il de se protéger efficacement, l'évocation des exploits antérieurs ne suffisait plus. L'homme est fait, il faut croire, d'une substance sujette à défaillance. Aussi les boucliers de cuir construits par les Indiens font-ils appel, de préférence, à des motifs tirés d'un univers plus fiable. C'est toute la mythologie indienne qui est mise à contribution, les boucliers énumérant les motifs par où elle se raccorde à l'histoire individuelle des guerriers, montrant comment elle en ordonne le déroulement et surtout comment sa pérennité garantit de façon certaine les individus contre les coups du sort en leur assignant la place qui leur convient dans le plan général des mondes. Or, les faits divers sont affaire masculine. Rien d'étonnant que la peinture féminine néglige les événements historiques pour envisager, d'une manière que nous pourrions dire extraordinairement moderne, les lignes où se raccordent la mythologie dont on vit – qui puise toute son énergie dans le tréfonds de la sensibilité – et les formes que l'on voit – que l'on ne voit qu'en vertu de leur pouvoir de mobilisation. La peinture des femmes, toujours idéographique, d'une finesse jamais atteinte dans l'ordre de la nuance avec autant de décision dans le trait, constitue dans l'esprit du spectateur la notion d'une peinture idéale où serait comblé d'un coup notre appétit de voir et d'aimer, de connaître ce que nous aimons et d'ignorer le reste.

Jugeant qu'ils étaient fils du Soleil, les Indiens ont, plus qu'aucun autre peuple, introduit dans leur art et dans leur vie les couleurs des éléments aériens. Ils se les sont procurées grâce aux oiseaux, dont ils ont utilisé les plumes, soit pour s'en coiffer, soit pour s'en faire des vêtements. Mieux encore, l'usage des plumes est constant dans l'affirmation de leurs options intellectuelles, dans le cérémonial des tribus, dans tous les gestes auxquels ils entendent donner une valeur solennelle.

Il faut encore signaler l'extrême rigueur des cérémonies indiennes, l'économie des moyens qu'elles mettent en œuvre, d'où elles tirent un redoublement de puissance pour bouleverser le spectateur. De l'inscription de signes sur une tente, de l'usage de boucliers historiés par les puissances antiques, qui règlent le cours ultérieur des choses, de l'emploi d'instruments ménagers marqués au chiffre des réalités miroitantes de la vie onirique, on voit ce qui permet de passer à l'art cérémoniel, aux peintures corporelles, à la dramaturgie sublime des fêtes indiennes. Il semble aisé d'en parler, aussi bien que de tout ce qui est indien ; mais en parler n'est possible qu'après une condamnation sans équivoque de toutes les tentatives liquidatrices ou réductrices. La danse du Soleil nous invite à nous faire Indiens. En faisant nôtres les raisons, les volontés des danseurs, il est ici possible de danser la danse du Soleil, comprenant en quoi elle importe à l'intelligence des choses du xxe s.

LES INDIENS D'AMÉRIQUE LATINE

Introduction

Si, en Amérique du Nord, un Indien se différencie nettement (langues, réserves) des autres nationaux, la situation est largement différente en Amérique latine. Le métissage y étant généralisé depuis plusieurs siècles, la notion d'indianité ne saurait se fonder sur des critères anthropologiques ou géographiques. L'identité indienne se définit certes par l'usage de langues différentes de l'espagnol ou du portugais, mais davantage encore par le partage de valeurs traditionnelles fondant un système de pouvoir communautaire – qui dépasse le cadre étroit de la commune – et par l'importance des relations de parenté.

Certains ont préféré définir l'indianité par une situation de dépendance sociale, économique et culturelle qui la distinguerait des Blancs et des métis. J. Pitt et E. Mayer utilisent d'ailleurs le concept de « raza social » (race sociale) comme déterminant exclusif de l'indianité.

Il semble pourtant que la situation de dépendance de l'Indien ne suffit pas à le caractériser. Des autres classes pauvres, les Indiens se distinguent, en effet, par une forme spécifique d'organisation des pouvoirs et par la conscience d'appartenir à un groupe ethnique ayant une culture spécifique, une histoire et un avenir singuliers.

Cette prise de conscience se traduit par un rapport particulier à la terre qu'exprime leur combat – qui n'est pas seulement économique – contre les spoliations dont ils sont victimes, comme au Brésil, et une difficulté à se situer à l'égard de mouvements révolutionnaires qui, notamment au Pérou, négligent la dimension ethnique des problèmes pour privilégier la lutte des classes.

La place des Indiens en Amérique latine

La population indienne en Amérique latine peut être évaluée à 10 % du total, soit environ 30 millions de personnes. Cette population est inégalement répartie à travers le sous-continent. Ainsi, la Bolivie, le Guatemala et le Pérou connaissent une population indienne représentant 40 % à 65 % de l'ensemble tandis qu'au Brésil, au Nicaragua, en Argentine, les Indiens représentent moins de 5 % de la population. Entre ces deux extrêmes se situent des pays comme le Mexique, le Honduras, le Chili, dont la population indienne oscille entre 5 % et 20 % du total.

Le Centro antropológico de documentación de América latina a recensé 409 groupes ethnolinguistiques. Mais cette grande diversité est fortement compensée par une concentration en 11 groupes qui, à eux seuls, représentent plus de 73 % du total. Parmi les groupes les plus importants, on relève les Quechuas (plus de 11 millions) et les Aymaras (1,6 million), présents notamment au Pérou et en Bolivie, les Quichés (environ 800 000) au Guatemala, et enfin les Nahuas (environ 1,5 million) et les Mayas (moins de 1 million) au Mexique.

La dispersion géographique de la population indienne et son poids démographique variable selon les pays entraînent une grande hétérogénéité des conditions de vie et des relations contrastées avec la population non indienne. Les Indiens vivent ainsi quasiment isolés en Amazonie ; ils sont en contact permanent avec les autres populations dans les pays à fort pourcentage d'Indiens (Pérou, Guatemala, Bolivie et Mexique).

La persistance du pouvoir communautaire

La notion de pouvoir communautaire ne renvoie pas à une aire clairement définie au plan géographique mais à un système de parenté. Ainsi, le fonctionnement du système productif est le monopole exclusif des groupes familiaux tandis que le conseil communal n'a de prérogatives que pour les affaires d'intérêt général touchant la communauté telles que la défense des terres et l'exercice de la justice.

On ne peut donc parler d'une source unique de pouvoir mais d'un réseau dans lequel s'enchevêtrent le pouvoir du conseil communal et des relations de parenté dont l'influence peut être intercommunale.

Dans certains pays, notamment l'Équateur et le Pérou, la commune est une association volontaire reconnue juridiquement par l'État, qui l'identifie à une collectivité territoriale. Cette reconnaissance du pouvoir communautaire vient encore obscurcir sa nature profonde. L'anejo définit alors le village de dimension généralement réduite et le cabildo désigne l'organe délibératif réglant les conflits portant sur l'usage de la terre et servant d'intermédiaire entre les Indiens et les pouvoirs centraux. Le contrôle du cabildo par un fonctionnaire représentant l'autorité nationale témoigne de l'absence d'une véritable autonomie interne. Toutefois, le système du cabildo s'ajoute plus aux pouvoirs réellement communautaires qu'il ne les remplace.

La personnalisation à l'extrême des rapports sociaux est le trait saillant de ce pouvoir communautaire. La réciprocité et l'extension des rapports de parenté tissent les fils d'obligations réciproques constituant la toile de l'organisation sociale andine. Ce réseau traverse les classes, le parrain étant d'un niveau social nécessairement plus élevé que le parrainé, établissant autant de liens entre villes et campagnes et constituant les bases d'un clientélisme politique particulièrement influent. L'accroissement des différences sociales entre Indiens n'a pas donné naissance à une forme de lutte des classes. Les groupes familiaux restent les médiateurs indispensables : flux et échanges de services, d'obligations et de biens dans un cadre intercommunautaire et entre les classes, ou interclassiste, dessinent un véritable complexe d'arrangements.

Ce réseau de solidarités verticales durera aussi longtemps que l'État sera incapable d'assurer une protection juridique et sociale à tous ses citoyens. La protection des instances communautaires pallie les insuffisances de l'État, organise des pratiques d'entraide et de solidarité.

Les Indiens et la question des terres

À l'occasion du IIIe congrès de l'Association nationale des usagers paysans (Bogotá, 1974), un responsable indien déclarait : « La terre n'est pas seulement un moyen de travail et de subsistance ; elle est aussi le centre de toute notre existence, la base de notre vie, le fond de notre organisation sociale ainsi que l'origine de nos traditions et de nos coutumes. » Alors que la culture occidentale voit dans la lutte de l'homme pour maîtriser et domestiquer la nature le moteur du progrès, les Indiens établissent un rapport de totale fusion avec l'environnement. On comprend la violence des affrontements opposant les Indiens à ceux qui – extérieurs à leur culture – veulent s'emparer de leurs terres.

Le Brésil est le pays où s'affrontent le plus vivement la culture communautaire des Indiens et le monde occidental. Le pays compte environ 250 000 Indiens dont la quasi-totalité vit au sein d'une centaine de sociétés autonomes. À partir de 1973, la mise en œuvre par l'État brésilien de projets ayant pour objectif l'exploitation intensive de la forêt amazonienne confronte les Yanomamis (plus de 8 000 personnes vivant sur les terres entre le río Negro et le río Branco) à la civilisation occidentale. La construction d'une parallèle à la Transamazonienne, des projets miniers d'exploitation du minerai de l'étain et d'aménagement d'un vaste complexe agro-industriel entraînent la disparition de nombreux villages d'Indiens ravagés par ces fléaux que sont la maladie, l'alcoolisme et la prostitution.

Au-delà du problème spécifique posé par l'expansion amazonienne planifiée par l'État brésilien, la lutte des Indiens pour la sauvegarde de leurs terres éclaire les contradictions mêmes du système agraire. Les terres indiennes sont en effet l'objet de la convoitise de centaines de milliers de paysans pauvres chassés de leurs propres terres par l'extension de l'agriculture latifundiaire. En acceptant la migration des petits colons et des travailleurs ruraux expulsés par les latifundistes du Sud et du Nord-Est vers les terres amazoniennes, l'État brésilien espère désamorcer une situation sociale explosive.

Les réformes agraires ne réussissent pas à régler le cas des terres indiennes. En effet, ces réformes, même si elles comportent de nombreux aspects positifs, favorisent la petite propriété individuelle ou le système coopératif. Or aucune de ces deux solutions n'est satisfaisante pour un peuple dont les valeurs communautaires restent vivaces, voire intactes. Là encore, on retrouve l'affrontement entre deux mondes, l'un purement économique voulant intégrer l'agriculture dans le processus de modernisation et les Indiens dans la construction d'une unité nationale déficiente, l'autre soucieux de préserver son identité dans un système interethnique spécifique, ultime rempart à son acculturation.

Les Indiens comme enjeu des luttes politiques

Les mesures adoptées par plusieurs États à forte population indienne constituent les jalons d'une politique d'expansion économique : intégrer les Indiens à la vie de la nation, au circuit des échanges monétaires, au processus de production et à la société de consommation sont les volets des politiques indigénistes élaborées dans de nombreux pays. Le Pérou est une illustration de l'échec de cette politique et de l'incompréhension de tous à l'égard des revendications indiennes.

Afin de réduire le poids de l'agriculture latifundiaire, les gouvernements progressistes du Pérou se sont lancés dans des réformes dont l'objectif était de briser le pouvoir économique des féodaux. À la place ont été constituées des coopératives et autorisée la culture individuelle de petits lopins de terre. Mais cette réforme ne modifiait pas fondamentalement la condition des Indiens : ceux-ci changeaient de maîtres mais les communautés indiennes ne pouvaient toujours pas recouvrer leurs terres. Les Indiens ripostèrent alors par l'invasion des terres.

Quant aux militants révolutionnaires, ils ne perçoivent pas plus nettement l'importance des facteurs ethniques dans le combat des Indiens et s'efforcent de les mobiliser, sans succès durable, sur une base de classe.

Au début des années 1990, les Indiens vivant au Pérou sont l'enjeu des luttes entre le gouvernement et le Sentier lumineux. Celui-ci est alors implanté au sein de terres pauvres, peuplées à 60 % d'Indiens. Utilisant les antagonismes qui opposent les communautés indiennes de la vallée et celles des plateaux, les militaires ont armé les secondes pour lutter contre les premières dans lesquelles se recrutent les militants du Sentier lumineux. Ceux-ci ont alors multiplié les représailles, instaurant une terreur dont les Indiens ont été les premières victimes.

Les Indiens dans le processus révolutionnaire

Face à l'incompréhension des problèmes indigènes dont font preuve les mouvements révolutionnaires, quelle que soit leur obédience, de nombreuses communautés indiennes ont réagi en élaborant la doctrine de l'indianisme. Renvoyant dos à dos l'homme faisant partie de la masse du marxisme et l'homme atomisé de l'individualisme libéral, l'indianisme prône l'autodétermination et élabore les bases d'un projet alternatif de développement fondé sur le communautarisme, qui continue de faire preuve d'un vigoureux dynamisme.

Le Nicaragua est un exemple intéressant de cette confrontation entre mouvement révolutionnaire et doctrine indianiste, dans la mesure où l'arrivée des sandinistes au pouvoir en 1979 marque le triomphe de l'idéologie modernisatrice et intégrationniste visant à transformer l'Indien en paysan comme les autres. La réforme agraire et l'alphabétisation par l'hispanisation constituent alors les deux axes de cette politique.

Les Indiens habitant le Nicaragua sont principalement regroupés dans la région de la Mosquitia sur la côte atlantique nord. Tournés essentiellement vers la mer des Caraïbes, les peuples indiens (Miskitos, Sumos et Ramas) ont gardé une cohésion et une conscience ethniques notables. Cette cohésion, qui privilégie l'appartenance ethnique au détriment de la reconnaissance sociale, explique l'affrontement avec les forces révolutionnaires. Très vite, les Indiens regroupés dans l'organisation MISURASATA (MIskito, SUmo, RAma, SAndinisTA) réclament l'application du décret législatif datant de 1895, année du rattachement de la Mosquitia à la république nicaraguayenne. Ce décret, qui n'entra jamais dans les faits, prévoyait le réinvestissement dans la région des bénéfices de la côte atlantique, le respect de la religion, de la langue et des coutumes, l'élection de leurs propres autorités, le respect des forêts. Les sandinistes répliquèrent par la force, arguant des risques de séparatisme, accrus après la participation isolée d'Indiens aux milices de la Contra. Après les accusations lancées par les sandinistes contre les Indiens, suspectés d'être manipulés par la CIA, le gouvernement nicaraguayen décida pourtant de se lancer dans la voie du dialogue. Certains Miskitos, soucieux de ne pas se lier à des contre-révolutionnaires qui, sous le régime du président Somoza, les ont opprimés, préfèrent se situer à l'intérieur du processus révolutionnaire ; mais ils continuent simultanément d'exiger la reconnaissance de leurs droits et le respect de leur identité. À partir de cette époque, les Miskitos réfugiés au Honduras reviennent (intervention des Nations unies, 1987).

Les langues amérindiennes de l'Amérique du Sud

Les critères choisis depuis les premières tentatives de classement de ces langues (1780-1784) sont devenus scientifiques à partir du moment où il s'est agi non plus de caractéristiques raciales, ni de distribution géographique, ni de reconstructions historiques, mais d'une étude comparative des vocabulaires. Cependant, l'utilisation de listes lexicales comme fondement de l'analyse classificatoire repose sur des justifications de facilité : une base plus souhaitable pour la comparaison serait les morphologies et les syntaxes des langues, mais on ne les possède pas souvent ; la transcription phonétique est très souvent imprécise ou déformée ; on n'a pas le contrôle des emprunts anciens ni des interférences intervenues dans une langue par contact avec d'autres groupes linguistiques pendant les migrations des locuteurs de cette langue.

Il y a différentes classifications possibles. La classification génétique utilise des critères historiques et s'appuie sur une analyse comparative et inductive, démontrant des correspondances entre langues qui ne sont dues ni à des hasards, ni à des emprunts, ni à des convergences typologiques, mais qui prouvent une commune origine. D'autre part, la classification typologique, fondée sur les types relationnels mis à jour dans les structures linguistiques, peut réunir sous une même rubrique des langues génétiquement apparentées ou bien des langues dont la ressemblance structurelle provient de développements annexes.

Un des problèmes linguistiques de l'Amérique du Sud est précisément que des classements typologiques associent des familles génétiquement fort différentes dans une même aire géographique ; les phénomènes de géographie linguistique sont peu élucidés et fort curieux, bien que de première importance pour l'étude de ces régions.

Pour les raisons matérielles déjà énoncées et jusqu'à maintenant encore, les classifications se sont faites à l'aide de comparaisons lexicales, tout en s'aidant parfois d'« évidences historiques » et en s'arrêtant parfois aussi à de simples nomenclatures par zones géographiques.

Le choix du vocabulaire de base reste la difficulté majeure de la classification lexicostatistique ; on postule que certains mots sont, dans toutes les langues, moins sujets à changements que d'autres. La glottochronologie ajoute à cela que le taux de différenciation du vocabulaire de base est constant pour toutes les langues. L'intérêt principal alors des classifications linguistiques pour les études culturelles réside en ce qu'elles fournissent une base permettant d'inférer depuis combien de temps les groupes se sont séparés l'un de l'autre depuis une commune origine.

Č. Loukotka part d'une division ethno-géographique conventionnelle, en distinguant d'emblée les groupes paléo-américains (appelés en ethnographie groupes marginaux et représentant les groupes extérieurs aux centres de haute civilisation et aux chasseurs collecteurs de la forêt tropicale), les groupes andins (représentant non pas les Andes physiques, mais les zones de civilisation andines depuis la Colombie jusqu'au Chili central) et les groupes de la forêt tropicale. Les cinq divisions géographiques des Paléo-Américains couvrent quarante-quatre familles linguistiques ; les quatre divisions géographiques distinguées dans les hautes cultures andines couvrent vingt-quatre familles linguistiques ; les quatre divisions géographiques des groupes de la forêt tropicale couvrent quarante-neuf familles.

Il faut remarquer que cet inventaire classé mentionne (et donc ne discerne pas cartographiquement) les langues depuis les temps précolombiens jusqu'aux temps modernes, sans tenir compte des extinctions des groupes.

J. H. Greenberg a regroupé de façon beaucoup plus poussée les familles linguistiques, en se fondant sur les techniques de lexicostatistique et la reconstruction glottochronologique ; il aboutit à quatre grandes divisions : le macro-chibcha, l'andin-équatorial, le gépanocaribe, les enclaves hokas (langues originaires d'Amérique du Nord). Le désavantage d'un classement si compréhensif est que chaque groupe ainsi formé recouvre des régions infiniment dispersées et des cultures infiniment variées.

Les groupes linguistiques sont de tailles extrêmement différentes : les Quechuas représentent environ 6 millions de locuteurs, et les Urus une centaine d'Indiens. Il faut également se souvenir en lisant ces cartes qu'il n'y a pas toujours correspondance entre les groupes linguistiques et les divisions culturelles : un des exemples les plus frappants de cette disparité est le cas de la grande famille linguistique andine-équatoriale ; le seul sous-groupe des langues andines recouvre les hautes terres du Pérou (cultures les plus développées d'Amérique du Sud) aussi bien que les fermiers du Chili ou les ramasseurs de coquillages des archipels méridionaux.

L'expression littéraire des Indiens d'Amérique latine

Introduction

On pourrait distinguer dans la production littéraire en langues indigènes d'Amérique latine deux périodes : avant et après les conquêtes espagnole et portugaise. On constate cependant une continuité assez remarquable, la principale différence étant évidemment le mode de représentation : les manuscrits dessinés et peints sont complétés ou remplacés par des textes en caractères latins enseignés par les missionnaires.

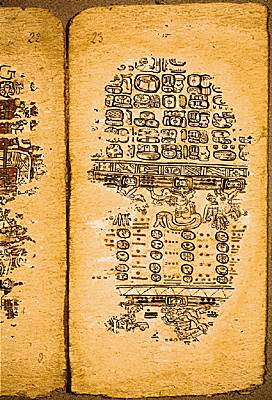

Les anciens codex sont faits de matière végétale (variétés d'agaves) et se présentent généralement sous la forme de longues bandes pliées en accordéon et pouvant atteindre plus de dix mètres. On les classe selon le domaine culturel auquel ils appartiennent ou selon les thèmes traités : astronomiques, historiques, topographiques.

Les représentations imagées sont accompagnées de glyphes, encore peu identifiés en ce qui concerne le maya, mais grandement analysés dans le cas du nahuatl. Le codex Mendoza, par exemple, a été commenté et expliqué au début du xvie s. par les Indiens, et c'est une source précieuse pour l'explication des glyphes.

Le procédé fondamental est celui du rébus ou de l'évocation phonique. Ainsi, Itztlan, toponyme signifiant littéralement « lieu de l'obsidienne », est représenté par une lame d'obsidienne (itz-) et par des dents (tlan-, « dent »). La combinaison, une fois évoquée, est réinterprétée comme le nom de lieu, dans lequel il y a bien itz, mais le second élément est en réalité-tla,-tla-n, « lieu ».

En Amérique du Sud, les signes graphiques sur les pierres, les tissus ainsi que les quipus ou bien n'ont pas été déchiffrés ou bien sont des séquences mnémotechniques qui ne constituent pas vraiment une écriture.

La notion de « langue littéraire » pouvait, à époque ancienne, s'appliquer aux trois domaines linguistiques suivants : nahuatl, au Mexique ; maya, au Mexique et au Guatemala principalement ; quechua, au Pérou (cette langue s'étant considérablement étendue par la suite). Ce sont les trois idiomes considérés comme « classiques ». On trouve des textes en caractères latins en d'autre langues (mixtèque par exemple), et une littérature populaire a certainement existé dans la plupart des aires culturelles. C'est ainsi qu'on a recueilli dernièrement de grands textes mythiques en zone guarani, au Paraguay.

Les missionnaires ont, depuis le xvie s., traduit en langues indigènes les catéchismes, des prières et des fragments de la Bible.

Le domaine nahua

Les conquérants espagnols ont trouvé au Mexique un peuple de haute civilisation, les Aztèques, qui parlaient le nahuatl. Celui-ci servit de langue générale de communication sur un vaste territoire. Une partie importante des documents anciens ont été perdus ou détruits, mais les missionnaires ont joué un grand rôle dans la conservation des traditions orales en les fixant en écriture latine, en particulier sous l'impulsion de Fr. Bernardino de Sahagún (1500-1590). Les textes transcrits sont des fragments épiques (légendes, hauts faits historiques), des poèmes lyriques ou religieux, des pièces dramatiques, des proverbes, des écrits didactiques (fables et contes éducatifs).

La langue nahuatl, dans laquelle la combinaison des éléments est très libre, se prêtait bien à une expression riche et originale : nombreuses métaphores, procédés affectifs (interjections, vocatifs), compositions lexicales innovatrices et goût pour l'archaïsme.

Parmi les quelques textes coloniaux importants, les Anales históricos de la nación mexicana (vers 1528) narrent la migration nahua vers Tenochtitlán et expriment une vision indigène de la conquête, l'Historia tolteca-chichimeca (vers 1542) contient de précieux renseignements sur l'histoire de la culture toltèque, le Codex Chimalpopoca a été rédigé par des disciples de Sahagún dans la seconde moitié du xvie s., l'Historia general de las cosas de la Nueva España, œuvre de Sahagún, est essentielle pour la connaissance ethnographique et linguistique des premiers temps de la Conquête.

Le domaine maya

On connaît trois codex mayas : celui de Dresde, de 74 pages ; celui de Paris (codice Peresiano), de 22 pages (dialecte tzeltal) ; celui de Madrid (Tro-Cortesianus), qui comprend deux parties : Troano, de 70 pages, et Cortesiano, de 42 pages. Soit au total 208 pages et près de treize mètres d'étendue.

Les transcriptions en caractères latins, par contre, abondent. Le texte le plus célèbre est le Popol Vuh, transcrit au milieu du xvie s. et découvert seulement au xviiie s. à Chichicastenango (Guatemala) par Fr. Francisco Ximénez (1666-1729), qui l'a traduit en castillan. En 1861, Ch. Brasseur de Bourbourg l'a mis en français. Ce texte est capital pour la connaissance de la mythologie quiché (langue maya).

Il existe d'autres textes importants, comme : le Memorial de Tecpán Atitlán, écrit en langue cakchiquel ; le Chilam Balam du xviiie s., dont l'intérêt est historique, religieux et astronomique ; les Anales de los Cakchiqueles ; le drame Rabinal-Achi (l'Homme de Rabinal), probablement préhispanique et transcrit en langue quiché seulement en 1850 d'après la tradition orale. Parmi les chroniqueurs, la Relación de las cosas de Yucatán de Fr. Diego de Landa (vers 1566) constitue une très riche source d'information.

Enfin, depuis le début du xxe s., les anthropologues recueillent dans diverses régions (Chiapas, Yucatán, Guatemala) de nombreuses traditions orales merveilleusement conservées.

Le domaine quechua

La littérature en langue quechua avait un caractère soit officiel (textes des chroniques, récits épiques, œuvres de religion), soit populaire (le lyrique). Tous les textes ont été transcrits à l'époque coloniale.

Le théâtre est connu en premier lieu par l'Ollantay, drame préhispanique fixé au xviie s. ou au xviiie s., qui raconte, en près de deux mille vers, les amours difficiles du général Ollantay et de la fille de l'empereur Pachacútec. Dans le même genre littéraire, d'autres œuvres méritent intérêt : El polne más rico, comédie du xvie s., et Usca Paucar, drame religieux du xviiie s.

Le seul texte en langue populaire du xive s. (vers 1598) est Dioses y hombres de Huarochirí, de grande importance pour la mythologie et les traditions anciennes.

La poésie est cultivée sous différentes formes : jailli (hymne), arawi (thèmes amoureux), wawaki (dialogue d'amour), taki (chanson de thèmes libres), wayñu (lyrique), qhashwa (joyeuse), aranway (humoristique), wanko (élégie). Elle est liée à la musique et à la danse.

De nombreux recueils de contes et de fables ont également été édités.

Le domaine guarani

Sous l'impulsion du Père José de Anchieta, des poésies ont été écrites en tupi au xvie s., et il est né un théâtre jésuite multilingue (tupi-portugais-espagnol), par exemple Auto representado na festa de São Lourenço. En dehors des traductions de textes religieux traditionnels, on doit citer les Sermones y exemplos en lengua guarani, écrits vers 1727 par Nicolás Yapuguay.

Trois groupes guaranis gardent leurs traditions : les Chiripas, dont les deux genres poétiques kotyu et guau, à sujet amoureux et dans une langue parfois ésotérique, accompagnent les danses ; les Pai-kaiovás, qui conservent quelques chants religieux ; les Mbyas, étudiés par L. Cadogan, qui a pu accéder aux mythes gardés secrets et contés dans Ayvu Rapyta (origines du monde, du langage, des hommes).