Turquie : histoire

Résumé

1924-1938. La république kémaliste L'Empire ottoman défait et dépecé à l'issue de la Première Guerre mondiale, le traité de Lausanne (1923) fonde la Turquie moderne, dirigée depuis 1920 par Mustapha Kemal. Après avoir aboli le sultanat (1922) puis le califat (1924), ce dernier entreprend de moderniser le pays et de le doter d’institutions républicaines et laïques. 1938-1960 Dirigée par Ismet Inönü, la Turquie reste neutre pendant la Seconde Guerre mondiale et se rapproche du camp occidental (adhésion à l'OTAN en 1952). Pilier de la république, l'armée s'affiche cependant aussi comme le garant de l'ordre politique, ce qui l'amène à renverser en 1960 le gouvernement démocrate d'Adnan Menderes. 1965-1980 Le parti de la Justice de Süleyman Demirel et le parti républicain du peuple d'Ismet Inönü et de Bülent Ecevit alternent au pouvoir. Mais le conflit de Chypre (1974), l'instabilité politique, la crise économique et l’exacerbation des tensions intérieures conduisent à une nouvelle intervention de l'armée en 1980. La répression s'abat sur les partis, notamment de gauche, et sur la rébellion kurde. 1983-1993 Le rétablissement des droits politiques et d'élections démocratiques permet la création de nouvelles formations telles que le parti de la Juste Voie (Demirel, Tansu Çiller) et le parti de la Mère Patrie de Turgut Özal. Sous la direction de ce dernier, à la tête du gouvernement puis à la présidence de la République, le pays renoue avec la croissance économique, mais connaît un nouveau cycle de violences au Kurdistan avec le passage à la lutte armée du PKK. 1991-2002 De la percée du parti de la Prospérité (Refah) de Necmettin Erbakan en 1991 jusqu’à la victoire du parti de la Justice et du Développement (AKP) de Recep Tayyip Erdoğan en 2002, l’islamisme modéré fait son entrée dans la vie politique malgré des interdictions successives. 2002-2011 Parvenu au pouvoir, l'AKP s'impose, non sans tensions avec l'armée et la justice, à la tête de l’État. Confirmé dans ses fonctions à deux reprises (2007 et 2011), alors que son parti devient de plus en plus hégémonique, le Premier ministre Erdoğan ne remet en cause ni les alliances pro-occidentales ni la candidature de la Turquie à l’entrée dans l'Union européenne. Depuis 1963 (accord d’association avec la CEE), les relations avec l’UE ont connu cependant de nombreux soubresauts et les négociations d’adhésion (effectives depuis 2005) sont freinées ou gelées. La Turquie engage dès lors une politique étrangère plus équilibrée, davantage tournée à la fois vers l'Asie centrale, le Moyen-Orient et le Maghreb. Depuis 2011 La diplomatie de bon voisinage est remise en question par les« printemps arabes », accueillis favorablement. Tiraillée entre des intérêts, des ambitions et des alliances contradictoires, la politique étrangère turque, qui reste pragmatique, tend à perdre de sa visibilité et de sa cohésion, à mesure que s’accroît l’instabilité au Moyen-Orient. La situation politique intérieure connaît de nouvelles tensions : les dérives autoritaires du pouvoir islamo-conservateur et le projet de présidentialisation du régime – dont la première étape est l’élection à la présidence de la République au suffrage universel de R.T. Erdoğan en 2014 – sont vivement contestés. Malgré une amélioration sensible depuis 2004, les relations avec la minorité kurde se dégradent avec la reprise des affrontements entre l’armée et le PKK en 2015.

1. La fin de l'Empire ottoman et la formation de la Turquie

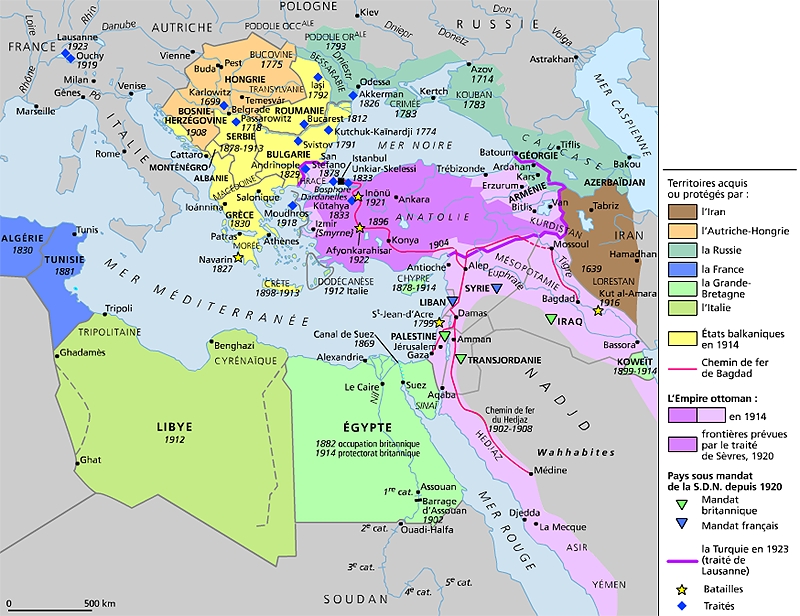

La Première Guerre mondiale se termine, pour les Turcs, par un désastre dans lequel ils semblent devoir tout perdre : l'Empire ottoman agonise, le sultan Mehmed VI accepte le contrôle des Alliés et le traité de Sèvres (10 août 1920), morcelant l'Empire et lui laissant peu de chances de survie.

1.1. Du traité de Sèvres au traité de Lausanne

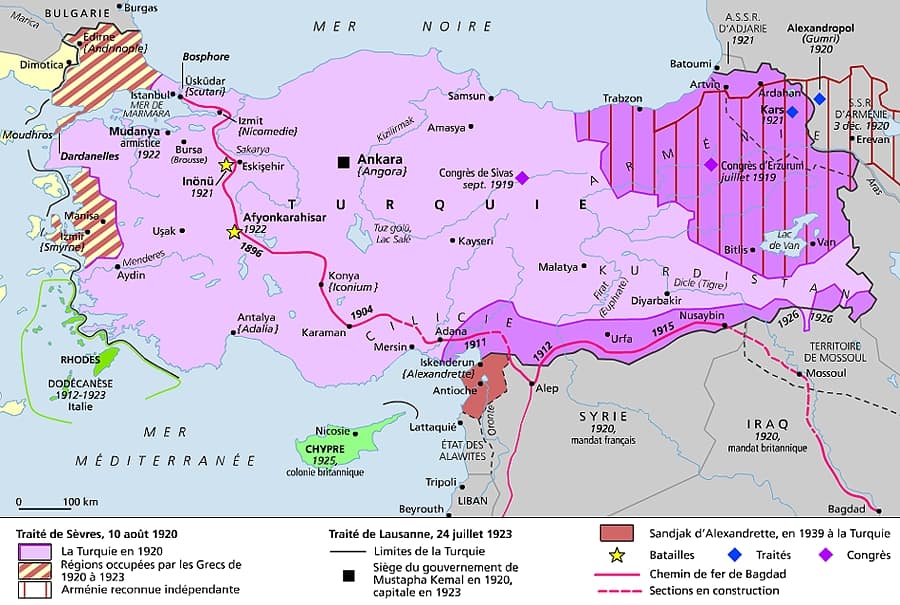

Cependant, un général déjà illustre, Mustapha Kemal, a gagné l'Anatolie, où il entreprend de construire un État turc national. L'indépendance et l'intégrité des territoires de l'ancien empire peuplés en majorité par des Turcs sont affirmées aux congrès d'Erzurum et de Sivas (juillet et septembre 1919). Une Grande Assemblée nationale réunie à Ankara (avril 1920) confie le pouvoir à Mustafa Kemal. Ainsi se dresse contre le gouvernement impérial vassalisé un gouvernement populaire libre, quoique menacé de toutes parts. Servi par des troupes faméliques, mais soutenu par sa volonté ferme, Kemal entreprend la lutte sur tous les fronts : contre les défaitistes, contre les occupants.

Dès le 2 décembre 1920, à Gümrü (Aleksandropol, aujourd'hui Gumri), il signe un traité avec la République socialiste d'Arménie, qui reconnaît les frontières turques, traité ratifié par un autre accord avec la Russie soviétique (Moscou, 16 mars 1921) prévoyant notamment le retour à la Turquie de Kars, Ardahan et Artvin. Le 13 mars 1921, l'Italie renonce à occuper Antalya et Konya : le 20 octobre, la France fait de même avec la Cilicie, ce qui permet d'établir une frontière provisoire avec la Syrie (rectifiée en 1928 et, surtout, en 1939, par le rattachement du sandjak d'Alexandrette à la Turquie).

Ces accords permettent à Mustafa Kemal de ramener les troupes engagées en Orient sur le front occidental, où les Grecs, soutenus par la Grande-Bretagne, ont débarqué en Anatolie le 20 juin 1920, obtenant d'abord des succès ; mais ils sont rapidement écrasés et contraints au rembarquement (août-septembre 1922).

L'armistice de Mudanya (11 octobre 1922), prévoyant le retrait de toutes les troupes étrangères d'Anatolie, de Thrace, des Détroits et d'Istanbul, est ratifié au traité de Lausanne (24 juillet 1923), qui met fin à la « guerre d'indépendance » et donne naissance à la nouvelle Turquie. Arméniens et Kurdes sont abandonnés par les Alliés qui les soutenaient ; les capitulations sont abolies ; Grecs et Turcs échangeront leurs minorités (1 400 000 Grecs d'Asie contre 400 000 Turcs d'Europe) ; les Détroits resteront démilitarisés. La frontière avec l'Iran est fixée en juin 1922, celle avec l'Iraq en juin 1926.

2. La République kémaliste

2.1. Instauration de la République

Le gouvernement turc n'est plus celui du sultan d'Istanbul, mais celui du chef victorieux, paré du titre de Gazi et siégeant à Ankara. C'est donc naturellement que le sultanat est aboli, le 1er novembre 1922, puis le califat, le 3 mars 1924 ; le parti républicain du Peuple (CHP) de Mustafa Kemal domine la nouvelle Assemblée et désigne son chef comme président de la République turque, instaurée le 29 octobre 1923. La Constitution d'avril 1924 confie le pouvoir à la Grande Assemblée nationale, élue au suffrage universel pour 4 ans et chargée d'élire le président de la République pour la même durée.

2.2. La révolution nationale de Mustafa Kemal

Appuyé sur ce parti unique (après l'échec du parti libéral de Fathi Bey, 1930), exerçant un pouvoir absolu, Mustafa Kemal peut entreprendre la révolution nationale qui fait d'un État islamique encore médiéval un État laïc moderne ; suppression des tribunaux religieux (1924), des ordres de derviches (1925), de l'enseignement islamique, remplacé par un enseignement laïc obligatoire, adoption de l'alphabet latin (1928), du Code civil suisse (1926), qui entraîne l'abolition de la polygamie et donne aux femmes des droits égaux à ceux des hommes, adoption du code commercial allemand et du code pénal italien (1926), indépendance économique et financière, soutenue par une politique de planification et d'industrialisation. Une violente réaction se manifeste, surtout dans le sud-est du pays (février 1925), mais elle est durement réprimée.

2.3. Une politique régionale pacifique

Le nationalisme turc de Mustafa Kemal, qui sera nommé Atatürk (« Père des Turcs ») le 24 novembre 1934, n'empêche pas une politique étrangère et régionale pacifiques : adhésion à la SDN (1932), pacte balkanique avec la Roumanie, la Grèce et la Yougoslavie (1934), pacte de Sadabad avec l'Iraq, l'Iran et l'Afghanistan (1937). La convention de Montreux (1936) autorise la Turquie à réarmer les Détroits.

3. La difficile transition vers la démocratie pluraliste

3.1. Le rapprochement avec l'Occident

À la mort de Mustafa Kemal (novembre 1938), la direction du pays passe à Ismet Inönü. Une habile diplomatie permet à la Turquie de traverser la Seconde Guerre mondiale dans une neutralité que ne dément pas une déclaration de guerre symbolique à l'Allemagne et au Japon (23 février 1945). C'est alors que l'URSS, qui avait jadis aidé les nationalistes turcs, sans empêcher ceux-ci de poursuivre en Turquie les communistes, cherche à intervenir dans les affaires turques. Pour pallier la pression soviétique, les Turcs se tournent vers les Américains qui renforcent leur armée, les font bénéficier du plan Marshall et du pacte de l'Atlantique Nord (en fait en 1951, en droit en 1952).

Une ère nouvelle s'ouvre, qui se veut celle de la démocratie pluraliste. Le parti démocrate (PD), dirigé par Celâl Bayar, triomphe aux élections de 1950 en enlevant 407 sièges ; de ses rangs sortent le nouveau président de la République, Celâl Bayar, et le Premier ministre, Adnan Menderes. Les démocrates, s'appuyant sur la paysannerie et l'islam, lançant le pays dans la voie du libéralisme industriel et du développement, soulèvent un grand enthousiasme. Mais les investissements sont peu planifiés, le désordre financier considérable, le retour aux traditions peut-être excessif. On parle de gabegie, d'imprévoyances, de corruption, de dictature, d'un accroissement de l'injustice.

3.2. Le parti de la Justice et le premier gouvernement Demirel

Le coup d'État militaire du 27 mai 1960

La crise éclate quand, le 28 avril 1960, les étudiants manifestent avec violence. Le 27 mai, de jeunes officiers « réformateur-progressistes », passant outre leur hiérarchie renversent le gouvernement du parti démocrate et confient la direction de l'État au général Gürsel. Les dirigeants démocrates sont condamnés à la prison et trois d'entre eux à la pendaison (Menderes, Polatkan, Zorlu) à l'issue du procès de Yassiada (septembre 1961).

L'essor du parti de la Justice

Le 9 juillet 1961, 61 % seulement des votants acceptent la nouvelle Constitution, et, le 15 octobre, les élections sont remportées par des successeurs du parti démocrate dissous, notamment son principal héritier, le parti de la Justice (parti conservateur qui remporte plus de 150 sièges), le parti de la Nouvelle Turquie et le parti national républicain et paysan (CKMP, qui laissera la place au parti nationaliste MHP en 1969).

C'est un désaveu de l'armée. Pourtant, le général Gürsel est élu président de la République (26 octobre 1961), et c'est le CHP (parti républicain du Peuple), minoritaire, qui gouverne avec Inönü, dans un prétendu cabinet de coalition (novembre 1961, puis juin 1962). Dans une situation qui reste agitée, le parti de la Justice ne cesse de réclamer l'amnistie des démocrates condamnés (il l'obtiendra en automne 1964), et des officiers subalternes tentent deux putschs, qui échouent (22 février 1962, 21 mai 1963). Aux élections municipales du 17 novembre 1963, le parti de la Justice obtient un succès éclatant. Inönü démissionne le 2 décembre, mais est chargé de former un cabinet de transition.

La crise de Chypre

Provoquée par des attaques contre la communauté chypriote turque de l'île, elle se traduit par une tension entre Ankara et Athènes, mais aussi par un redéploiement en matière de politique étrangère, et par une certaine distanciation vis-à-vis de Washington. Parallèlement à l'adoption d'un plan quinquennal (1963-1967), l'intégration dans les structures économiques occidentales se poursuit, avec notamment l'association à la Communauté économique européenne (1963).

L'ascension de Süleyman Demirel et la victoire du parti de la Justice

Sur le plan interne, on assiste à l'inexorable montée de la formation qui se réclame de l'héritage du parti démocrate et de son leader exécuté, Menderes. L'ingénieur Süleyman Demirel, surnommé « le roi des barrages », s'affirme comme le nouveau chef incontesté du parti de la Justice, grâce surtout à ses liens avec les notables provinciaux et les entrepreneurs urbains.

Il cherche à provoquer la crise, dans un esprit de revanche sur 1960. Inönü est renversé en février 1965. Lui succède un indépendant, S. H. Ürgüplü, qui s'appuie sur l'ensemble des partis d'opposition (de la « droite »). La victoire totale du parti de la Justice aux élections générales du 10 octobre 1965 amène Demirel au pouvoir. Peu après, Gürsel, malade, est remplacé à la magistrature suprême par le chef d'état-major de l'armée, Cevdet Sunay (28 mars 1966).

Demirel lutte contre le communisme, encourage les capitaux étrangers, les pratiques religieuses, rétablit l'enseignement coranique ; à l'extérieur, il persévère dans l'alliance avec les États-Unis, le Canada, l'Europe occidentale, tout en développant les relations avec l'URSS et les pays arabes. La tension persiste entre la Grèce et la Turquie, à propos de la crise de Chypre, qui connaît un nouveau rebondissement en octobre 1967. En 1968, les mouvements contestataires estudiantins entraînent les ouvriers, qui protestent contre la hausse des prix. Un réflexe de crainte accroît le succès du parti de la Justice aux élections de 1969.

3.3. La montée des tensions jusqu'au coup d'État de 1980

Le régime militaire (mars 1971-octobre 1973)

En juin 1970, les manifestations dégénèrent en batailles rangées ; en août, la dévaluation de 66,6 % de la livre provoque une très forte augmentation du coût de la vie et du chômage, malgré le départ vers l'Allemagne de quelque 500 000 ouvriers. Au début de 1971, la situation est devenue pire qu'en 1960. L'armée intervient pour la deuxième fois. Le 12 mars, le général Tağmaç et les commandants des trois armes exigent la constitution d'un gouvernement fort dans les plus brefs délais pour mettre fin à l'« anarchie ». Le soir même, Demirel démissionne.

Lui succèdent des gouvernements d'apolitiques et de parlementaires modérés (successivement Nihat Erim, Ferit Melen, Naim Talu), tandis qu'il faudra quatorze tours de scrutin pour élire, en mai 1973, le nouveau président de la République, Fahri Korutürk. L'expérience dure deux ans et demi, interrompue par les élections du 14 octobre 1973. Le parti républicain du Peuple (CHP), dirigé par Bülent Ecevit, le successeur d'Inönü (décédé en décembre 1973), y apparaît comme vainqueur, mais il ne dispose pas de la majorité. Ce retour à un kémalisme rénové d'inspiration social-démocrate, la venue d'un chef nouveau et la reprise de la vie parlementaire suscitent néanmoins un grand espoir.

Le conflit de Chypre

Cependant, pour la deuxième fois, et plus gravement, Chypre détourne l'attention des problèmes intérieurs. Le coup d'État fomenté par les colonels au pouvoir à Athènes qui renverse le gouvernement de l'archevêque Makários (juillet 1974) et qui vise manifestement le rattachement de l'île à la Grèce (Enôsis), provoque la riposte immédiate des autorités turques. Pour protéger ses compatriotes insulaires, pour que la « turcité » ne subisse pas, comme au xixe siècle, un nouveau recul, le gouvernement d'Ankara fait débarquer ses forces dans le nord de l'île le 20 juillet 1974 ; dix jours plus tard, un accord de paix est conclu à Genève, mais la conférence subséquente est un échec, et l'avance des Turcs reprend (14-15 août).

Le 13 février 1975, l'État turc fédératif de Chypre est créé. La querelle n'est pas close pour autant : elle renaît à propos du plateau continental égéen, riche en pétrole ; Grecs et Turcs le revendiquent, conscients cependant de la nécessité de négocier (rencontres en janvier et juillet 1979).

La montée des tensions

Aux élections de juin 1977, le CHP manque de peu la majorité absolue. L'État, affaibli par des tiraillements internes, ne parvient pas à assurer l'ordre public. La loi martiale est presque continuelle dans certaines provinces. À la tête du gouvernement, alternent le conservateur Demirel et le social-démocrate Ecevit, avec des coalitions, faites et défaites, notamment celle du « Front nationaliste », réunissant les trois partis de droite, et accentuant le clivage politique de la société. À l'échéance du mandat présidentiel de Korutürk (6 avril 1980), il est impossible d'élire son successeur. La crise financière s'accentue (12 dévaluations entre mai 1974 et janvier 1981) ; la situation économique est catastrophique et la politique d'austérité accroît la pénurie. L'Allemagne, qui limitait l'immigration, décide en juin 1980 une réduction massive de la main-d'œuvre turque, l'ultime pourvoyeuse de devises. L'agitation gagne les Kurdes des régions orientales.

Au bord de la guerre civile

L'Armée secrète arménienne de libération de l'Arménie (ASALA) s'en prend dans le monde entier aux organismes et aux diplomates turcs (plusieurs d'entre eux seront assassinés), afin de forcer le gouvernement à reconnaître le génocide arménien et dans l'espoir de reconstituer une « grande Arménie » comprenant une majeure partie de la Turquie orientale.

La polarisation idéologique atteint son paroxysme vers la fin de la décennie 1970. Le parti pro-islamique du Salut national dirigé par Necmettin Erbakan met l'accent sur les valeurs religieuses, obtient le soutien de petits entrepreneurs anatoliens, mais demeure légaliste, tandis que le parti de l'Action nationale (MHP), constitué en 1969 par Alparslan Türkes, un ex-colonel ayant participé au coup d'État militaire de 1960, prône ouvertement la violence et profite de son passage au gouvernement pour noyauter l'État.

Aux actions des milices para-étatiques (les « Loups gris »), formées autour des militants de ce parti ultra-nationaliste, répondent celles des divers mouvements se réclamant du marxisme-léninisme dans ses versions stalinienne, guévariste, ou maoïste, comme les organisations « la gauche révolutionnaire » et « l'armée de libération populaire de la Turquie ». Les attentats deviennent quotidiens et les victimes se comptent désormais par centaines.

Les alliés de la Turquie prennent conscience du danger qui pèse sur elle et, par contrecoup, sur eux dans cette région. La brouille avec les États-Unis (embargo sur les armes, fermeture de bases américaines en Turquie), consécutive au conflit de Chypre qui met aux prises deux pays de l'OTAN, s'achève par une réconciliation, un accroissement de l'aide militaire et économique (décisions de mars-avril 1979).

3.4. Le coup d'État militaire du 12 septembre 1980

La conjonction d’une crise économique profonde – malgré les mesures d’austérité finalement adoptées par le gouvernement minoritaire de Demirel qui succède à Ecevit en novembre 1979 – du terrorisme et de la mobilisation sociale conduit à un coup d'État. Le 12 septembre 1980, les chefs militaires turcs dirigés par Kenan Evren, prennent le pouvoir. Le Parlement est dissous ; les personnalités politiques (Ecevit, Demirel) sont « placées sous surveillance » ; les actions politiques sont interdites ; le gouvernement est confié au Conseil national de sécurité (MGK), qui, contrôlé par l'armée, devient l'organe exécutif suprême.

Le 14 septembre, le général Evren est nommé chef de l'État, et le 20, l'amiral Ulusu forme le gouvernement. Les partis politiques et les centrales syndicales sont interdits. La répression frappe sévèrement les groupes d'inspiration marxiste et les séparatistes kurdes. Les arrestations se multiplient et, devant les accusations d'une partie de l'opinion internationale, les Turcs nient l'existence de la torture dans leur pays. De gigantesques procès s'ouvrent un peu partout. La marge de manœuvre est étroite : la junte est partagée entre l'autoritarisme et la tentation de rendre le pouvoir aux civils.

4. La normalisation de la vie politique

Une évolution s'amorce avec l'adoption d'une nouvelle Constitution (7 novembre 1982), moins libérale que la précédente, et se confirme lors des élections législatives du 6 novembre 1983, qui donnent 45 % des voix et la majorité absolue des sièges au parti de la Mère Patrie (ANAP), fondé la même année et dirigé par Turgut Özal. L'ANAP, qui s'inscrit dans la continuité du parti démocrate, voire du parti de la Justice, c'est-à-dire d'une philosophie politique mettant davantage l'accent sur le conservatisme, l'individu et l'initiative privée, est l'une des trois formations ayant obtenu l’agrément des militaires.

4.1. Les gouvernements de Turgut Özal (1983-1993)

Devenu Premier ministre, Turgut Özal forme un gouvernement civil et lance un programme économique libéral. Le processus de normalisation se poursuit (reprise des activités politiques et création de nouveaux partis), la loi martiale est progressivement levée dans la plupart des provinces, l'état d'urgence étant cependant maintenu dans les régions touchées par la rébellion kurde, qui continue d'être réprimée sans relâche.

Turgut Özal est reconduit dans ses fonctions à l'issue des élections législatives du 29 novembre 1987, qui donnent une majorité absolue à son parti. À la suite du référendum du 6 septembre, le rétablissement de leurs droits politiques permet à plusieurs opposants, parmi lesquels Demirel et Ecevit, de participer avec leurs partis respectifs – le parti de la Juste Voie (DYP) créé en 1983 et le parti de la gauche démocratique (DSP) fondé en 1985 – à la compétition. Mais en dehors de l’ANAP, seuls le parti populiste social-démocrate (SDHP) de centre gauche dirigé par Erdal İnönü et le DYP parviennent à franchir le seuil requis des 10 % de voix pour obtenir des représentants.

En 1989, élu président de la République (31 octobre), Turgut Özal – premier civil à exercer des fonctions présidentielles depuis 1960 – nomme à la tête du gouvernement Yildirim Akbulut, bientôt remplacé dans cette fonction par Mesut Yılmaz qui prend progressivement la direction de l'ANAP.

Trois événements marquent l'ère Özal sur les plans interne et externe : une certaine ouverture dans le domaine économique, qui donne incontestablement un coup de fouet au développement avec un taux de croissance avoisinant 7 % par an ; une décrispation à propos de la question kurde, se manifestant par des mesures telles que la légalisation de l'usage public de la langue kurde (avril 1991) ; enfin, l'engagement d'Ankara dans le camp de la coalition anti-irakienne dans la guerre du Golfe.

Toutefois le dynamisme économique coexiste avec des maladies chroniques : un taux d'inflation d'environ 100 % par an, d'importantes disparités régionales et sociales (qui renvoient à la question kurde), une évasion fiscale importante, une dette extérieure élevée et la présence d'une très forte « économie grise ». C'est ce qui explique l'attitude partagée et contradictoire de l'Union européenne (avec laquelle un accord d'union douanière est néanmoins signé et entre en vigueur le 1er janvier 1996) sur l'éventuelle adhésion de la Turquie : si avec son marché de 65 millions d'habitants, celle-ci exerce un attrait indéniable, son retard en matière de santé et d'éducation suscite une certaine prudence.

L'ouverture manifestée à l'égard des Kurdes par Turgut Özal (à laquelle sa disparition en avril 1993 mettra un coup d'arrêt) s'accompagne paradoxalement, à partir de 1984, de l'adoption de la lutte armée par le parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), la formation alors dominante au sein de la minorité kurde. Apparaissant davantage comme une organisation militaire liée à des puissances régionales (telles la Syrie et la Grèce) que comme une opposition politique interne, le PKK perpétue la stratégie prônée dans les années 1970 par les organisations de gauche. À la guérilla menée par le PKK, le gouvernement réplique en instaurant notamment le système contesté des « protecteurs de village » (milices mises en place par l'État) ; l'engrenage de la violence et de la répression se solde par environ 30 000 morts en quinze ans.

5. Les années 1990

5.1. La crise des partis traditionnels et la naissance de l’islamisme

À l’issue des élections législatives de 1991, l’ANAP perd sa majorité absolue en reculant de 177 sièges derrière le parti de la Juste Voie (DYP) arrivé en tête du scrutin avec 27 % des suffrages et 178 députés. Le parti populiste social-démocrate (SDHP), avec 20,7 % des voix et 88 sièges, devance les islamistes du parti de la Prospérité (en turc Refah, fondé en 1983 et présidé depuis 1987 par Necmettin Erbakan) : celui-ci réalise une percée en recueillant près de 17 % des voix et en obtenant 62 députés. Le DYP et le SDHP forment alors un gouvernement de coalition sous la direction de S. Demirel.

Après la mort de Turgut Özal, Süleyman Demirel est élu à la présidence de la République par le Parlement, en mai 1993. Il est remplacé à la tête du parti de la Juste Voie et au poste de Premier ministre par Tansu Çiller, la première femme à accéder à ce poste.

La progression du parti islamiste Refah – qui, recueillant plus de 21 % des suffrages aux élections législatives de décembre 1995, devient le premier parti du Parlement – témoigne de la crise des partis politiques traditionnels et soulève désormais la question de l'intégration au système parlementaire et électoral de l'islam politique. Nommé Premier ministre en juin 1996, N. Erbakan s'allie au DYP et parvient à former une coalition islamo-conservatrice. Soumis à une longue guerre d'usure menée à son encontre par le Conseil national de sécurité (MGK) qui l'accuse de vouloir islamiser les institutions, N. Erbakan démissionne en juin 1997. Son parti, le Refah, est dissous dans la foulée par la Cour constitutionnelle pour activités contraires au principe de la laïcité. Le nouveau Premier ministre, Mesut Yılmaz, chef du parti de la Mère Patrie, accusé de liens avec la mafia, doit démissionner à son tour en novembre 1998.

Il revient à Bülent Ecevit, vétéran de la social-démocratie turque, de former un gouvernement intérimaire jusqu'aux élections anticipées d'avril 1999. Remportées par son parti, le DSP, celles-ci sont marquées par une percée de l'extrême droite : le parti de l'Action nationale (MHP) de Devlet Bahçeli (depuis la mort de A. Türkes en 1997), connaît son premier succès électoral en recueillant 18 % des voix et arrivant en seconde position avec 129 sièges ; les islamistes, représentés désormais par le parti de la Vertu (Fazilet Partisi), fondé en décembre 1997 à la suite de l'interdiction du Refah, subissent un recul.

Ces élections confirment en outre la montée d'une vague de nationalisme, de gauche comme de droite, en réaction au rejet par le sommet de Luxembourg de 1997 de la candidature turque au processus d'élargissement de l'Union européenne ; nationalisme également exarcerbé par le conflit kurde. Ecevit forme cependant avec le MHP, qu’il avait combattu dans les années 1970, un gouvernement de coalition.

La popularité du Premier ministre et le succès du DSP s’expliquent notamment par l'arrestation au Kenya en février 1999 par les services secrets turcs du leader du PKK, Abdullah Öcalan. L'annonce, en juin 1999, de sa condamnation à la peine capitale pour trahison et séparatisme suscitent de nombreuses réactions à travers le monde : l'organisation par la diaspora kurde de plusieurs manifestations en Europe et plusieurs attentats terroristes dans des villes turques embarrassent la Turquie, mais en février 2000, le PKK, répondant à l'appel de son leader, annonce officiellement la fin de la lutte armée et se déclare comme une organisation politique luttant pour les droits des Kurdes.

5.2. La réorientation de la politique extérieure

Ouverture de l'« aire turque »

Au niveau régional, la décennie 1990 est principalement marquée par l'ouverture de l'« aire turque », cet espace de communauté linguistique qui s'étend des Balkans jusqu'aux confins du Xinjiang, et qui permet à la diplomatie d'Ankara (et, dans une certaine mesure, aux entrepreneurs de ce pays) de trouver un nouveau terrain d'activités. La zone de Coopération économique de la mer Noire (CEMN), créée par la Turquie en juin 1992, s'inscrit également dans le cadre d'un redéploiement régional, jugé néanmoins compatible avec les engagements internationaux antérieurs du pays. Enfin, en 1999, un pas important est franchi avec l'octroi (grâce à la levée du veto grec) à la Turquie du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne.

Coopération commerciale avec Israël et militaire avec les États-Unis

Une autre tendance de la diplomatie turque est le renforcement de ses relations avec Israël. L'impulsion est d'abord venue, au début des années 1990, d'un accroissement spectaculaire des échanges commerciaux entre les deux pays. À partir de 1996, une étroite coopération militaire, encouragée par les États-Unis, est mise en place. La formation de ce nouvel axe a immédiatement rencontré l'hostilité des pays musulmans de la région (Iran, Iraq et Syrie, en particulier), mais la Turquie souhaite désormais sortir de ce lien exclusif et développer ses relations avec les autres pays du Proche-Orient, ses ressources en eau (par le contrôle exercé sur les cours supérieurs du Tigre et de l’Euphrate) constituant un argument très convaincant. Elle espère par ailleurs profiter de la reprise du processus de paix israélo-arabe – en y jouant un rôle actif – pour étendre son influence régionale.

6. L'AKP ou l'islamisme modéré au pouvoir

Plusieurs sources de mécontentement discréditent rapidement le gouvernement de B. Ecevit : l'incurie de l'État face au séisme qui frappe la région d'Izmit et d'Istanbul (août 1999), puis la grave crise financière, qui en février 2001, place le pays au bord du naufrage. Depuis l'élection en mai 2000 à la présidence de la République d'Ahmet Necdet Sezer, ancien président de la Cour constitutionnelle, l'animosité qui oppose, au sommet de l'État, le président et le Premier ministre sur la manière de lutter contre la corruption menace la stabilité du pays. Souvent absent en raison de son état de santé, B. Ecevit se trouve de plus en plus isolé. Privé de majorité au Parlement à la suite de la défection de sept ministres et d'une soixantaine de députés de son parti en juillet 2002, il se résigne à convoquer des élections législatives anticipées le 3 novembre. Le parti de la Justice et du Développement (AKP) – un parti islamiste modéré pro-européen fondé en 2001 à la suite de l'interdiction du Fazilet et dirigé par l'ancien maire d'Istanbul, Recep Tayyip Erdoğan – remporte le scrutin avec 34,3 % ; en perte de vitesse depuis le coup d’État de 1980 et sans représentants depuis 1999, le parti républicain du Peuple (CHP) de Denyz Baykal recueille 19,4 % des suffrages et remporte 179 sièges, devenant le principal parti d’opposition à l’AKP. Ni le MHP de D. Bahçeli ni le DSP du Premier ministre sortant n'atteignent les 10 % requis pour être représentés au Parlement. Il en est de même des deux partis dominants dans les années 1980 et 1990, l’ANAP et le parti de la Juste voie, qui tenteront sans succès de fusionner.

L'AKP prône le conservatisme sur les questions d'ordre social et le libéralisme quant à l'organisation politique et économique de la société. Son jeune leader, R. T. Erdoğan, étant encore privé de ses droits civiques en raison d'une condamnation pour propagande islamiste, le numéro deux du parti, Abdullah Gül, occupe le poste de Premier ministre jusqu'en mars 2003, date à laquelle R. T. Erdoğan lui succède.

6.1. La question de l'adhésion à l'Union européenne

Bien qu'issu de la mouvance islamiste, l'AKP fait de l'adhésion à l'Union européenne l'axe prioritaire de sa politique. Au sommet de Copenhague des 12-13 décembre 2002, l'ouverture de négociations d'adhésion a été reportée à la fin 2004, afin d'évaluer l'avancée des réformes. Or, celles-ci, sous l'impulsion de l'AKP, progressent sensiblement : le Conseil national de sécurité (MGK) peut désormais être dirigé par un civil ; les cours de sûreté de l'État, la peine de mort en toutes circonstances sont abolies en 2004. Le 1er juin, un Code pénal révisé entre en vigueur : certaines sanctions menaçant la liberté d'expression sont atténuées, même si, hormis l'écrivain Orhan Pamuk – qui bénéficie d'une ordonnance de non-lieu en janvier 2006 –, nombreux sont les éditorialistes, éditeurs et écrivains poursuivis pour avoir critiqué l'identité turque, l'État ou l'armée.

La question chypriote, toutefois, constitue pour l'AKP le principal écueil sur la voie de l'UE. Rompant avec la politique menée par la vieille garde depuis l'intervention militaire turque en 1974, le gouvernement Erdoğan affiche sa volonté de discuter le plan élaboré sous l'égide de l'ONU (le plan Annan prévoit la réunification de Chypre en une confédération de deux États, l'un chypriote grec, l'autre chypriote turc, et son intégration dans l'Union européenne), mais il est rappelé à l'ordre par l'institution kémaliste, pour laquelle l'adhésion de l'île à l'UE ne peut se faire que conjointement avec celle de la Turquie. À la suite du refus du leader chypriote turc Rauf Denktaş de poursuivre les négociations et du rejet massif par les Chypriotes grecs du plan de réunification onusien (référendum du 24 avril), seule la République de Chypre adhère à l'Union européenne le 1er mai 2004.

Au sommet européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004, après d'intenses négociations marquées par les réticences de certains États, les Vingt-Cinq décident d'ouvrir les négociations d'adhésion avec la Turquie le 3 octobre 2005, tout en lui fixant des conditions très strictes, dont la plus immédiate concerne la reconnaissance de facto de la République de Chypre. Mais, constatant le ralentissement du rythme des réformes et le refus persistant de la Turquie d'appliquer à Chypre les dispositions de l'union douanière qui la lient à l'UE – comme l'y oblige le protocole d'Ankara qu'elle a signé en juillet 2005 –, les Vingt-Cinq décident le gel partiel des négociations d'adhésion de la Turquie en décembre 2006. Depuis, les négociations progressent au ralenti, d’autant plus que la France et l’Allemagne prônent désormais ouvertement un partenariat privilégié plutôt qu'une véritable adhésion.

6.2. Une politique étrangère en quête d'indépendance

Prônant un « multilatéralisme effectif » résumant sa politique par la formule « zéro problème avec nos voisins », la Turquie cherche à exploiter ses atouts – une position charnière au centre de l'Eurasie et des liens culturels avec un vaste espace géographique – pour accentuer sa contribution au maintien de la stabilité politique régionale, que ce soit au Caucase du Sud, au Proche et au Moyen-Orient, voire devenir un acteur à part entière sur la scène internationale.

Sa situation stratégique pour l'acheminement du pétrole et du gaz vers l'Europe (oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, inauguré en 2005, projet de gazoduc Nabucco), ses relations étroites avec l'Azerbaïdjan (proche allié), la Géorgie (dont elle est aussi un partenaire commercial majeur) et avec la Russie (dont elle dépend en grande partie pour son approvisionnement en gaz qu'elle voudrait cependant diversifier) constituent autant de raisons l'incitant à s'impliquer davantage en Transcaucasie.

Le conflit russo-géorgien (7-12 août 2008) la prend de court mais lui donne aussi l'occasion de remettre sur la table un ancien projet de coopération et de stabilité pour le Caucase qui réunirait ces États ainsi que l'Arménie avec laquelle un accord « historique » est par ailleurs signé le 10 octobre 2009. Si deux questions litigieuses restent en suspens – la reconnaissance par la Turquie du génocide des Arméniens et le règlement du conflit entre Bakou et Erevan concernant l’enclave du Haut-Karabakh – cet accord devrait entraîner, après ratification par les deux parlements, l'établissement de relations diplomatiques et l'ouverture de la frontière entre les deux pays.

Au Proche et Moyen-Orient, la Turquie, carte maîtresse de l'OTAN dans la région, vise également la stabilité en prônant désormais une intégration économique plus étroite et un rapprochement politique avec ses voisins. Toutefois, l’intervention israélienne dans la bande de Gaza en décembre 2008-janvier 2009, fermement condamnée par Ankara, entraîne une détérioration des relations avec l'État hébreu, qui s’accentuera par la suite.

Au mois d'octobre 2009, plusieurs initiatives témoignent de cette évolution : les gouvernements turc et syrien se réunissent à Alep pour lancer un conseil de coopération stratégique alors même que, pour la première fois depuis l'accord conclu en 1996, la Turquie écarte l'aviation israélienne des opérations « Aigle anatolien », un exercice organisé chaque année depuis 2001 dans son espace aérien et ouvert à plusieurs pays dont Israël et les États membres de l'Alliance atlantique. Parallèlement, en visite à Bagdad, Erdoğan et plusieurs de ses ministres signent une série d’accords économiques avec l'Iraq. Enfin, balayant les suspicions des pays occidentaux sur le programme nucléaire iranien, le Premier ministre turc resserre également ses relations avec l'Iran (son deuxième fournisseur de gaz après la Russie) lors d'une visite officielle à Téhéran. À ces trois axes de coopération avec ses voisins orientaux immédiats s’ajoute un resserrement des relations avec les États arabes du Golfe, dont l’Arabie saoudite, engagé en 2008.

6.3. La question kurde

Vis-à-vis de la minorité kurde, Erdoğan adopte une politique mêlant répression et timide ouverture démocratique. En juin 2004, 4 anciens députés kurdes, dont Leyla Zana, bénéficient d'une libération et la radiotélévision d'État diffuse les premières émissions en langue kurde. En juillet 2007, 21 élus kurdes du DTP (parti pour une Société démocratique) sont élus au Parlement, mais, accusé d'être la vitrine légale du PKK, le DTP est finalement dissous (décembre 2009), le BDP (parti de la Paix et de la Démocratie) prenant alors la relève.

Par ailleurs, si le gouvernement a dû accepter la création d’une région autonome en Iraq après avoir renoncé à y déployer ses troupes en 2003, l'armée, à partir de décembre 2007 en réponse à une série d'attaques du PKK contre les forces de sécurité turques, n'hésite pas avec l'aval du Parlement à faire des incursions au Kurdistan irakien pour y détruire les bases arrière du PKK ; celles-ci seront pilonnées par l'aviation en juin 2010, malgré les protestations du gouvernement kurde autonome d'Iraq.

6.4. Les tensions avec la justice et l'armée

À l'approche de l'élection présidentielle, une crise politique opposant islamistes et défenseurs de la laïcité éclate en avril 2007 et paralyse le pays pendant cinq mois. Par deux fois, dans la crainte qu'un candidat issu de l'islam politique ne fasse reculer la laïcité, l'armée, le parti républicain du Peuple (CHP), la Cour constitutionnelle et une importante mobilisation laïque mettent en échec la candidature de A. Gül, numéro deux de l'AKP. Ce dernier s'empresse de faire voter au Parlement une série de réformes et, notamment, le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, dont le mandat – renouvelable une fois – passe de 7 à 5 ans (cette réforme sera approuvée par référendum en octobre 2007).

Pour dénouer la crise institutionnelle, des élections législatives anticipées sont convoquées le 22 juillet. L'AKP en sort renforcé. Avec 46,7 % et 338 députés, il devance largement les kémalistes du CHP (20,6 %, 97 députés), tandis que la droite ultranationaliste du MHP (qui a mené campagne pour le rétablissement de la peine capitale et l'arrêt des négociations avec l'Union européenne) n'atteint que 14,3 % (69 sièges). Le 28 août 2007, A. Gül est élu à une large majorité (339 voix) à la présidence de la République.

En mars 2008, la justice engage une nouvelle épreuve de force avec l'AKP, visant à obtenir son interdiction ainsi que l'inéligibilité de 71 de ses membres, dont le Premier ministre et le président de la République. Le 30 juillet, tenant compte des inquiétudes suscitées par une telle mesure dans les capitales européennes et dans la population, les 11 juges de la Cour constitutionnelle optent, à une voix près, pour une solution de compromis. Le parti échappe ainsi de justesse à la dissolution (et ses dirigeants à l'interdiction d'appartenir à un parti), mais il est privé de la moitié de son financement public pour cette année. En revanche, votée par le Parlement en février, la réforme de la Constitution, qui autorisait implicitement le port du voile dans les universités, est annulée par la Cour constitutionnelle dès le mois de juin.

En mars 2009, l'AKP arrive en tête des élections municipales et provinciales avec 39 % des suffrages devant le CHP (kémaliste, 23,2 % des voix), le MHP (nationaliste, 16,1 %), le DTP (pro-kurde, 5,5 %, qui enregistre une victoire sans appel à Diyarbakır) et le SP (Saadet Partisi, parti de la Félicité, islamiste, 5,1 %) ; toutefois, son recul par rapport au scrutin législatif de 2007 sonne comme un avertissement pour le parti au pouvoir.

En 2010, de nouvelles tensions avec l'armée apparaissent lors du vaste coup de filet ordonné en son sein en février, en liaison avec le démantèlement du réseau ultranationaliste Ergenekon entre 2007 et 2009 et dont le premier procès pour conspiration s'est ouvert en octobre 2008. En septembre, l’approbation par référendum d’une réforme constitutionnelle majeure renforçant le contrôle du pouvoir civil sur les institutions militaire et judiciaire, saluée par l’UE comme une avancée démocratique, constitue une victoire pour le gouvernement Erdoğan à quelques mois des élections législatives de 2011.

7. Le troisième mandat de R. T. Erdoğan

Alors qu'une partie de l'opposition exprime désormais sa crainte d'une dérive autoritaire du Premier ministre (attestée par plusieurs atteintes à la liberté de la presse) et d'une mainmise de ses partisans sur les principales institutions dont la justice, les élections législatives du 12 juin 2011 consacrent la troisième victoire consécutive de l'AKP qui obtient près de 50 % des suffrages et 327 sièges. Toutefois, avec 26 % des voix et 135 députés pour le CHP, l'opposition kémaliste, menée par Kemal Kılıçdaroğlu, progresse également. Le MHP avec 13 % franchit le seuil très restrictif et contesté des 10 % et reste, malgré un léger recul, représenté à l'Assemblée (53 sièges) ; enfin, 35 députés « indépendants » sont élus – pour la plupart kurdes, soutenus par le BDP – notamment à Diyarbakır où ils obtiennent plus de 62 % des voix. Si R. T. Erdoğan voit ainsi sa politique très largement approuvée, il ne dispose pas de la majorité des deux tiers espérée qui lui aurait permis, sans avoir à négocier avec les autres partis et sans recourir au référendum, de faire adopter une nouvelle Constitution susceptible d’instaurer à son avantage un régime présidentiel.

7.1. La Turquie et les « printemps arabes »

Représentant pour certains un modèle d'islamisme conservateur susceptible d’inspirer les nouveaux gouvernements issus des « révolutions arabes », la Turquie adapte sa politique extérieure à ces bouleversements régionaux. Elle semble ainsi y trouver l’occasion de jouer un rôle de premier plan en apportant notamment un soutien mesuré à la mouvance des Frères musulmans qui connaît un nouveau souffle à la faveur de ces insurrections (Tunisie, Égypte, Libye, Syrie) tout en redoutant la confessionnalisation des conflits régionaux, en défendant la laïcité et en essayant de préserver sa politique de bon voisinage.

La brutale répression du soulèvement de mars 2011 en Syrie met à mal ce qui constituait l'un des axes fort de cette diplomatie, mise en place par le ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoğlu, à savoir le rapprochement avec la Syrie de Bachar al-Asad au cours des années 2000, qui avait débouché entre septembre 2009 et décembre 2010 sur la signature de plusieurs accords dans le cadre d’une coopération stratégique de haut niveau entre les deux États.

Dans un premier temps, la Turquie ménage ainsi son voisin en s’abstenant de réclamer explicitement le départ du président syrien à l'instar de ses alliés occidentaux (États-Unis, Royaume-Uni, France et Allemagne) au mois d’août 2011, mais en tentant d’obtenir de ce dernier des concessions aux revendications démocratiques.

En vain cependant : amenée à accueillir l’opposition syrienne (Conseil national syrien créé en août 2011 à Istanbul) et misant sur une victoire de la rébellion, Ankara rompt le dialogue avec Damas au mois de septembre 2011, accueillant avec satisfaction la suspension de la Syrie de la Ligue arabe et exigeant le départ de B. al-Asad en novembre.

Les relations entre les deux États se détériorent nettement à la suite de plusieurs incidents de frontière et aériens juin et octobre 2012), et, assumant sa rupture avec Damas, Ankara reconnaît la nouvelle coalition nationale syrienne créée en novembre 2012 à Doha (Qatar) comme « la seule représentante légitime du peuple syrien ». Cet engagement implique dès lors davantage la Turquie dans le jeu des rivalités entre puissances régionales focalisé sur le conflit syrien et fragilise en retour, sans les remettre en cause pour autant, les relations tissées depuis 2008-2009 avec l’Iran et, dans une moindre mesure, l’Iraq, qui tout en prônant une solution politique, se rangeront de plus en plus du côté de la Syrie.

Accueillant plus de 300 000 réfugiés en 2013 et tardant à sécuriser sa frontière très poreuse (longue de 90 km), la Turquie apporte son appui logistique et humanitaire à la rébellion – mais se défend de l’armer comme l’en accuse Damas – de manière peu discriminée, alors que des groupes djihadistes dont l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, engagé en Syrie à partir de 2013) se renforcent au sein de l’insurrection.

L'« islamisme modéré » se laissant déborder par des franges plus radicales ou étant de plus en plus contesté, à commencer par le parti tunisien Ennahda qui revendique sa proximité avec l'AKP, la réorientation esquissée par la Turquie est cependant contrariée.

C'est le cas en Égypte, où la révolution de 2011 avait conduit à l’accession au pouvoir des Frères musulmans en juin 2012, une victoire saluée par Ankara. Mais la destitution de Mohamed Morsi en juillet 2013 suivie de la reprise en main par l'armée constitue indirectement un camouflet pour Erdoğan qui condamne fermement ce qui est considéré comme un coup d’État.

7.2. L’ouverture de discussions avec les Kurdes

La Turquie est d'autant plus directement concernée par la dégradation de la situation syrienne, qu’elle pourrait redouter la création au Kurdistan syrien – devenu de fait autonome à la faveur de la guerre civile – d’une nouvelle base arrière pour le PKK. Cependant, après de violentes opérations militaires menées en 2012 contre la rébellion kurde, des discussions de paix sont relancées avec son chef historique Abdullah Öcalan à partir de janvier 2013, laissant espérer un règlement politique du conflit. Cette ouverture est saluée en particulier par le Kurdistan autonome d'Iraq, qui, tout en disputant toujours le leadership de l'indépendantisme kurde au PKK, inaugure une nouvelle phase de normalisation politique et de coopération économique (pétrolière notamment) avec Ankara.

7.3. L'irruption de la contestation

Contre toute attente, Erdoğan doit, pour la première fois depuis son accession au pouvoir, faire face à un mouvement de contestation spontané au sein de la jeunesse urbaine et estudiantine, auquel se joignent plus ou moins activement le BDP et le CHP, certains syndicats de gauche ainsi que l'extrême gauche.

L’étincelle qui met le feu aux poudres est un chantier de réaménagement du quartier de la place Taksim (centre d’Istanbul), prévoyant notamment la construction de la réplique d'une ancienne caserne ottomane (accompagnée d’un centre commercial, d'une mosquée) et entraînant la destruction du parc Gezi, l’un des rares espaces verts de la capitale. Les 28-31 mai 2013, les manifestants qui tentaient de bloquer les travaux sont violemment dispersés par la police. La contestation prend alors une ampleur inattendue, via les réseaux sociaux, en s’étendant à Ankara, Izmir, Antalya, et acquiert une dimension politique au-delà de la motivation écologique. Cette fronde ravive ainsi la fracture de la société turque, éclipsée par la forte croissance économique du pays quasi ininterrompue depuis dix ans.

La défense des valeurs libérales/laïques vient au premier plan des revendications contre le conservatisme social et les mesures de réislamisation insidieuses issus de la volonté hégémonique de l'AKP. Sont ainsi dénoncées les atteintes aux libertés individuelles d’expression et des mœurs (comme l’interdiction de la vente d’alcool après 22 heures) et, surtout, les dérives autoritaires du Premier ministre (dont la démission est réclamée par de nombreux manifestants) ou tout au moins son exercice très personnalisé du pouvoir. Fort de sa légitimité issue des urnes et du soutien populaire que son parti peut mobiliser, ce dernier reste intransigeant et fait évacuer par les forces de l'ordre la place Taksim puis le parc Gezi, au risque de s'attirer les réserves et les critiques des États-Unis et de l'UE.

7.4. Fragilisation du pouvoir et reprise en main

À partir de décembre 2013, à la suite d’un scandale politico-financier impliquant plusieurs membres de son entourage mais aussi sa personne, Erdoğan est mis sur la sellette au point que sa chute anticipée est alors envisagée par certains. Le Premier ministre doit ainsi procéder à un important remaniement ministériel avant de déclencher une contre-offensive contre ce qu’il considère être un complot orchestré par la puissante confrérie Gülen, du nom de son dirigeant (exilé aux États-Unis), le prédicateur musulman Fethullah Gülen. Auparavant allié de l’AKP, cet influent réseau politique et culturel, infiltré au sein de la justice et la police, est entré en conflit avec le pouvoir à la suite de la suppression annoncée de ses établissements de soutien scolaire privés.

En réponse à cette campagne anti-corruption qui s’accompagne de nouvelles manifestations, le Premier ministre ordonne une vaste purge dans l’appareil judiciaire et policier, tandis que le Parlement adopte des mesures controversées en vue de renforcer le contrôle de l’État sur la justice ainsi que sur Internet. La loi permettant la fermeture des écoles appartenant à la confrérie est également votée. Transformé en test de popularité, les élections municipales du 30 mars 2014, à l’issue desquelles l’AKP arrive largement en tête, confortent pourtant Erdoğan à quelques mois de la première élection présidentielle au suffrage universel direct.

8. La présidence Erdoğan (2014-)

Donné largement favori malgré de nouvelles manifestations de mécontentement à la suite de la catastrophe minière de Soma (plus de 300 morts le 13 mai), le Premier ministre est élu président de la République dès le premier tour du scrutin, le 10 août, avec près de 52 % des suffrages. La solidité de sa base électorale et l'abstention (26 %, en hausse par rapport aux élections municipales), ont joué en sa faveur. Il l'emporte ainsi devant Ekmeleddin Ihsanoğlu (38,4 %), candidat commun des deux principaux partis d’opposition, CHP et MHP, ainsi que d'une douzaine de petites formations. Représentant du HDP (parti démocratique du Peuple), nouveau parti pro-kurde de gauche créé en octobre 2012 dans le but d’élargir l’audience du BDP (auquel il est étroitement lié) en défendant notamment les diverses minorités du pays, Selahattin Demirtas crée la surprise en recueillant près de 10 % des voix.

Dans l'attente des prochaines élections législatives de 2015, ce scrutin inaugure une transition constitutionnelle incertaine. Alors que le ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoğlu, alors tenu pour son dauphin, lui succède à la direction du gouvernement, Erdoğan, entré en fonctions le 28 août, semble en effet déterminé à favoriser une présidentialisation du régime.

8.1. La Turquie, le conflit syrien et la question kurde

Ayant fait de la chute de Bachar el-Asad sa priorité, la Turquie – qui accueille alors près de 2 millions de réfugiés syriens – doit répondre à l'évolution des rapports de force dans la guerre civile, marquée par l'affirmation au sein de l'insurrection de l'organisation terroriste « État islamique » (EI, acronyme arabe : Daech, ex-EIIL) depuis juin-août 2014. Ankara, qui partage la position « Ni Bachar ni Daech », prône dès le début de la guerre la création d’une zone tampon à sa frontière avec la Syrie. Membre de la coalition internationale mise en place par les États-Unis en octobre 2014, en vue de contrer l’offensive djihadiste, elle rechigne toutefois à l’appuyer pleinement. Elle est ainsi suspectée de manquer de fermeté face à l'EI, dont elle a obtenu la libération de 49 otages turcs en septembre, voire de lui fournir des armes – ce qu'elle nie catégoriquement – ou de faciliter son expansion en le laissant emprunter son territoire pour vendre le pétrole dont il s'est emparé en Syrie. C'est également par la Turquie que les « candidats » au djihad en provenance de l’étranger parviennent sans grande difficulté à rejoindre les zones de combat.

L'ambiguïté de la position d'Ankara s'expliquerait par son hostilité non seulement au pouvoir syrien mais aussi aux combattants kurdes (Unités de protection du peuple, YPG) du PYD de Syrie étroitement lié au PKK et par sa crainte face à l’autonomisation de fait du Kurdistan syrien (Rojava). Désormais engagés dans la guerre civile, ces forces sont devenues, tout comme les peshmerga sur le front irakien, le fer de lance de la lutte contre les djihadistes de Daech comme l'illustrent la reprise de Kobané en janvier 2015 et celle de Tel Abyad en juin.

Atteinte sur son sol par un attentat-suicide attribué à l'EI (Suruç, 20 juillet 2015) et par la propagande de ce dernier, critiquée par son allié américain pour ses atermoiements, la Turquie s’engage finalement davantage et directement dans le conflit à partir de la fin juillet, en mettant ses bases aériennes à la disposition de la coalition internationale et des États-Unis et en bombardant des positions tenues par l'EI.

Toutefois, en pilonnant également celles du PKK venu en renfort dans le nord de l'Iraq et renvoyant dos à dos l'organisation séparatiste et Daech au nom de la lutte antiterroriste, elle mène son propre jeu, mêlant des considérations d’ordre extérieur et intérieur. Cette « guerre dans la guerre » ne peut que compliquer davantage la recherche d’une issue au conflit syrien et remet en cause le processus de paix engagé depuis 2013 avec les Kurdes.

8.2. Les élections législatives de juin et novembre 2015

Ce revirement politique advient alors que le pouvoir turc est également déstabilisé par les résultats très décevants enregistrés par l'AKP aux élections législatives du 7 juin 2015.

Pour la première fois depuis 2002, le parti perd la majorité absolue (276 voix) en ne conservant que 258 sièges (avec 40,6 % des suffrages contre 49,8 % et 327 députés en 2011) et doit négocier la formation d’une coalition. Le projet caressé par Erdoğan de bâtir un nouveau régime à son profit s'en trouve compromis ; sa tentative d'exploiter à des fins électorales aussi bien la fibre panturque afin d'attirer les voix nationalistes que ses récentes ouvertures en direction des Kurdes, est mise en échec.

Préfigurée lors de l’élection présidentielle, la nouveauté du scrutin réside en effet dans le succès enregistré par le parti pro-kurde HDP qui l'emporte dans les provinces à majorité kurde, et qui parvient également à étendre son audience au-delà de sa base communautaire. Avec près de 13 % des voix, il obtient ainsi 80 sièges, autant que les nationalistes du MHP (avec 16,4 % des suffrages), mais dont la principale revendication n'est autre que la fin des négociations avec les Kurdes. Avec 25 % des suffrages et 132 députés, la première force de l’opposition reste le CHP. En raison de leurs irréconciliables divergences, ces trois partis ne peuvent cependant offrir une alternative au règne de l’AKP.

La fin de la trêve entre l'État et le PKK – qui riposte aux bombardements de ses positions par plusieurs attentats contre l'armée – est alors suspectée de cacher des motivations tactiques dans la perspective d’élections législatives anticipées et déstabilise de plus belle la situation politique.

Une alliance avec le MHP comme avec le CHP ayant été écartée, les électeurs sont ainsi de nouveau convoqués le 1er novembre.

Un climat de violence s’installe cependant dans le pays et culmine avec un double attentat-suicide le 10 octobre à Ankara. Visant une manifestation pro-kurde en faveur de la paix et faisant plus de 100 morts, cette action est attribuée à Daech qui aurait développé dans le pays des cellules dormantes. Mais les négligences des services de sécurité sont pointées du doigt et le gouvernement est accusé de passivité, une attitude qui serait délibérée et s’inscrirait, tout comme l’offensive contre le PKK et la censure brutale des médias d’opposition, dans une « stratégie de la tension » destinée à redonner à l’AKP sa majorité perdue en juin.

La victoire inattendue du parti – dont les conditions sont critiquées par les observateurs internationaux, notamment l’OSCE qui dénonce les intimidations et les pressions subies par certains opposants et journalistes – s’expliquerait ainsi en grande partie par l’inquiétude de la population face à la dégradation de la situation sécuritaire et l’instabilité politique. En captant notamment une partie du vote nationaliste au détriment du MHP, privé de 1,8 million de voix, mais aussi de l’électorat du HDP, qui en perd environ 1 million, l’AKP remporte 317 sièges sur 550 avec 49,3 % des suffrages.

8.3. La dérive autoritaire

La présidentialisation du régime

Bien que ne disposant toujours pas de la majorité qualifiée, le président Erdoğan s’empresse alors de relancer son projet de présidentialisation et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre le PKK tout en renforçant les opérations contre des cellules présumées de l’EI. Un nouveau gouvernement, dirigé par A. Davutoğlu et composé pour une grande part de fidèles du chef de l’État, est formé le 24 novembre.

Mais les relations entre les deux têtes de l’exécutif se détériorent brusquement tandis que le durcissement du régime se poursuit, en partie éclipsé par l’accord avec l’UE sur le maintien des réfugiés syriens sur le territoire turc (20 mars 2016). Outre de nouvelles atteintes à la liberté de la presse, l’approbation par l’Assemblée (20 mai) du projet de réforme constitutionnelle prévoyant la levée de l’immunité parlementaire des députés vise notamment directement les représentants pro-kurdes du HDP.

Accusé à mots couverts de freiner les ambitions du chef de l’État, voire de comploter contre lui, A. Davutoğlu est poussé à la démission. Binali Yıldırım, architecte des grands travaux entrepris par la Turquie depuis 2002 au poste de ministre des transports et considéré comme l’homme-lige de R. T. Erdoğan, lui succède le 24 mai.

Grâce à un accord avec le MHP afin d’atteindre la majorité des trois cinquièmes nécessaire, le projet de réforme constitutionnelle (qui doit entrer en vigueur après les prochaines élections) est finalement adopté en janvier 2017 avant d’être approuvé par référendum en avril par un peu plus de 51 % des suffrages. Ce résultat serré est une déconvenue pour Erdoğan mais ouvre la voie à une hyper-présidentialisation du régime par la suppression du poste de Premier ministre (existant depuis la création de la République de Turquie en 1923) et un renforcement considérable des prérogatives du chef de l’État.

Tentative de putsch et épuration

Entre les élections de novembre 2015 et le référendum constitutionnel, la dérive autoritaire du régime ne fait que s’accentuer à la suite d’une tentative avortée de putsch, les 15-16 juillet 2016, qui fait près de 200 morts. Cette sédition d’un groupe restreint de militaires, dont le projet, mal préparé et aventureux, est déjoué au bout de quelques heures, faute de soutien dans l’armée turque et dans la population mobilisée par le président Erdoğan pour le contrer, conduit à une vaste épuration au nom d’une lutte antiterroriste tous azimuts alors que l’état d’urgence est décrété.

Accusé d’avoir fomenté le complot, le mouvement « Hizmet » (Service) de Fethullah Gülen, dont la rupture avec le pouvoir est consommée depuis 2013, est le premier visé. Tandis que l’extradition de ce dernier est demandée aux États-Unis, plusieurs milliers de personnes soupçonnées d’appartenir à cette confrérie sont licenciées, interpellées ou poursuivies. L’état-major de l’armée, bien que relativement peu infiltré par les « gülenistes », est amputé d’une grande partie de ses officiers supérieurs tandis qu’une purge sévère est déclenchée dans la magistrature. Des universitaires, des journalistes, des hommes d’affaires sont également inquiétés et arrêtés. Six Turcs, dont trois journalistes, sont ainsi condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité en février 2018.

8.4. Rectifications de la politique extérieure et offensive dans le nord de la Syrie

La Turquie entend notamment réparer les relations avec la Russie, détériorées depuis l’engagement de cette dernière en Syrie en septembre 2015. Le 9 août 2016, R. T. Erdoğan réserve ainsi à V. Poutine sa première visite à l’étranger depuis la tentative de putsch de juillet.

En outre, les différends avec Israël, en voie de résorption depuis 2013, sont également aplanis en juin 2016.

Quant aux tensions avec l’UE – qui demande, entre autres, une révision de la législation antiterroriste en échange d'une exemption de visa d’entrée dans l’Union pour les citoyens turcs, une mesure négociée dans le cadre de l’accord migratoire de mars –, elles sont momentanément apaisées. Il n’en est pas de même des dissensions avec les États-Unis, aggravées après la tentative de putsch.

La guerre en Syrie reste la question la plus épineuse : en intervenant militairement en territoire syrien (avec toutefois le soutien de Washington) par l’opération « bouclier de l’Euphrate » le 24 août, la Turquie vise les positions de l’EI, dont elle est de nouveau la cible. Mais dans le but de créer la zone tampon envisagée depuis le début de la guerre civile et d’empêcher la formation d’un Kurdistan autonome syrien (Rojava) à sa frontière méridionale, elle veut également et surtout contenir les unités kurdes (YPG) du PYD, dominantes au sein des « Forces démocratiques syriennes » (coalition hétéroclite créée en octobre 2015 pour contrer l’EI) qui bénéficient du soutien américain.

Appuyant sur le terrain des forces en majorité turkmènes et arabes de l’« Armée syrienne libre », rebaptisée par la suite « armée nationale », l’armée turque parvient ainsi à chasser les djihadistes de l'EI de Djarabulus, tandis que la progression vers l’ouest des YPG est stoppée, la continuité territoriale du Rojava étant dès lors rompue.

À partir de janvier 2017, la Turquie accepte de se joindre à l’initiative russe lancée avec la réunion de la conférence d’Astana en vue de créer des « zones de désescalade » en Syrie, tout en accentuant sa pression militaire sur les forces kurdes dans le nord de la Syrie, qui se prolonge jusqu’à l’offensive dans la région d'Afrin (ou Efrin, « canton » le plus occidental du Kurdistan syrien) en janvier 2018 dont elle prend le contrôle en mars.

Le réchauffement des relations avec la Russie se traduit également par la signature, en septembre 2017, d’un accord sur l’achat de missiles russes antiaériens S-400, incompatibles avec le système de défense de l’OTAN. Cette décision entraîne la menace de sanctions américaines et des interrogations au sein de l’Alliance atlantique.

8.5. Les élections de juin 2018

Près d'un an et demi avant la date initialement fixée, des élections présidentielle et législatives anticipées sont convoquées le 24 juin 2018 dans le but d’accélérer la mise en place du nouveau régime.

Prise de court, l’opposition – composée pour l’essentiel du CHP, du HDP et du « Bon parti », nouvelle formation créée par Meral Akşener et issue du MHP – est divisée, mais tente de s’entendre dans la perspective d’un éventuel second tour au scrutin présidentiel.

À l’issue d’une campagne électorale très courte et déséquilibrée, dont les conditions sont sévèrement critiquées, par l’OSCE notamment, elle ne parvient cependant pas à contrer le pouvoir : R. T. Erdoğan est réélu dès le premier tour avec 52,5 % des voix devant ses trois principaux opposants. Muharrem Ince, candidat du CHP, n’obtient que 30,6 % des suffrages, devant S. Demirtas (HDP) – qui, détenu depuis 2016, recueille 8,4 % des voix – et M. Akşener (7,3 %).

Avec 42,5 % des voix et 295 sièges sur 600, l’AKP s’impose à l’Assemblée et son alliance avec le MHP (11,1 % et 49 sièges) atteint la majorité absolue face au CHP (22,6 % et 146 sièges), le HDP (11,7 % et 67 députés) et le Bon Parti (10 % et 43 sièges).

Fort de ce résultat et de son pouvoir renforcé par la réforme constitutionnelle qui entre alors en vigueur, le président inaugure son nouveau mandat en juillet. L’état d’urgence est levé, mais ses principales dispositions sont reprises dans une loi antiterroriste adoptée dans la foulée par le Parlement.

Les élections municipales de mars 2019 sont en revanche une déconvenue pour l’AKP qui perd notamment la mairie d’Istanbul malgré l’organisation d’un second scrutin qui ne fait qu’amplifier la victoire d’Ekrem İmamoğlu (CHP), candidat commun de l’opposition face à l’ex-Premier ministre B. Yıldırım. Outre ce fief historique, l’AKP, dont le soutien global en nombre de voix se tasse autour de 44 % des suffrages est également battu dans d’autres villes, notamment à Ankara et à Antalya.

8.6. Interventions extérieures et affirmations de puissance

Au mois de juillet 2019, en réponse à la livraison, conformément à l’accord de 2017, des premiers éléments du système de défense aérienne russe S-400, les États-Unis annoncent, après avoir tergiversé en raison de leur relation stratégique avec Ankara, la suspension de la Turquie du programme d'avions de combat interarmées de modèle F-35.

Poursuivant toujours son objectif de constituer une « zone tampon » à sa frontière avec la Syrie, la Turquie s’engage davantage dans le conflit syrien après la décision (décembre 2018) du président des États-Unis de retirer progressivement les forces américaines du nord du pays où elles soutenaient jusque-là les Kurdes dans leur guerre contre l’État islamique (Daech). Passant outre l’hostilité de l’OTAN mais avec le blanc-seing implicite de Washington, les troupes turques et leurs supplétifs syriens déclenchent une nouvelle opération d’envergure contre les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie le 9 octobre 2019.

Parallèlement, pour faire avaliser son intervention et sa présence sur le terrain syrien, la Turquie s’entend avec la Russie lors d’une réunion à Sotchi entre les présidents Poutine et Erdogan (22 octobre).

La « plateforme » d’Astana reste officiellement toujours d’actualité mais l’accord passé dans ce cadre en septembre 2018 sur Idlib, dernière « zone de désescalade » et ultime poche de résistance au régime syrien après la prise de contrôle des provinces de la Ghouta orientale, de Homs et de Deraa en 2018, montre sa fragilité après l’offensive meurtrière déclenchée par le régime syrien depuis mai 2019 et intensifiée en décembre. Alors que les bombardements indiscriminés font fuir des milliers de civils vers la Turquie – qui abrite désormais 3,5 millions de réfugiés – l’armée turque se retrouve désormais directement engagée dans des affrontements avec les forces progouvernementales syriennes, essuyant de lourdes pertes lors d’une frappe aérienne en février 2020.

Si les frictions qui s’ensuivent avec la Russie – avec laquelle l’entente esquissée depuis 2016-2017 s’était notamment de nouveau affichée lors de l’inauguration du gazoduc Turkish Stream en janvier – sont désamorcées, celles avec l’UE ne font que s’aggraver. Exigeant cette fois un soutien occidental, R.T. Erdogan n’hésite pas à brandir la menace d’un afflux de réfugiés vers l’Europe et d’une nouvelle « crise migratoire », temporairement jugulée par l’accord de mars 2016.

De même que la Russie – et dans le camp adverse comme en Syrie –, la Turquie s’implique également en Libye en soutenant militairement le gouvernement de Tripoli menacé par les forces du maréchal Haftar, qui reçoit de son côté l’appui de mercenaires russes outre celui des Émirats arabes unis et de l’Égypte, ses principaux alliés.

La défense sous-jacente de ses intérêts en méditerranée orientale contre ceux, entre autres, de Chypre et de la Grèce est un motif supplémentaire de discorde entre la Turquie et l’UE. Après la signature en novembre 2019 d’un accord très contesté avec Tripoli sur la délimitation de leurs zones économiques exclusives (ZEE) respectives et alors que l'Égypte et la Grèce signent de leur côté un accord délimitant leurs frontières maritimes, cette revendication est de nouveau ouvertement assumée en août 2020 avec l’envoi sous escorte militaire d’un navire de recherche d’hydrocarbures en mer Égée au large de l’île grecque de Kastellorizo. Cette nouvelle affirmation de puissance qui ravive le contentieux gréco-turc sur la délimitation des eaux territoriales, entraîne une forte aggravation des tensions entre Athènes (et ses alliés européens, en particulier la France) et Ankara, alors que l’OTAN et l’UE, (présidée alors par l’Allemagne) appellent au dialogue et à la désescalade.