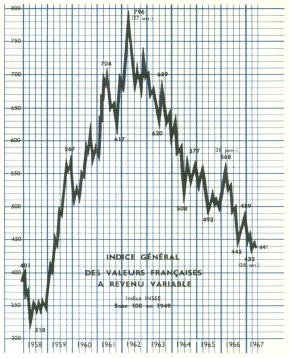

D'où le sourd malaise des petits épargnants, dont les pertes sont supérieures à la moyenne des indices précités, parce que les valeurs directrices qu'ils possèdent ont plus baissé encore, pour avoir antérieurement plus monté. D'où le sentiment chez les grands investisseurs qu'ils sont — et cela sans paradoxe— la catégorie de la nation la plus défavorisée depuis cinq ans. Les uns et les autres, malgré la crise immobilière et la stérilité des placements en or, réagissent par une rétention de leur épargne et de leurs liquidités.

La persistance de la crise boursière a rendu les augmentations de capital de plus en plus difficiles. En 1966, le marché financier n'a fourni aux entreprises qu'un peu plus d'un milliard de francs. Les banques, qui transmettent 70 % des transactions effectuées à la Bourse de Paris, hésitent à inciter leur clientèle au placement mobilier, en dehors de compartiments à la mode, tel le secteur alimentaire.

Majoration du dividende

À la méfiance des épargnants envers la Bourse et à leur ressentiment correspondent la méfiance des milieux financiers envers les pouvoirs publics et leur ressentiment. C'est le gouvernement dont on fait le procès. Ces facteurs politiques et psychologiques, bien plus que les causes économiques, expliquent la baisse de la Bourse en 1966. Les excès antérieurs commandaient la chute des cours en 1962 et 1963, le plan de stabilisation devait nécessairement entraîner le retrait des années 1964-1965. Mais l'amélioration très réelle de la conjoncture aurait dû provoquer une reprise boursière en 1966, d'autant plus sensible que le gouvernement poursuivait une politique systématique d'encouragement fiscal.

La suppression totale de la retenue à la source a permis aux sociétés qui mettaient en distribution le même dividende qu'en 1965 de donner à leurs actionnaires, pour l'année 1966, une somme supérieure de 13,6 %. De fait, sur les 294 grandes sociétés que compte la Bourse de Paris, 138 — soit 46 % — ont majoré leur dividende de plus de 14 %. 11 % d'entre elles ont fait profiter entièrement les actionnaires de cette exonération. Seize sociétés seulement n'ont pas distribué de dividende.

En raison de l'effet cumulé de la réforme fiscale et de la baisse des cours, le rendement moyen de ces 294 grandes valeurs s'élève, compte tenu de lavoir fiscal, à 5,25 %, soit 3,41 % après paiement de l'impôt sur le revenu dans la tranche à 35 %, alors qu'un bon du Trésor à deux ans rapporte 3,19 %, sans possibilité de plus-value.

L'offre publique d'achat

Mais les détenteurs d'actions — soit 1 Français sur 33 — craignent qu'il y ait de nouvelles moins-values. Le ressort de la confiance est détendu par cinq années de baisse consécutives. Ils ne doutent pourtant pas que la sous-estimation boursière des actifs des sociétés cotées soit excessive ; ils en trouvent la preuve dans les offres publiques d'achat par lesquelles des groupes — fréquemment étrangers — tentent de prendre le contrôle de compagnies cotées, malgré la volonté du conseil d'administration. Il y a eu ainsi 400 % de hausse à l'automne 1966 sur Claude-Paz et Visseaux, 130 % de hausse au printemps 1967 sur les Raffineries Say.

Ce sont là des données contradictoires. Les responsables du placement mobilier les expliquent volontiers par les contradictions des pouvoirs publics : détaxation fiscale et libéralisation quasi totale des mouvements de capitaux — ce qui est une preuve de grand libéralisme —, mais, simultanément, menace contre l'investissement par l'intéressement des travailleurs, qui risque de mordre sur l'autofinancement.

D'où ce paradoxe qui commande, semble-t-il, les fluctuations boursières de l'année 1967 à Paris : l'intérêt pour le marché se fonde non plus sur la raison, bien que le rendement des valeurs ait été en 1966 et 1967 supérieur à celui de toutes les autres formes de placement, mais sur la croyance au miracle que constitue l'offre publique d'achat.

En bref, la Bourse de Paris est restée en 1967 un petit marché qui n'est pas à l'échelle des grandes places du monde, ni à celle du Stock Exchange de Londres, dont la reprise en 1966 paraît s'expliquer en grande partie par la méfiance envers la livre, ni à celle, à plus forte raison, du Stock Exchange de New York. Si la Suisse, dont les Bourses ont baissé tout autant que Paris, avec des transactions encore plus étroites, est protégée contre les acquisitions de l'étranger par la législation, les valeurs françaises ne sont défendues que par un contrôle gouvernemental nécessairement plus fragile.

La corbeille

Il demeure donc tentant pour les groupes d'outre-Atlantique de faire du shopping à la Bourse de Paris : sa capitalisation globale est inférieure à 18 milliards de francs, alors que les bénéfices nets, après impôts, des sociétés américaines sont de l'ordre de 50 milliards de francs, et les dividendes versés par les seules sociétés cotées à New York de 15 milliards de francs.