Il s'était posé, en 1974, lorsque l'Inde avait fait exploser une bombe atomique utilisant le combustible d'un réacteur civil qui lui avait été fourni par le Canada. Il a pris toute son acuité, en 1976, avec la perspective de vente d'usines de retraitement par la France au Pakistan, et par l'Allemagne au Brésil.

Il existe deux types d'armes atomiques : le premier utilise comme explosif l'uranium hautement enrichi, le second le plutonium. Pour le premier, le risque de dissémination est aisément contrôlable. Seuls, en effet, les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France possèdent des usines d'enrichissement militaire (en France, Pierrelatte) ou civil (Tricastin, qui entrera en service dans deux ans). Il n'est pas question d'exporter cette technique, délicate et très coûteuse.

En revanche, toutes les centrales nucléaires civiles fabriquent inéluctablement du plutonium, corps chimique artificiel contenu dans le combustible usagé ; c'est notamment le cas des surrégénérateurs (en France, Phénix et Super-Phénix en construction), véritables mines de plutonium. Tout pays possédant une centrale civile (ils sont déjà une vingtaine, et leur nombre va s'accroître rapidement) peut donc devenir une puissance militaire nucléaire, à condition d'acquérir une usine de retraitement des combustibles usagés (technique délicate, mais investissement relativement faible).

Non-prolifération

Le 16 décembre 1976, le gouvernement français prend une décision dans le sens de la non-prolifération : le contrat avec le Pakistan sera exécuté, mais aucun autre ne sera conclu jusqu'à nouvel ordre. C'était satisfaire, mais en partie seulement, aux exigences américaines. L'Allemagne, elle, malgré les pressions, refuse de renoncer à son contrat brésilien. De son côté, Jimmy Carter fixe sa position, le 7 avril 1977, en décidant d'arrêter toute activité de retraitement aux États-Unis et de stopper le programme américain de recherche sur les surrégénérateurs. Deux mesures ouvertement inspirées par le souci de lutter contre la prolifération, mais assez symboliques dans la mesure où elles n'affectent que les États-Unis et n'ont en principe que valeur d'exemple pour les autres pays.

La question devait être évoquée au sommet des sept puissances mondiales réunies à Londres, le 6 mai 1977. Dans une interview donnée le jour même, le président Giscard d'Estaing confirme que la France partage effectivement le souci américain de non-prolifération, mais n'entend renoncer ni au développement de ses propres capacités de retraitement, ni à celui de son programme de surrégénérateurs. Le même jour, André Giraud, commissaire à l'Énergie atomique, annonçait, à une conférence technique à Salzburg, que la France avait mis au point en laboratoire un nouveau procédé d'enrichissement de l'uranium qui, outre certains avantages économiques, ne permet pas de pousser très loin l'enrichissement, donc échappe au reproche de « prolifération ».

La partie, on le voit, demeure serrée, avec pour enjeu les énormes marchés que la technologie nucléaire représentera dans les décennies à venir, mais aussi peut-être la paix du monde. Le sommet de Londres a renvoyé à une commission d'experts le soin de définir un mécanisme international permettant d'établir dans le monde « un cycle des combustibles » sous le contrôle des pays « présentant des garanties suffisantes ». En clair, il s'agirait d'établir sur la planète un nombre limité de centres de retraitement aux mains des grandes puissances. L'exemple est déjà donné par le Japon et la Suède, qui font retraiter les combustibles usagés de leurs centrales dans les usines française (la Hague) ou anglaise (Windscale), sans exiger de rapatrier le plutonium résultant de ces opérations.

Le plus curieux est que les usines de la Hague et de Windscale sont actuellement les seules en état de marche en Occident, les États-Unis (avant qu'ils décident d'y renoncer) s'étant heurtés à de grandes difficultés techniques dans leurs propres usines de retraitement.

Sidérurgie

Malgré le « plan acier », peu d'espoir d'une remise à flot

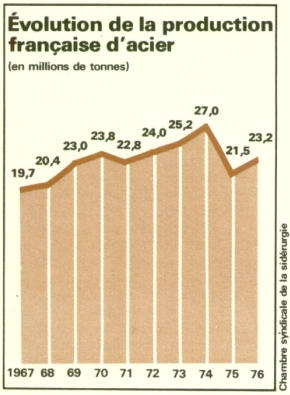

Voilà plusieurs années que la sidérurgie française donne des signes de faiblesse. Jusqu'à l'été 1976, personne n'a pris la situation au tragique. Après tout, faisait-on remarquer, la sidérurgie est une industrie adulte dont les performances sont nécessairement moins brillantes que dans le passé ; de plus, il s'agit d'un secteur d'activité cyclique, avec des vaches grasses qui compensent, bon an mal an, les vaches maigres ; enfin, ajoutait-on, la crise économique de 1974-1975 ne pouvait qu'accentuer les faiblesses d'une industrie traditionnellement très sensible à la conjoncture.

À la fin de l'année

À la fin de l'année 1976, il faut toutefois déchanter. Contrairement aux autres branches industrielles, qui reprennent peu à peu du poil de la bête, la sidérurgie, elle, n'a connu qu'une rémission de quelques mois et gît à nouveau au fond de l'ornière : capacités de production utilisées aux deux tiers seulement, carnets de commandes inférieurs de 40 % au niveau de l'avant-crise, coûts de production à peine rémunérateurs. Pire : on prend brusquement conscience du manque de productivité structurel des aciéries françaises. Alors que la production d'une tonne d'acier nécessite 6 heures de travail au Japon, 7 en Allemagne et 8 aux États-Unis, elle en exige près de 11 en France.