États-Unis (suite)

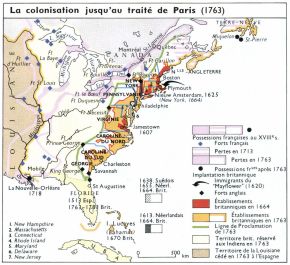

L’ennemi le plus dangereux est donc le Français. En Amérique, l’expansion française commence avec Jacques Cartier*, qui, en 1534, remonte le Saint-Laurent. Samuel de Champlain* fonde Québec en 1608, et la mission de Paul de Chomedey de Maisonneuve arrive à Montréal en 1641. René Robert Cavelier de La Salle navigue sur les Grands Lacs et atteint l’Ohio. Louis Joliet et Jacques Marquette descendent le Mississippi. Au début du xviiie s., la Louisiane est colonisée.

En Amérique, les Français cherchent à acquérir des zones de pêche et à acheter des fourrures ; ils ne fondent pas de colonies de peuplement. Aussi entretiennent-ils de bonnes relations avec les Indiens et font-ils de nombreuses conversions. Mais leur faiblesse numérique est, en temps de guerre — et les guerres européennes ont leurs prolongements dans les colonies —, un handicap insurmontable. Les défaites de la France au cours de la guerre de Sept Ans donnent à l’Angleterre le Canada, les Grands Lacs, bref l’Amérique française. La primauté britannique est solidement établie.

La société coloniale

Le recensement de 1790 indique que la société américaine est à 95 p. 100 une société rurale. La plus grande ville est alors Philadelphie, qui compte 42 000 habitants ; New York vient ensuite (33 000 hab.), précédant Boston (18 000 hab.), Charleston, Baltimore. La Nouvelle-Angleterre regroupe 25 p. 100 des 4 millions d’Américains, le Centre atlantique (New York, New Jersey, Pennsylvanie) 24 p. 100, l’Ouest (Kentucky et Tennessee) 2,5 p. 100, le Sud 48 p. 100 (la seule Virginie compte 750 000 hab.).

Dans cette société, il y a des riches et des pauvres, des nobles et des roturiers, des protestants, des catholiques et des juifs. Mais la société est fluide. Les avantages de la naissance sont faibles. La féodalité n’a jamais existé.

Le planteur représente le type social le plus connu. Ses revenus proviennent de la culture du tabac : aussi Virginie et Maryland forment-ils les colonies les plus puissantes du Sud. La production du tabac n’a, en effet, pas cessé d’augmenter : 28 millions de livres en 1700, 50 millions en 1750, 100 millions en 1775. Le riz et l’indigo dominent l’économie de la Caroline du Sud et de la Géorgie ; la Caroline du Nord se livre à l’élevage du bétail.

Le planteur dépend de l’Angleterre : il lui vend sa production avant même que la récolte ait été faite ; il lui achète les produits manufacturés indispensables à son confort. Ses enfants vont « là-bas » acquérir l’instruction du gentleman. Il dépend aussi des autres colonies, auprès desquelles il s’approvisionne pour tout ce qu’il n’achète pas en Angleterre ; et les navires appartiennent très souvent aux armateurs de Boston, de New York ou de Philadelphie. Aussi le planteur est-il acculé à la monoculture, qui, seule, fournit des revenus appréciables ; mais le tabac épuise le sol. Il faut alors chercher de nouvelles terres vers l’ouest. La main-d’œuvre est servile : plus un planteur possède d’esclaves, plus ses exploitations sont étendues et ses gains élevés.

Aux autres habitants du Sud, le planteur impose sa conception de la vie ; il sert d’intermédiaire avec l’extérieur ; il domine la vie politique. Le long du Potomac, de la James River et des autres cours d’eau de la Virginie, il a construit de belles maisons dans un style néo-classique. Dur à la tâche, il prend le temps de se cultiver et, de temps à autre, de rencontrer d’autres planteurs dans un bal ou une fête. Anglican, il aime la bonne chère et les plaisirs de la vie, ce qui lui vaut le mépris des puritains.

Dans le Nord, c’est le marchand qui impose sa loi. En effet, ici la culture de la terre donne de maigres profits ; la richesse s’acquiert par le négoce. L’exploitation des forêts, la construction des navires, les transports maritimes — par exemple le commerce des mélasses des Antilles, celui des esclaves noirs, celui des fourrures ou la pêche — rapportent suffisamment pour que le Nord commence à accumuler des capitaux. Dans les limites définies par le mercantilisme, des manufactures font leur apparition, notamment les distilleries de rhum.

En Nouvelle-Angleterre, le puritanisme imprègne l’atmosphère : perdre son temps, gaspiller, manifester de l’ostentation sont autant de péchés. Par une inlassable activité, le puritain cherche la preuve que Dieu le protège et a décidé de le sauver.

Les esclaves sont rares ici : les terres sont trop exiguës et la production trop faible.

Dans cette économie préindustrielle, les problèmes sont quelquefois graves. Le planteur vit au-dessus de ses moyens : il ne cesse pas d’être endetté. Le commerçant se plaint des restrictions monétaires et industrielles que la Grande-Bretagne lui impose. Le petit fermier, délogé dans le Sud par l’extension des plantations et dans le Nord par la spéculation sur les terres, est mécontent.

À l’ouest, les Appalaches sont, au xviiie s., à peine franchis. Remontant les cours d’eau, les pionniers s’installent comme ils peuvent, pactisant avec les Indiens ou les combattant. Écossais presbytériens ou Allemands piétistes, ils détestent l’aristocratie anglicane et les marchands du bas pays. Ils vivent difficilement : il faut défricher, construire une cabane en rondin, vivre de chasse, de pêche et de cueillette jusqu’à ce que la première récolte mûrisse. Avec les régions côtières, les communications sont rudimentaires, tandis qu’un peu plus à l’ouest commencent les étendues sauvages, que parcourent les Indiens, des trappeurs et des explorateurs, comme Daniel Boone (1734-1820). Les pionniers constituent une société fortement individualiste.

Dans les colonies britanniques, les confessions religieuses sont nombreuses. En 1775, 99 p. 100 des colons sont des protestants, mais, parmi eux, on compte 575 000 puritains ou congrégationalistes, 500 000 anglicans, 410 000 presbytériens, 75 000 Hollandais réformés, 200 000 membres des Églises allemandes, 40 000 quakers, 25 000 baptistes, etc.