Viêt-nam (suite)

Cependant, à la mort de l’empereur Lê Hien Tong, son successeur tente de se débarrasser de Nguyên Huê, restaurateur par trop prestigieux. Défait, le souverain recourt à la trahison, faisant appel à la dynastie mandchoue Qing (Ts’ing), alors maître de la Chine ; celle-ci, qui n’est pas dénuée de visées annexionnistes sur le Dai Viêt, s’empresse d’envoyer 200 000 hommes occuper Thang Long. Investi « roi d’Annam » par la cour de Pékin, l’empereur Lê Chiêu Thông devient un simple jouet aux mains des Mandchous.

Nguyên Huê rassemble une armée, ne tarde pas à se rendre maître de la citadelle qui défend la capitale, Thang Long, et remporte une brillante victoire sur les Mandchous (1789).

S’étant fait proclamé empereur sous le nom de Quang Trung (1789-1792), il remet en culture les terres délaissées, réglemente le partage périodique des terrains communaux, confisque les domaines des traîtres et établit un plan cadastral.

Sous l’administration des Tây Son, on assiste à une réelle émancipation populaire. C’est aussi une époque libératrice pour les arts et les lettres, les techniques et les sciences.

L’impérialisme français et la démission du pouvoir

Cependant, le prince héritier Nguyên Anh, un moment allié au Siam, ne renonce pas à reprendre le pouvoir en dépit de sa défaite de 1783. Défendant les ultimes lambeaux de l’héritage de ses pères, il s’attache l’alliance intéressée de l’évêque d’Adran, Pierre Pigneau de Béhaine (1741-1799), qui lui conseille de faire appel à la monarchie française.

À la mort de Nguyên Huê (1792), des dissensions ébranlent le trône. Le bouillonnement qui a présidé à l’avènement des Tây Son retombe ; en effet, malgré les réformes hardies de Nguyên Huê, mort trop prématurément, le régime féodal n’est pas fondamentalement remis en cause et il n’existe pas encore une bourgeoisie capable de catalyser le mouvement.

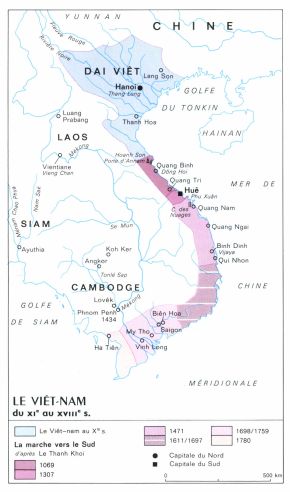

Nguyên Anh, aidé financièrement et militairement — une petite colonne française est mise à sa disposition par l’évêque d’Adran, qui entend bien donner un réveil nouveau à l’intérêt de l’Église française pour le Viêt-nam —, se prête à un jeu habile et défait les Tây Son en 1802. Maître d’un pays unifié s’étendant de la Chine au golfe du Siam, il entre à Huê, puis à Thang Long et se proclame empereur sous le nom de Gia Long (1802-1820), fondant la dynastie Nguyên, dont il fait reconnaître la légitimité par l’empereur de Chine, conformément à la tradition établie au xe s. par les Dinh. Par la même occasion, il donne à son nouvel empire son nom actuel de Viêt-nam.

Monté sur le trône, Gia Long comprend que, s’il veut conserver l’unité du pays, il doit partout supprimer le régionalisme et faire disparaître les disparités locales. La monarchie Nguyên va donc être d’un absolutisme rigoureux. Les ministères, au nombre de six, sont sous la coupe du cabinet impérial. Une double hiérarchie de mandarins civils et militaires minutieusement classifiée administre les provinces des trois Ky : Bac Ky, le Nord ; Trung Ky, le Centre, avec Huê devenue capitale ; Nam Ky, le Sud. L’ancienne capitale impériale, Thang Long, située dans le Nord et délaissée par les nouveaux maîtres, devient la simple cité de Hanoi.

La réforme administrative entreprise, de grands travaux d’intérêt public sont lancés pour améliorer la production, et des citadelles à la Vauban sont construites dans toutes les cités d’importance. Quant aux Français, ils ont évidemment la faveur impériale en raison du rôle qu’ils ont joué dans l’installation des Nguyên.

Les successeurs de Gia Long ne sont pas des novateurs capables de tirer parti de la modernisation de leur État. Minh Mang (1820-1841) se laisse dominer par la xénophobie et par une intolérance religieuse, qui s’amplifient sous les règnes de Thiêu Tri (1841-1847) et de Tu Duc (1848-1883) provoquant des martyres, dont Napoléon III prend prétexte pour lancer une série d’expéditions navales à partir de 1857-58.

Conscient que le rapport de forces est à son désavantage, l’empereur Tu Duc finit par accepter les exigences françaises concernant les libertés d’évangélisation et de commerce. Canonnières et colonnes de l’infanterie coloniale participent de plus en plus ouvertement au grand dessein colonial de la France, qui trouve en Francis Garnier (1839-1873) et en Jules Ferry* ses meilleurs avocats.

Un peu partout au Viêt-nam, des patriotes (qualifiés de « pirates » par les Français) résistent de façon désordonnée, mais, le 6 juin 1884, la cour de Huê capitule et la suzeraineté française sur le Viêt-nam est officiellement reconnue (v. Indochine française). La Chine proteste, arguant de sa « souveraineté » sur le pays, mais une « démonstration navale » suffit pour l’obliger à signer le traité de Tianjin (T’ien-tsin), qui entérine la domination française sur le Viêt-nam.

La colonisation française et les origines de la révolution vietnamienne

La France supplante presque entièrement l’administration existante : le pays est découpé en trois régions (colonie de Cochinchine, protectorats d’Annam et du Tonkin) ; son ancien nom lui-même — Viêt-nam — devient synonyme de subversion. Ce partage territorial a pour objet de diviser les populations en accentuant le régionalisme dû à la géographie et de décourager toute velléité d’union des Vietnamiens.

Pourtant, la faiblesse numérique des résidents français oblige ces derniers à s’appuyer sur la bureaucratie mandarinale, les notables, les interprètes et les compradores, qui tempèrent l’ordre colonial et fournissent une aide précieuse à l’Administration.

La monarchie est mise en tutelle, et son autorité est démembrée au profit du Conseil colonial, des résidents généraux ou des gouverneurs généraux. La Cochinchine, terre nouvellement acquise, devient l’archétype d’une colonie « assimilée », au même titre que les colonies africaines. Dans le Centre et le Nord, les traditions, plus vives, la résistance à la pénétration française, plus tenace, et l’armature politico-administrative, moins prête à se laisser oblitérer, obligent la France à des manœuvres dilatoires avant que le protectorat ne soit pratiquement transformé en administration directe.

Au début du xxe s., l’État vietnamien, qui a émergé au siècle précédent, avec la rénovation des Tây Son, en tant que principale puissance de la péninsule indochinoise, ne possède plus que les apparences et le cérémonial de son autorité monarchique.

La France, qui a su, sur les traces de sa rivale britannique, se hisser au rang de puissance coloniale, s’emploie, dès lors, à tirer profit de l’exploitation économique du Viêt-nam. Cependant, il semble que l’impérialisme français reste souvent une entreprise dictée par des initiatives locales plutôt qu’une option politique précise définie à l’échelon gouvernemental.

Des grands travaux d’aménagement sont entrepris, mais de manière ponctuelle et souvent dans un dessein stratégique (chemin de fer du Yunnan [Yun-nan], voies de pénétration). Mais des industriels, des financiers et des commerçants ne tardent guère à se faire assurer les débouchés et les profits auxquels ils estiment avoir droit. Ils seront les promoteurs d’entreprises florissantes.

Le gouvernement général crée des services généraux qui contrôlent toute l’activité économique : agriculture, commerce, travaux publics et surtout contributions indirectes, douanes et régies de l’opium, du sel et de l’alcool.