Directoire (suite)

Mais les anciens régicides, Barras, Rewbell, La Révellière, craignent la victoire du « parti prêtre » aux prochaines élections ; à juste titre, car, au début de 1797, la droite monarchiste des Assemblées est renforcée. D’autre part, le président des Cinq-Cents, Pichegru, est son allié. Un des directeurs nouvellement nommé est du « parti », c’est François de Barthélemy (1747-1830). Des mesures sont immédiatement prises en faveur des prêtres réfractaires, et la vente des biens des émigrés est suspendue. En juin 1797, les Cinq-Cents tentent même d’enlever au Directoire ses pouvoirs financiers. En même temps, les bandes royalistes réapparaissent. Au sud, on signale à pied d’œuvre les Compagnies de Jéhu.

Les trois directeurs opposés à un tel retour en arrière sont impuissants à arrêter l’interdit que les Conseils font tomber sur les cercles constitutionnels de tendance républicaine. Ils s’inquiètent de l’attitude ambiguë de Carnot. Pour sauver le régime, il ne reste plus que l’appel à l’armée. Ils espèrent, avec les républicains des Cinq-Cents ou des Anciens, en celle de Sambre-et-Meuse et en celle d’Italie.

L’armée du Directoire est une armée de déracinés partagée en autant de clientèles qu’il y a de généraux en chef. Elle est essentiellement composée de soldats de l’an II, de volontaires ou de briscards de l’ancienne armée. Depuis la chute du gouvernement révolutionnaire, l’insoumission s’est tellement développée chez les jeunes requis que le nombre des soldats recrutés en l’an III et en l’an IV est infime. Cela contribue à séparer encore plus l’armée de la nation. Cette armée est abandonnée à elle-même pour son approvisionnement et son habillement. « Il est dû à l’armée près de trois mois de numéraire ; l’officier meurt de faim [...] », écrit Barthélemy Scherer. « Je n’ai ni pain ni souliers », déclare Marceau.

Dès lors, les clientèles se forment. Soldat, on attend du chef qu’il ferme les yeux sur la maraude ou le pillage caractérisé. Officier, on espère de lui un prompt avancement qui permettra de toucher de plus grosses parts de butin. En échange, on soutiendra aveuglément ses entreprises. Les uns et les autres restent épris de cette liberté et de cette égalité pour lesquelles ils se sont tous levés. Jacques Godechot a montré que les insurrections qui se déclenchent ont toujours comme commun dénominateur la faim. L’esprit contre-révolutionnaire, malgré les tentatives royalistes, n’y a que peu de part.

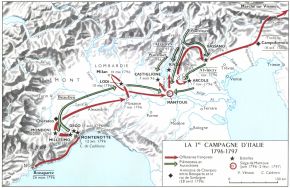

C’est cette armée qui est appelée, grâce au génie d’un de ses capitaines, à transformer le monde. Le Directoire avait prévu, pour en finir avec l’Autriche, une attaque principale par l’Allemagne du Sud : Jourdan et Moreau, à la tête des armées de Sambre-et-Meuse et de Rhin-et-Moselle, pénétreraient vers Vienne. L’armée des Alpes de Kellermann et celle d’Italie, sous Scherer, feraient diversion. Au dernier moment (mars 1796), le commandement de cette dernière est donné à Bonaparte.

Reçu avec hauteur par les officiers d’état-major, le général de Vendémiaire leur en impose vite et fait d’une armée déguenillée et en proie à l’indiscipline une troupe galvanisée par ses talents de chef et par ses promesses de richesses : « Vous n’avez ni souliers, ni habits, ni chemises, presque pas de pain et nos magasins sont vides ; ceux de l’ennemi regorgent de tout : c’est à vous de les conquérir. Vous le voulez, vous le pouvez, partons ! »

Ayant séparé Piémontais et Autrichiens, Bonaparte oblige le roi de Sardaigne à l’armistice de Cherasco, après les combats de Cairo Montenotte et de Mondovi (avr. 1796). La Savoie et Nice deviennent ainsi françaises. En Lombardie, il bat les Autrichiens au pont de Lodi et entre dans Milan (mai). Après la bataille de Rivoli, il obtient la capitulation de Mantoue (févr. 1797) et, avec elle, la route des Alpes vers l’Autriche, alors même que Jourdan et Moreau connaissent l’insuccès et repassent le Rhin (sept.-oct. 1796). En mars 1797, l’offensive porte Bonaparte, par le Tagliamento, à moins de 100 km de Vienne. L’Autriche accepte l’armistice de Leoben (avr. 1797), puis, six mois après, le traité de Campoformio (oct. 1797).

Dès lors, Bonaparte organise ses conquêtes et mène une politique extérieure indépendante de celle du Directoire. Il crée sur l’Adriatique une République cisalpine. Il favorise les jacobins italiens, qui fondent sur la Riviera de Gênes une République ligurienne alliée. Il traite avec le pape, qui donne à la France Avignon et le comtat Venaissin. Il raye de la carte la république de Venise, plus de huit fois centenaire, et en donne la partie orientale à l’Autriche. Celle-ci cède à la France les Pays-Bas, le Milanais et lui reconnaît des droits d’annexion sur la rive gauche du Rhin.

Les directeurs avalisent tout, ne pouvant rien refuser à un général qui sait joindre aux bulletins de victoires l’argent des rançons italiennes. D’ailleurs, le sort de Bonaparte est lié au leur : pour que les armistices signés se transforment en traités durables, il faut pérenniser le régime et donc lutter en commun contre le danger royaliste.

Le parti des Bourbons s’efforce de gagner le jeune général pour en faire un « Monk ». En vain. S’il faut en croire Napoléon lui-même, Pichegru aurait dit aux royalistes : « Je connais Bonaparte dès l’âge de dix ans, vous ne réussirez point de ce côté. S’il eût été pour les Bourbons, il aurait émigré, mais il a adopté une autre manière de penser et il n’y a rien à espérer de lui. » Pour son compte comme pour celui des bourgeois, qui craignent la Restauration, Bonaparte sera la Révolution et aidera au coup d’État du 18-Fructidor. Contre les royalistes, payés par les Anglais et qui, dénonçant sa politique belliqueuse en Italie, s’apprêtent à arrêter les « triumvirs » qui lui sont favorables, il dépêche à Paris le général Augereau. Celui-ci, le 4 septembre 1797 (18 fructidor an V), fait cerner les Tuileries par 12 000 hommes. Pichegru, Barthélemy et les principaux chefs royalistes sont arrêtés ; Carnot est contraint de fuir. La Guyane, « guillotine sèche », recevra une soixantaine de députés royalistes.

Écartant la restauration monarchique, le coup d’État a aussi la conséquence, en politique extérieure, de faire prévaloir, comme le souligne J. Godechot, la politique d’annexion et de « républiques sœurs » à laquelle le Directoire s’est résolu.