François René, vicomte de Chateaubriand

Écrivain et homme politique français (Saint-Malo 1768-Paris 1848).

Introduction

En apparence, la vie et la carrière de Chateaubriand n'offrent plus grand mystère, tant son œuvre entière, de l'Essai sur les révolutions aux Mémoires d'outre-tombe, ressemble à une confession. Pourtant, une édition critique des Mémoires montrerait un décalage, un gauchissement souvent très conscient entre le portrait littéraire et la réalité. L'écrivain a simplifié à l'extrême son attitude politique, a jeté l'ombre ou la nuit sur bien des épisodes de son existence. Mais nous savons depuis longtemps à quel point « confessions » et « Mémoires » sont prétextes à subterfuges.

Le paradis de l'enfance

On nous assure qu'il naquit à Saint-Malo le 4 septembre 1768. Il serait plus exact de fixer cette naissance juste un an avant celle de Bonaparte, à la fois le rival et le héros qu'il s'est choisi. Il serait plus exact aussi de dire qu'il vit le jour en Armorique, au pays des Celtes et des fées, tout près de la forêt de Brocéliande qu'enchantait Merlin, presque à l'endroit où Eudore rencontrera la druidesse Velléda. Car il s'est voulu Breton à l'extrême, jusque dans ses ancêtres les plus reculés et dans sa plus profonde sensibilité. La mer, les forêts historiques et le château de Combourg, habité par le silence, les chouettes et les fantômes, formèrent le cadre de son enfance : « […] nous autres Bretons attendons le retour [du roi Arthur] comme les Juifs attendent le Messie », écrira-t-il dans l'Essai sur la littérature anglaise. Dans ce coin reculé, cette enfance fut étrangement retardataire et mêlée. Son père, qui avait fait le commerce sur mer et même la traite des Noirs, régnait sur son comté de fraîche acquisition, sur son épouse et ses enfants. Le jeune François vécut une existence sauvage à travers les bois et les étangs, sur les rivages d'une mer sans cesse agitée, comme du Guesclin, mais aussi comme La Mennais et Renan, ses compatriotes. Les rêveries, une piété naïve où le culte de la Vierge tient une place importante, une famille étrange, une jeune sœur douce, à l'imagination désordonnée, forment l'ouverture étonnante des Mémoires d'outre-tombe et font de Chateaubriand, bien avant Renan, avant Proust, le premier de ces magiciens qui ressuscitent les paradis de l'enfance. Enfance et adolescence qui par ailleurs l'apparentent psychologiquement à Gide, puisque la crainte et le goût du péché s'y associent curieusement.

Au collège, en effet, il lit les élégiaques, Tibulle, Horace dans une édition non expurgée, mais aussi le Traité des confessions mal faites, et voit avec terreur arriver le jour de sa première communion. Du reste, la ferveur l'abandonne vite, dès le collège. Être de doute, il le restera toute sa vie. Il l'est déjà dans le choix de la carrière que lui impose sa condition de cadet, hésitant entre l'Église et les vaisseaux du roi. Finalement, il sera sous-lieutenant d'infanterie du régiment de Navarre, sans grand enthousiasme et pour peu de temps, car il préfère les congés au service. Il partagera sa liberté reconquise entre Fougères, où habitent deux de ses sœurs, et Paris, où habitent son frère aîné et une autre de ses sœurs, bien établis dans le monde. C'est dans ce Paris qui est encore du xviiie s. que va se former son esprit et s'éveiller une vocation d'écrivain. Il y recommence ses études, s'applique au grec, à l'histoire, lit les philosophes des lumières, en particulier découvre, avec l'Histoire des deux Indes, celui qui deviendra « son » Raynal. Par privilège spécial, c'est-à-dire avec l'appui de son frère, il est admis dans les carrosses du roi, participe à une chasse royale. Il gardera de Louis XVI un souvenir amusé. S'il ne recherche pas systématiquement les honneurs, du moins ils flattent sa vanité. Cependant, il préfère à Versailles la compagnie des gens de lettres, poètes comme Lebrun et Parny, bohèmes comme Flins, ou même esprits plus turbulents et francs libertins comme Delisle de Sales.

L'ailleurs : voyageur et émigré

Ainsi, dès le départ, tout conformisme lui déplaît. Sa vie durant, il restera d'excellente compagnie, certes, mais très libre de pensée et de langage, toujours accueillant aux nouveautés. Il regarde donc avec sympathie la Révolution naissante, comme une bonne part de la noblesse de province, de la noblesse bretonne surtout. Mais les excès qu'il voit à Rennes comme à Paris l'en détournent bientôt. Sur les conseils de Malesherbes, qui était apparenté à sa famille, il forme le projet de partir pour l'Amérique. Lui-même a raconté ce voyage de cinq mois à maintes reprises, dans l'Essai sur les révolutions et le Génie du christianisme, puis dans la préface d'Atala, dans son Voyage en Amérique, enfin dans les Mémoires d'outre-tombe, chaque fois l'enrichissant de variantes et de précisions. Il est clair maintenant qu'il n'a ni visité la Louisiane, ni vu le Meschacebé (le Mississippi), ni rencontré Washington. Il est certain que son grand projet de traverser tout le continent américain, puis de suivre la côte du Pacifique pour découvrir un passage par le nord entre les deux océans était une chimère. Plus modestement, il remonta le fleuve Hudson jusqu'à Albany, ville peuplée de Hollandais, alla jusqu'aux chutes du Niagara, longea une partie du lac Ontario et du lac Érié et revint à Philadelphie, d'où il était parti. L'objet de son voyage ne fut pas de découvrir des terres américaines pour redonner à la France le commerce des fourrures, comme il le déclare, mais plus probablement de trouver un emploi dans un pays prometteur. Disciple de Rousseau, il voulait voir de près l'homme sauvage, étudier la faune et la flore américaines ; il allait en même temps chercher des images pour un roman canadien qu'il avait entrepris, auquel il s'était préparé d'ailleurs par de nombreuses lectures. S'il revint de cette aventure encore plus désargenté qu'il n'était parti, elle marquera du moins sa vie et sa carrière littéraire. Il sera désormais l'exilé, le voyageur. Par ailleurs, une partie importante de son œuvre romanesque se rattache au Nouveau Monde : les Natchez, Atala, René ; les paysages et ses rêves américains s'imposeront toujours avec insistance à travers ses descriptions d'Italie et de Grèce, ou même de Bretagne.

Il allait bientôt faire une autre expérience qui devait le situer politiquement. Dès son retour, il se laisse marier ; puis son frère aîné l'entraîne dans l'armée des Princes. Il choisira de servir dans un régiment de Bretons. Blessé au siège de Thionville, il est évacué dans un piteux état, à Jersey d'abord, avant de connaître en Angleterre la dure existence des petits émigrés que dédaignait la haute émigration. Il loge à Londres quelque temps dans un grenier, exécute des travaux de librairie, subsiste avec le shilling qu'accorde la charité anglaise. Il part un temps comme professeur de français dans le Suffolk, où il noue à Bungay avec la fille d'un pasteur, Charlotte Ives, une idylle dont on a certainement exagéré l'importance à la suite des Mémoires d'outre-tombe.

À ces dix ans de malheur et de misère, il devra le meilleur de lui-même et le sens profond de l'humain. Il y noue une amitié fructueuse avec Fontanes qui deviendra dès le Consulat un personnage important. Il publie l'Essai sur les révolutions, ébauche le Génie du christianisme ; utilisant son dossier américain, ce qu'il appelle le manuscrit primitif, il travaille aux Natchez, dont il ne sépare pour l'instant ni Atala ni René.

Les Natchez, commencés avant le voyage en Amérique, ne paraîtront qu'en 1826. Au début, ils s'appelaient les Sauvages, se situaient au Canada, se présentant comme un poème en prose à la manière des Incas de Marmontel, et se rattachaient, comme le titre l'indique, à la sympathie des lumières pour les Indiens. Leur objet, qui ne reposait d'ailleurs sur aucune base historique, était de montrer les deux nations ennemies, Hurons et Iroquois, s'unissant pour chasser les envahisseurs blancs, Anglais et Français. Bientôt, Chateaubriand remarque dans l'Histoire de la Nouvelle France du père Charlevoix le fait historique dont il a besoin : on y voit qu'en 1731 les Natchez, ayant conspiré avec les tribus voisines pour éliminer les Français, ont été finalement massacrés par eux. Ainsi, événements et personnages seront transportés en Louisiane, quoique Chateaubriand la connaisse seulement par les récits des voyageurs. Il surnagera cependant quelques souvenirs canadiens dans les coutumes et les costumes. Ce qui frappe surtout, c'est la variété des tons et du style. Le séjour de Chactas en France, où il est envoyé par traîtrise aux galères, et le jugement qu'il porte sur la société française sont dans l'esprit du xviiie s. Chactas parle comme le Huron de Voltaire ou le Persan de Montesquieu, et ce n'est pas la partie la plus heureuse du livre. On en peut penser autant du ton épique. L'auteur en effet se proposera plus tard d'introduire le merveilleux chrétien, c'est-à-dire de peindre l'enfer et le paradis, bref de composer une épopée chrétienne en prose pour obéir à l'esthétique du Génie du christianisme. Dès lors, les périphrases, les allégories, les poncifs envahiront l'œuvre. Par chance, seul le premier volume a été refait.

Par certains aspects de l'intrigue, les Natchez sont encore un roman noir. Il n'y manque ni les reconnaissances ni les scènes de carnage. La cruauté même y dépasse celle du roman noir pour s'achever dans un sadisme authentique. L'appel du néant, les voluptés de la souillure et des tortures, un personnage comme le traître Onduré y marquent bien que Chateaubriand appartient à la même génération que le marquis de Sade. Dans la lettre qu'il adresse à Céluta, son épouse délaissée, René aspire à mêler des voluptés à la mort, savourant le malheur qu'il impose à tout ce qui l'approche. C'est déjà le ton d'Amour et vieillesse, cet étonnant fragment de l'âge mûr. Il existe un cycle de Chactas, puisqu'il reparaît dans Atala et René. Dans ces deux poèmes, il n'est plus le guerrier redoutable, mais le vieillard assis sur les bords du Meschacebé, aveugle comme Homère, et qui raconte un amour inoubliable ou qui écoute les troubles confidences du jeune Européen réfugié chez les Sauvages. Ainsi, les structures, comme les personnages, se correspondent.

Atala, semi-indienne, semi-espagnole, ne pourra se donner à Chactas, qu'elle aime, parce qu'à sa naissance sa mère chrétienne l'a vouée à la pureté. Victime de préjugés, elle s'empoisonnera par crainte de succomber, portant la fatalité des problèmes dont se préoccupaient les contemporains de Voltaire et de Rousseau, tels que le suicide et la cruauté des vœux éternels. Mais Atala n'est pas seulement une mise en images de la philosophie des lumières, c'est aussi l'illustration de la pensée religieuse et coloniale de Chateaubriand. Il y développe ses idées sur la valeur pratique de la religion, qui civilise, épure les mœurs et contribue au progrès de l'esprit. Par-dessus tout, Atala reste une peinture de l'ailleurs. Dans des pays où Chateaubriand n'est jamais allé, où tout n'est qu'ordre, luxe et beauté, et qu'il a construits par sa seule volonté, au moyen de lectures dont les érudits ont fait le compte, se dessinent déjà les rêves de Baudelaire, et la pirogue d'Atala découvre, avant le « Bateau ivre », d'incroyables Florides.

Du déisme à la conversion

La conversion de Chateaubriand n'a pas fait couler moins d'encre que son voyage en Amérique. Non sans raison, puisque les motifs qu'il en donne dans les Mémoires d'outre-tombe ne convainquent guère. Il nous assure qu'il a retrouvé la foi après avoir appris en exil, par une lettre de sa sœur, Mme de Farcy, la mort de leur mère, que désolait son libertinage. Or, la lettre de sa sœur ne lui serait parvenue qu'après la mort de cette dernière. Aussi, pour effacer l'Essai sur les révolutions, il écrivit, en manière de rétractation, le Génie du christianisme. Peut-être n'a-t-on pas assez remarqué la prudence avec laquelle l'écrivain parle de son retour à la foi. Il précise qu'il ne céda pas à « de grandes lumières surnaturelles ». Rien chez lui ne rappelle Pascal, rien n'annonce Claudel. Faut-il voir dans cette conversion une pure manifestation d'opportunisme, et dans le Génie une œuvre de circonstance, comme l'ont répété tant de critiques, comme Sainte-Beuve ? Sans doute le Génie paraît au lendemain du Concordat, le jour même où les églises rouvrent, et ce sont précisément les beautés du culte catholique que l'auteur met en lumière. Mais le lien entre l'Essai et le Génie paraît assez visible pour qu'on les puisse rapprocher autant qu'on les oppose.

L'Essai racontait en quelque sorte l'histoire de l'humanité à travers ses malheurs, en utilisant la thèse fort contestable qu'avait déjà exposée l'abbé Galiani sur le retour des hommes, des peuples et des événements, l'histoire moderne n'étant, selon l'abbé « que de l'histoire ancienne sous d'autres noms ». Il se produit en effet des révolutions dans l'histoire comme dans les astres. Le cercle est l'image dominante du livre. La Révolution française fait réapparaître Sparte avec ses Jacobins ; à Athènes, les partis politiques s'appelaient déjà la Montagne, la Plaine ; Dracon ressuscite sous les traits de Robespierre, Pisistrate aujourd'hui s'appelle Philippe Égalité. Rapprochements désinvoltes, mal fondés, dont l'auteur reconnaîtra plus tard le caractère illusoire. La Révolution cependant ne peut s'assimiler à un banal épisode du destin. Le jeune émigré a suffisamment d'expérience et de lucidité pour comprendre qu'elle est un événement capital. Après elle, plus rien ne sera dans le monde comme avant. Peu importe que l'ouvrage reste incomplet et que nous soyons privés des parallèles avec l'histoire romaine, puisque son intérêt porte sur les perspectives philosophiques et religieuses. L'Essai montre à quel point l'Église a manqué aux leçons de l'Évangile et laisse aujourd'hui l'homme désemparé dans un univers qui socialement s'écroule. Quoique l'auteur veuille se tenir au-delà des partis, le livre nous apporte les passions d'un malheureux nourri de Rousseau, qui connaît l'isolement, le doute, et ne trouve comme remède à l'angoisse et au mépris qu'un « nocturne » dans le Nouveau Monde. Dans un décor d'opéra où tout est illusion, métamorphose et destruction, l'immensité du ciel n'est peuplée que de la lumière de la lune, et la seule hospitalité qui vous accueille émane d'une famille sauvage.

L'écrivain, déiste à la façon du vicaire savoyard, avait interrogé en vain les religions de l'histoire sur le destin de l'homme. S'il conclut à la mort du dieu chrétien, à la vanité de toute solution religieuse, il se proposera moins dans le Génie de prouver Dieu par les merveilles de la nature que de rechercher un fondement artistique au divin et de retrouver le sacré par l'intermédiaire de l'esprit créateur. Beaucoup plus tard, Malraux nous enseignera que la pérennité de l'art repose sur la transformation des formes, et Chateaubriand est déjà tout près de Malraux. Pour lui, déjà, la littérature et l'art chrétiens ne sont que la littérature et l'art païens repensés, transformés. Les temples de l'Acropole et les tragédies d'Euripide nous parlent à travers les cathédrales et les tragédies de Racine un langage chrétien et neuf que nous avons conquis sur le paganisme et qui le perfectionne. Les parallèles entre les Anciens et les Modernes, ou plutôt ces dialogues entre Racine et Euripide ou Homère par l'intermédiaire d'Andromaque et de Phèdre, une Phèdre jadis païenne, désormais « pécheresse tombée vivante dans les mains de Dieu », manifestent les progrès de la sensibilité et rattachent habilement la religion à l'esprit de l'Encyclopédie. Ainsi le critique peut étendre le domaine de l'art jusqu'au merveilleux chrétien. L'Enfer, le Paradis perdu, la Jérusalem délivrée prennent place parmi les chefs-d'œuvre épiques qui ne se limitent plus à l'Iliade et à l'Énéide. Par ailleurs, en renonçant au formalisme et à l'académisme, en fondant le beau non sur l'application d'une technique mais sur l'original et le neuf, Chateaubriand prépare les voies fécondes et scandaleuses non seulement aux critiques, mais aux artistes pour qui le péché et le difforme seront matière d'inspiration. Par le christianisme s'explique ce vague des passions qui pourrit l'âme moderne, auquel un chapitre entier est consacré, cette mélancolie de René qui deviendra sans peine, pour la génération de Baudelaire, la modernité et le goût du bizarre. Nous voilà loin de la foi traditionnelle ! Puisque les preuves de la religion reposent sur son utilité pour les hommes, la divinité du Christ garantira moins son authenticité que ne le feront les apports esthétiques et sociaux. La vérité de l'Église se justifie par les routes qu'elle fait construire, les écoles où elle enseigne, les terres qu'elle a défrichées, les hôpitaux où elle soigne les corps, les œuvres d'art qu'elle inspire. En fournissant un ferment à la société, l'Église apporte un remède aux souffrances de l'âme. Elle lui permet d'échapper à l'ennui, à la solitude, aux funestes rêveries, en un mot, à l'impossibilité d'être. René, en qui le jeune aristocrate a mis en partie ses souvenirs et ses amertumes de l'heure, n'est pas seulement le héros d'une caste qui assiste à la ruine de ses privilèges et au déplacement des fortunes ; le P. Souël enseigne à cet infortuné le moyen de dominer le mal qu'inflige le siècle en s'intégrant par le christianisme dans un ordre véritablement révolutionnaire, nullement bourgeois, qui repose sur l'action bienfaisante et le travail, et non sur l'argent. Chateaubriand a eu le mérite de sentir le premier, au début du siècle, que les problèmes religieux sont en fait historiques, économiques et sociaux.

Le diplomate déçu

Une telle conception ne pouvait qu'être agréable à l'ancien jacobin Bonaparte. Aussi le Génie du christianisme était-il très légitimement offert « à cet homme puissant qui nous a retirés de l'abîme », comme il est dit dans la préface. Chateaubriand, revenu en France avec un faux passeport, sous un faux nom, sous une fausse nationalité (comme ces masques devaient lui plaire !), s'agrège vite à la petite société de Mme de Beaumont, dans laquelle il retrouve Fontanes, Joubert, Pasquier, Mme de Vintimille, Molé, Guéneau de Mussy, Chênedollé, qui avait déjà en chantier son poème le Génie de l'homme. Milieu délicat et fraternel, un peu puéril puisque Mme de Beaumont y est « l'Hirondelle », Fontanes, à cause de sa taille petite et trapue, « le Sanglier », Chênedollé, « le Corbeau ». Chacun d'eux l'aidera selon ses possibilités à asseoir sa réputation. Le plus efficace sera sans aucun doute Louis de Fontanes (1757-1821). Il prépare l'avenir de son ami en l'introduisant auprès de Lucien Bonaparte et d'Elisa Bacciochi, sœur de celui-ci. Il s'agit avant tout de le faire radier de la liste des émigrés et de lui procurer un emploi. En récompense de son ouvrage sur la religion, Chateaubriand espère du Premier consul l'ambassade auprès du Saint-Siège, qui vient d'être rétablie. Il devra se contenter d'un poste de secrétaire, et son expérience romaine sera malheureuse. Très vite, les relations se tendront avec son ambassadeur, le cardinal Fesch, dont Bonaparte est le neveu. On l'occupe à des besognes qu'il juge subalternes. Malgré leur libéralisme et leur indulgence, les milieux romains seront surpris par ce diplomate qui a oublié sa femme en France et que sa maîtresse, Pauline de Beaumont, vient rejoindre à Rome. Tuberculeuse, celle-ci arrive juste à temps pour mourir. Poète de la mort et des monuments, il organise de grandioses funérailles aux flambeaux, fait édifier à sa mémoire un tombeau dans l'église Saint-Louis-des-Français, puis part visiter l'Italie. Il avait écrit de Turin, Milan et Rome ses impressions de voyage à ses amis les plus chers, Joubert et Fontanes. Ces lettres d'Italie, composées pour la publication selon la mode du xviiie s., jointes à d'autres souvenirs italiens, formeront le Voyage en Italie, qu'il prévoit dès ce moment, mais qu'il organisera seulement pour l'édition des Œuvres complètes en 1827. Poème nostalgique où son âme apparaît telle qu'elle était au lendemain de la mort de la femme aimée : les paysages ne se révèlent que dans l'absence, l'effilochement, les nocturnes ; la vie ne reprend sa consistance que dans les ruines, les cimetières et ces cimetières de l'art que sont les musées. Ici comme dans presque tout ce qu'il écrit, le passé déborde sur le présent, le transforme en lui imposant la marque déjà proustienne du temps.

Revenu à Paris, il ne partira pas pour Sion, capitale du Valais, où il avait été nommé chargé d'affaires. Il envoie sa démission à Talleyrand, ministre des Affaires extérieures, prenant pour prétexte la santé de sa femme. Il ajoutera plus tard comme véritable motif l'exécution du duc d'Enghien. Cette raison a son prix et il n'y a pas lieu de la mettre en doute comme on l'a fait. Mais il convient plus particulièrement de faire sa part à l'ambition déçue : un poste diplomatique où il n'aurait même pas un secrétaire à son service, dans une minuscule république perdue dans les montagnes, qui devait sa naissance toute récente au seul désir du Premier consul de protéger la route du Saint-Bernard, lui paraissait mésestimer ses mérites.

Un « itinéraire » ambigu

Il va donc devenir un opposant de l'Empire, non pas toutefois le farouche adversaire qu'il nous présente dans les Mémoires d'outre-tombe. Il restera toujours fasciné par l'étonnante figure de l'Empereur, qu'au fond il eût aimé servir, au service duquel se rangeront du reste tous les fidèles de la société de Mme de Beaumont. Pour remplir son inactivité, il se réfugie dans sa vocation d'écrivain et de voyageur. Il continue le roman qu'il avait entrepris à Rome à la fin de son séjour sous le nom des Martyrs de Dioclétien. Mais de même qu'en Amérique il était allé chercher des images, il va entreprendre un voyage en Orient pour rapporter les couleurs de la Grèce et de la Judée. Toutefois, les raisons d'agir chez lui ne sont jamais simples. S'adaptant mal à la froide intimité d'une femme sèche et vertueuse, à l'atmosphère confinée du despotisme impérial, il éprouve le besoin de s'évader pour un temps hors de France. Très pieuse, Mme de Chateaubriand eût souhaité le suivre au tombeau du Sauveur ; mais son mari acceptera sa compagnie seulement jusqu'à Venise. Ne croyons pas qu'il parte comme un proscrit : muni des recommandations de Talleyrand pour nos consuls des Échelles, pour le général Sébastiani, notre ambassadeur à Constantinople et parent de l'Empereur, s'il n'est pas reçu tout à fait comme un personnage officiel, il l'est du moins avec respect, comme un écrivain illustre chargé, selon le langage d'aujourd'hui, de s'informer sur la position de la France dans le Proche-Orient. L'auteur du Génie, par ailleurs, ne se devait-il pas d'accomplir le pèlerinage de Jérusalem ? Il convient d'ajouter une raison secrète, toute romantique ou romanesque, et que Sainte-Beuve le premier nous a révélée. Il était épris à cette heure de Natalie de Noailles, qui avait succédé dans son cœur à Mme de Custine. Or, il était convenu qu'au retour d'Orient ils se retrouveraient en Espagne, à Grenade. Le voyageur traversera donc le Péloponnèse, visitera la Palestine, sera immobilisé près d'un mois en Égypte, après cinquante-six jours de traversée arrivera à Tunis, où il fera malgré lui une escale interminable ; il connaîtra les incertitudes, les charmes de la navigation à voile, les tempêtes, les mauvaises odeurs, les difficultés pour un Français de trouver un embarquement sur une mer dominée par la marine anglaise. Tant d'obstacles feront qu'il arrivera avec trois mois de retard au rendez-vous espagnol, quand on désespérait de le voir. Voyage au plus haut point profitable aux critiques d'abord, qui s'interrogent sur le point de savoir si les amants se retrouvèrent réellement à Grenade ; à l'écrivain surtout, qui rapportera non seulement l'Itinéraire de Paris à Jérusalem, mais la partie orientale des Martyrs, les paysages grecs, le séjour de Cymodocée en Palestine, le passage d'Eudore en Égypte, sans parler des Aventures du dernier Abencérage.

L'Itinéraire est naturellement le récit d'un voyageur lettré qui est aussi un pèlerin et même en quelque sorte le dernier des croisés. Livre de descriptions, d'anecdotes, d'aventures plus ou moins cocasses où l'humour éclate ; livre de choses vues et vécues, arrangées quelquefois, qui font le plus amusant reportage sur la Grèce et sur le monde musulman au début du xixe s. C'est en économiste, en sociologue, en antiquaire aussi, selon la bonne tradition, que Chateaubriand voyage. Il constate les effets dévastateurs de l'islam sur des pays jadis fertiles et libres, sur l'art grec, que les Turcs méprisent. En révélant le martyre et l'esclavage de la Grèce aux contemporains, l'Itinéraire prépare les mouvements philhellènes. Il met en même temps à la mode l'Orient littéraire ; car Nerval, Lamartine, le jeune Hugo des Orientales et Barrès après lord Byron seront les débiteurs de Chateaubriand. Les châteaux des royaumes francs, les monastères des moines chevaliers manifestent, sur la terre où naquit la pensée occidentale, la permanence spirituelle d'une France chrétienne, celle des croisés, dont les soldats de la campagne d'Égypte furent les successeurs. Car l'ombre de Bonaparte accompagne ses pas. Archéologue, il retrouve ou croit du moins retrouver au passage l'emplacement de Sparte, le tombeau de Clytemnestre, les anciens fleuves, les villes détruites par le feu du ciel. Il déchiffre à Alexandrie l'inscription gravée au pied de la colonne dite de « Pompée ». Son érudition sans doute est lourde, à son habitude souvent de seconde main ; il utilise à l'excès, parfois à contresens ou même à contre-courant, les itinéraires de ses prédécesseurs. Qu'importent ces inexactitudes, puisqu'il est venu visiter surtout les villes mortes et les Grecs qui sont morts ! En effet, le paysage ne présente à ses yeux d'autre intérêt que de contenir le spectacle passé : la flotte grecque sort toujours du Pirée pour combattre l'ennemi ou se rendre à Délos. Dans le théâtre d'Athènes, éprouvant les émotions du peuple hellène, le pèlerin déclame Sophocle ; Athalie, dans la vallée de Josaphat ; il relit le Tasse aux endroits mêmes des combats, découvrant bien avant Barrès les lieux où souffle l'esprit et les décors qui nourrissent et justifient les lectures.

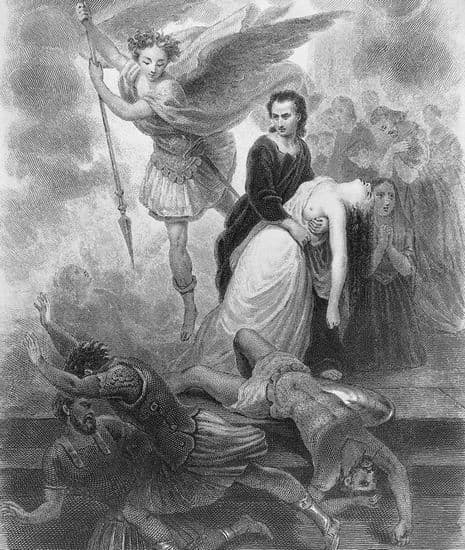

Comme le Génie du christianisme imposait à son auteur la tâche de prouver par un exemple la supériorité de l'épopée chrétienne sur l'épopée païenne, il décide de transformer le roman commencé à Rome en insérant dans la trame romanesque quelques chants dont les événements ont pour cadre le ciel et l'enfer. Ainsi, l'œuvre change de perspective ; elle ne racontera plus seulement les amours d'un jeune chrétien, officier dans l'armée de Dioclétien, avec la druidesse Velléda et avec la dernière descendante d'Homère, Cymodocée, mais le combat du vrai Dieu contre les puissances du Mal. Comme l'indique le sous-titre, les Martyrs célébreront « le triomphe de la religion chrétienne ». Pour son enfer et son paradis, Chateaubriand s'inspire des maîtres consacrés : le Tasse, Dante, naturellement Milton. Si le ciel reste assez fade, l'enfer n'est pas sans beauté. Le palais de Satan, isolé et sauvage comme le château de Combourg, l'assemblée des démons entonnant la Marseillaise, rappelant par son tumulte les clubs révolutionnaires, présentent d'intéressants spécimens d'art baroque, un mélange de volupté et de souffrance, une surcharge sadienne qui annonce le dixième chant de la Chute d'un ange et les Fleurs du mal.

En dehors de leur valeur comme tentative d'art, les Martyrs se rattachent au Génie par leur intérêt sociologique. Le repas dans la pieuse famille de Lasthénès, père d'Eudore, où les esclaves mangent à la table du maître, font avec lui la prière ; la tendresse d'Eudore pour Cymodocée, opposée à l'érotisme qui embrase un instant Eudore et Velléda, montrent quelle révolution le christianisme apporte dans les mœurs et les sentiments. Car cette épopée est paradoxalement la première de ces études de mœurs dont le xixe s. sera friand. Sans doute l'œuvre n'est-elle pas d'une facture neuve : dans tous les domaines, Chateaubriand prolonge les genres beaucoup plus qu'il n'innove. Ainsi, les Martyrs empruntent leurs structures aux épopées chrétiennes en prose du xviiie s., et plus justement encore aux romans héroïques et galants du xviie s., pourvus de leur propre langage, que l'on appelait d'ailleurs déjà des poèmes en prose. Selon l'écrivain, sa mère savait le Grand Cyrus par cœur ; mais c'est à l'Astrée et, mieux, à des romans comme le Faramond de La Calprenède qu'ils font penser. C'est par leur intermédiaire, par cette voie oblique seulement, qu'il convient de les rattacher à l'Énéide et à l'Odyssée.

Les intentions géographiques sont une loi de ce genre romanesque, et les Martyrs se présentent en effet comme un roman du voyage. Les aventures d'Eudore le conduisent non seulement en Italie et en Grèce, mais également en Germanie, dans les provinces bataves et plus particulièrement en Bretagne. C'est précisément dans un château qui ressemble à s'y méprendre à celui de Combourg qu'Eudore a établi son quartier général et que Velléda vient le rejoindre. De même, le Faramond se passait en grande partie au-delà du Rhin, et l'amour unissait parfois Romains et femmes barbares. Ces romans du xviie s. manifestent une inspiration nationale si forte qu'on peut parler de gallicanisme littéraire. L'Astrée se passait dans la Gaule du ve s., où subsistaient les druides ; le Grand Cyrus nous raconte la fondation de Marseille par le prince de Phocée, et Madeleine de Scudéry fait preuve, comme Honoré d'Urfé, d'une connaissance de la religion et des coutumes celtiques à peine moins précise que celle de Chateaubriand. Ajoutons enfin que, si les dernières années du xviiie s. découvrent Homère, elles découvrent également Ossian.

Par cette reconstitution du passé, Chateaubriand est historien et prépare chez nous l'influence de Walter Scott. Augustin Thierry l'avoue pour son maître : dans la préface aux Études historiques, il ne cache pas l'impression dominante que fit sur lui le bardit des Francs. C'est chez les historiens que Chateaubriand puise sa documentation : l'Histoire de France de Mézeray, l'Histoire ecclésiastique et les Mœurs des chrétiens de Fleury, les Mémoires pour l'histoire ecclésiastique de Tillemont, l'Histoire des Celtes de Pelloutier, l'Histoire ancienne de Rollin en forment l'essentiel. Parfois, il emprunte des paragraphes, des phrases. La célèbre procession des druides est copiée audacieusement dans une dissertation de son compatriote Duclos. Cette méthode de travail, du reste, n'est pas propre aux Martyrs. L'écrivain procédait ainsi déjà pour l'Essai et le Génie du christianisme. Il reprend plus volontiers que les originaux les indications et les notes des auteurs qu'il a consultés. Lorsqu'il nous renvoie à Pline, Eusèbe ou Tertullien, ou encore à Strabon, entendons qu'il les connaît à travers les références données par Rollin, Fleury ou Malte-Brun. Ne parlons pas de plagiat, car l'enchanteur amalgame ces emprunts dans un style, une manière de raconter et d'évoquer qui n'appartiennent qu'à son génie. On peut faire le compte de ses dettes à propos de Velléda, qui doit beaucoup à la Camille de Virgile, à l'Armide du Tasse, beaucoup également à Natalie de Noailles ; ses gestes, ses croyances lui sont imposés par les bons celtisants ; il n'empêche qu'elle reste un personnage unique, une inoubliable chouanne du iiie s., amoureuse du général ennemi, victime comme Atala de sa passion et des interdits religieux. Il est vrai que parfois l'auteur paie tribut à son siècle et que les Martyrs reprennent souvent les thèmes les plus habituels du roman noir, tels que les tentatives de viol sur la victime innocente. Hiéroclès, gouverneur d'Achaïe, est un traître parfaitement réussi, comme l'était déjà l'Onduré des Natchez.

Malgré les intentions pieuses du poème, l'Église se montra réticente envers des chrétiens trop complaisants à leurs faiblesses ; pour cet Eudore, en particulier, à qui le romancier avait confié le soin de confesser ses propres aventures. Sainte-Beuve avait déjà remarqué que le jeune Grec ressemblait au soldat de l'armée des Princes et que ses mélancolies étaient celles de René. La police impériale fut plus indulgente que l'Église. Il est vrai que, par l'intermédiaire de Mme de Custine, l'auteur avait pu approcher Fouché. Mais rien dans les Martyrs ne pouvait déplaire gravement à Napoléon. Dioclétien y est présenté comme un empereur sage, indulgent ; les chrétiens se conduisent en sujets fidèles, en soldats courageux. Seul Fouché peut-être aurait pu prendre ombrage s'il se fût reconnu dans Hiéroclès. Quant à l'Institut, peuplé d'idéologues antireligieux, il ne pouvait trouver agréable un ouvrage consacré au triomphe de la religion. Il refusa donc, malgré le désir de Napoléon, de décerner un des prix décennaux au Génie du christianisme, et l'écrivain ne fut élu au fauteuil de M.-J. Chénier que de fort mauvaise grâce, par ordre, à une seule voix de majorité.

On ne saurait donc parler de guerre ouverte contre le régime ni de rupture définitive, mais plutôt de conflits passagers. Un premier incident sérieux s'était produit dès le retour d'Orient : dans le Mercure de France, qu'il avait racheté à Fontanes, Chateaubriand avait publié un article sur le Voyage de l'Espagne d'Alexandre de Laborde, où un paragraphe suggérait un rapprochement entre l'Empereur et Néron, « le tyran déifié ». Puis son cousin Armand de Chateaubriand, en faveur duquel il était inutilement intervenu, fut exécuté comme agent des Princes. Enfin la troisième cause d'opposition fut son discours de réception à l'Académie, qu'il refusa de modifier. Dès lors, on le surveille quelque peu. Pécuniairement, sa situation est mauvaise. Sans doute il a gagné de grosses sommes, mais par nature il est fastueux. Il vit désormais comme un exilé de l'intérieur dans sa retraite de la Vallée-aux-Loups, occupé de sa passion orageuse pour l'extravagante Natalie de Noailles. Il revit l'aventure espagnole en composant les Aventures du dernier Abencérage, qui ne sont sans doute pas son œuvre la plus originale, mais pour lesquelles il éprouvera toujours un attachement égal à celui qu'il porte aux Natchez. Le sujet en est tiré de l'Histoire des guerres civiles de Grenade, écrite par Pérez de Hita, où est racontée la rivalité de deux familles musulmanes de Grenade, les Zégris et les Abencérages. Le dernier Abencérage, Aben-Hamet, revenu en pèlerinage, tombe amoureux d'une jeune Espagnole, Blanca, descendante du Cid Campeador, en compagnie de laquelle il visitera le palais de l'Alhambra, où ses ancêtres furent massacrés. Celle-ci ressemble comme une sœur à Natalie de Noailles, dont elle a la grâce et le goût pour les danses et les costumes espagnols. Une fois encore, Chateaubriand reprend un genre à forme fixe : la nouvelle de type hispano-mauresque, variante du roman héroïco-galant dont Zayde, de Mme de La Fayette, avait fourni déjà un fort bon exemple. Mais le genre troubadour est à la mode sous l'Empire. Pour écrire le Génie du christianisme, Chateaubriand avait lu Lacurne de Sainte-Palaye : ainsi se justifient la présence du chevalier français Lautrec, l'adoubement d'Aben-Hamet par ce dernier et l'inévitable scène de tournoi. Tout cela dans un climat héroïque et généreux, un langage volontiers archaïque. À travers cette atmosphère galante, la religion une fois encore impose ses contraintes. La pureté et l'estime de soi ne se gardent pas sans souffrance, et si Blanca, trop chrétienne et trop espagnole pour épouser un mahométan, ne meurt pas comme Atala, son existence n'aura pas plus de sens que la mort. Gardée longtemps secrète, lue cérémonieusement dans les salons choisis, avec beaucoup d'émotion et des larmes calculées, remise en gage aux éditeurs parfois et bientôt reprise, cette œuvre aimée, confession d'un instant de folie et d'amour, ne sera publiée que beaucoup plus tard dans l'édition des Œuvres complètes. Elle y trouve place en même temps que la tragédie avec chœurs de Moïse, commencée à la même époque, au printemps de 1811, où le poète oppose les fables voluptueuses des Amalécites à la sévère religion des Hébreux. La représentation en sera tentée deux fois en 1824, à Versailles, puis sur la scène de l'Odéon ; mais bien que la musique en ait été confiée à Halévy et que les intimes et l'auteur lui-même, alors à Rome, aient mis tout en œuvre pour un succès, l'échec sera complet.

Le politique

La chute de l'Empire va donner un cours tout différent à l'existence de Chateaubriand. Le 12 avril 1814, il fait partie de la troupe qui accueille le comte d'Artois. L'homme politique va désormais remplacer l'homme de lettres. Des pamphlets, à commencer par le fameux De Buonaparte et des Bourbons, qui seront plus efficaces qu'une armée, au dire de Louis XVIII ; un ensemble de brochures, de discours témoigneront de son engagement et de sa loyauté, de sa maîtrise dans l'invective. Toutefois, la monarchie restaurée lui tient rigueur de ses hésitations passées. Elle craint également ses audaces, car aux yeux de l'écrivain la Révolution restera toujours un fait qu'il serait dangereux d'oublier. Légitimiste, Chateaubriand ne sera jamais un conservateur. Il ne fait pas partie de la commission chargée de préparer la Charte, il ne figure pas dans la liste des pairs. Toutefois, grâce à l'intervention de Mme de Duras, il sera nommé ministre en Suède, exil doré qu'il dédaigne. Dès lors commence à se tisser, avec la complicité de son vieil ami Bertin, directeur du Journal des débats, la légende, qui s'épanouira dans les Mémoires d'outre-tombe, de l'opposant irréductible à l'usurpateur, au despote, à l'étranger, comme il appelle celui que dans le fond il admire. En mars 1815, il suit le roi à Grand, ce qui assure son crédit. Ministre de l'Intérieur par intérim dans le gouvernement de l'exil, il présente en cette qualité, le 12 mai, un rapport sur l'État de la France, qui sera publié dans le Moniteur de Gand avant de trouver place dans ses Œuvres complètes. À la seconde Restauration, il est nommé ministre d'État sans portefeuille et pair de France. Le voilà en place ! Pour les élections qui aboutiront à la Chambre introuvable, il préside le collège électoral à Orléans. On lui propose encore, sur les instances de Mme de Duras, le ministère de l'Instruction publique, qu'il refuse. Pour l'instant, les faveurs s'arrêtent là. Cependant, il demeure actif à la Chambre des pairs, prononce des discours en faveur du clergé, contre les pirateries des Barbaresques. Il vote dans les rangs des ultras les lois d'exception, se prononce pour la condamnation à mort du maréchal Ney. Mais il commet la maladresse de publier le 16 septembre 1816 sa brochure De la monarchie selon la Charte, où il critique dans un post-scriptum la politique de Louis XVIII. La conséquence ne se fait pas attendre, puisque quatre jours plus tard il perd son portefeuille de ministre d'État. Le voilà réduit aux 12 000 francs de son traitement de pair. Il doit mettre en vente sa maison de la Vallée-aux-Loups, qui d'ailleurs est hypothéquée et ne lui laissera aucun bénéfice ; il vend aux enchères sa bibliothèque. Il séjourne dans les châteaux amis, écrit quelques articles et surtout rédige les livres des Mémoires se rapportant à son adolescence. Comme il ne peut rester dans l'inaction, pour faire pièce au radicalisme de la Minerve il fonde le Conservateur, organe des légitimistes qui acceptent les libertés garanties par la Charte, en particulier la liberté de la presse. Il enrôle dans la rédaction des noms illustres : Villèle, Bonald, La Mennais, Vitrolles, Corbière.

À cette époque, la cinquantaine venue, une tendre amitié va l'unir à Mme Récamier. En octobre 1818, les amants se cachent dans une merveilleuse retraite à Chantilly et désormais seront inséparables. Juliette, certes, n'enchaînera jamais complètement René. Elle souffrira de ses infidélités, s'enfuira même en Italie par excès de souffrance jalouse, mais organisera à l'Abbaye-au-Bois, où elle se retire ruinée à l'automne 1819, cet entourage d'admiration dont l'Enchanteur aura besoin jusqu'à la fin de son existence.

Cependant, il lui reste à goûter les heures les plus glorieuses de sa carrière. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin, fastueux ambassadeur à Londres, représentant de la France au congrès de Vérone ; à son retour, il est nommé ministre des Affaires étrangères à la place de M. de Montmorency, que Villèle trouvait trop engagé du côté de la Sainte-Alliance. Tandis qu'il connaît les emportements de la passion, en particulier avec Cordelia de Castellane, il tente d'accomplir ses grands rêves politiques, sa guerre d'Espagne d'abord, dont le but sera, sous prétexte de défendre Ferdinand VII prisonnier des Cortes, de rendre à la France le prestige de la victoire dans le pays précisément où les armées de Napoléon avaient été vaincues. Le grand triomphe sera la prise de Trocadero le 31 août 1823, dont il avertit aussitôt son ami Metternich. En même temps, il songe, malgré Canning et les banquiers anglais, à installer dans les colonies espagnoles en révolte des monarchies constitutionnelles au profit des Bourbons. Ainsi se prolonge le rêve de René : redonner quelque place à notre pays sur le continent dont il a été chassé. Chimère plutôt que rêve d'ailleurs, dont il explique l'essentiel dans sa conclusion du Voyage en Amérique et dans le Congrès de Vérone ; car les colonies libérées s'orientaient vers des formes républicaines de gouvernement. D'ailleurs, le temps allait lui manquer pour achever son dessein ; le jour de la Pentecôte, il était destitué brutalement pour avoir refusé, nous dit-il, de défendre un projet de conversion des rentes élaboré par Villèle et le banquier Rothschild. En fait, son libéralisme inquiétait.

La mort de Louis XVIII et l'avènement de Charles X ne changeront guère sa situation. Il prépare son édition des Œuvres complètes pour l'éditeur Ladvocat, prend position, après son renvoi, contre la politique de Villèle, obtient enfin, après la chute de ce dernier, à défaut du ministère des Affaires étrangères, cette ambassade de Rome qui réalisait la grande ambition de sa vie. Pour la première fois, Mme de Chateaubriand l'accompagne dans une fonction officielle. À Rome, installé au palais Simonetti, ambassadeur et doyen du corps diplomatique, il ne déploie pas moins de faste et d'activité qu'à Londres. La mort du pape Léon XII et le choix de son successeur, son action sur le conclave seront la grande affaire de sa mission. Avec Pie VIII, il aura « son » pape, comme avec l'Espagne il avait eu « sa » guerre. Pour le reste, il s'occupe à des travaux d'histoire, à ses Mémoires, et ce poète des tombeaux élève, sur les conseils de Mme Récamier, pour marquer son passage, un monument au Poussin. Il entreprend, selon la mode, des fouilles aux environs de Rome et reçoit la visite d'une jeune personne de vingt-huit ans éprise de littérature, Hortense Allart, sur la recommandation d'une ancienne merveilleuse, Mme Hamelin, qu'il avait fort fréquentée. Saveur des contrastes et prétexte à des lettres enflammées dont la dame ne faisait pas mystère, puisque Sainte-Beuve nous les a communiquées ! Mais la période de gloire touche à sa fin. Lorsque Charles X remplace Martignac par le prince de Polignac, qui forme un ministère ultra, Chateaubriand, qui se trouve alors aux eaux à Cauterets, revient d'urgence à Paris, envoie sa démission. Il refuse, malgré les avances qui lui sont faites, de servir Louis-Philippe ; renonce avec éclat, dans un très beau discours, à la dignité de pair, à la pension qui y est attachée, et s'installe courageusement, à soixante-deux ans, après tant de gloire et d'honneurs, dans la vie relativement obscure et désargentée de la vieillesse. La vieillesse non point tout à fait encore : à Cauterets, il a rencontré la jeune « Occitanienne » Léontine de Villeneuve, à laquelle il adresse des pages brûlantes dont l'écho se retrouve dans cet étonnant fragment de René vieux publié par V. Giraud, puis par J. Pommier, sous le titre d'Amour et vieillesse ou de Confession délirante. Amour, cruauté, soif du néant y prolongent, comme nous l'avons indiqué, les thèmes sadiens de la lettre à Céluta. Sur la route de Cauterets, à Étampes, il avait donné à Hortense Allart une nuit dont elle nous à confié les enchantements, et la jeune femme lui permettra longtemps encore de fraîches escapades dans les guinguettes de banlieue où l'on boit le vin blanc, où elle chante pour cet étrange légitimiste les chansons de Béranger.

Bien qu'il ne croie plus à la monarchie et que les Bourbons l'aient déçu, quoiqu'il soit lié avec des libéraux et des réfractaires qui ont pour noms Béranger, La Mennais, A. Carrel, dont il fera entretenir la tombe, il reste fidèle à la branche aînée et au drapeau blanc, simplement par goût du passé. Mais dans tout homme d'opposition existe au plus beau sens du terme un aventurier. La duchesse de Berry, mère d'Henri V, « son » roi, l'ayant nommé membre de son gouvernement provisoire, il avait habilement décliné cet honneur. Cependant, lorsqu'elle se lance dans son équipée vendéenne, il prend son parti, est compromis, arrêté, puis relâché. Des poursuites seront engagées contre lui à propos de son Mémoire sur la captivité de la duchesse de Berry. Acquitté, il est acclamé par la foule et félicité par le parti royaliste.

Puis un long voyage à travers l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Bohême le conduit auprès du vieux roi en exil à Hradčany le château, près de Prague, plaider sans succès la cause de la princesse malheureuse et imprudente, coupable d'avoir épousé secrètement le comte Lucchesi-Palli, dont à cette heure elle est enceinte. La conclusion sera, dix ans plus tard, l'invitation du comte de Chambord à venir lui rendre visite à Londres et l'accueil ému du jeune prétendant au vieux chevalier. Mais pour nous, beaucoup plus que les faits, subsistent les pages étonnantes de la Vie de Rancé et des Mémoires d'outre-tombe, où l'Enchanteur, avec les ressources de son ardente musique, évoque cet épisode de la fidélité.

L'histoire transfigurée

Car Chateaubriand a pénétré dans cet âge où le présent n'existe plus que comme prétexte au rêve et au souvenir, le plus sûr moyen d'échapper au temps. Le Congrès de Vérone, tranche séparée du poème des Mémoires d'outre-tombe, fut écrit presque quinze ans après les événements, un peu comme une explication que justifient des pièces d'archives. Jouant les coquetteries du je et du nous à travers l'histoire et sa propre histoire, l'homme politique y développe l'idée qu'il se fait de la France et de sa mission. L'histoire y est saisie comme un spectacle, une représentation où se succèdent des scènes, des expressions qui reviennent tout naturellement sous la plume de ce prestigieux metteur en scène.

Le brillant congrès fut en réalité un drame qui se termina par une danse macabre des principaux acteurs, accompagnée de la litanie lugubre de ces poursuiveurs de songe, vaniteux morts à jamais, inscrits dans le « livre du jour de colère ». Les événements d'Espagne se résument en deux regards échangés en 1807 à Aranjuez entre le roi Ferdinand et le pèlerin de Terre sainte. À travers l'œuvre entière de Chateaubriand, le regard tient une place considérable et permet à l'écrivain de prendre conscience, d'établir des relations affectives qui sont en fait des jugements. Qu'il s'agisse de Washington ou de Bonaparte, de Talleyrand ou de Fouché, le regard situe par rapport à l'autre ; parfois, il dégrade et aboutit, selon la distance qu'il établit, à la dérision. L'écriture prend alors la forme du pamphlet. Mais le plus souvent il s'arrête à mi-chemin, ne dépassant pas l'humour ou l'ironie. Le résultat est alors une caricature, sans que l'histoire y perde ses perspectives et ses rapports. Regardons, dans le Congrès de Vérone, Murat et Joseph Bonaparte échangeant leurs royaumes : « Bonaparte enfonce d'un coup de main ces coiffures sur le front des deux nouveaux rois, et ils s'en allèrent chacun de son côté, comme deux conscrits qui ont changé de schako par ordre du caporal d'équipement. »

À Vérone, Chateaubriand s'était lié d'amitié avec l'empereur Alexandre Ier, et le récit de leur promenade au soleil couchant sur les bords de l'Adige le conduit, en remontant d'événement en événement, à décrire le retour de l'Aigle, la bataille de Waterloo, la résistance de la Vieille Garde, immobile dans le débordement de fuyards, en des termes qui ne le cèdent en rien à la densité épique et visionnaire des Misérables : « Non loin d'eux, l'homme des batailles assis à l'écart écoute, l'œil fixe, le dernier coup de canon qu'il devait entendre de sa vie. » Près de celui qu'il appelle « le poète des batailles, captif de l'Océan et de la terreur du monde », les Bourbons font pauvre figure. Plus sûrement que la politique et les chamarrures, l'art et le génie savent triompher du néant. Les discours et les conversations des diplomates sont définitivement enfouis, mais peut-on « entendre jamais chanter l'alouette dans les champs de Vérone sans se rappeler Shakespeare ? Chacun de nous, en fouillant à diverses profondeurs dans sa mémoire, retrouve une autre couche de morts, d'autres sentiments éteints, d'autres chimères sans vie ». Le vers d'un poète remontant lentement à travers les couches de la mémoire, libéré par une sensation auditive, telle est la plus précieuse relique du congrès. N'est-ce pas la preuve que la plus authentique réalité du temps perdu, c'est pour un poète la poésie ?

La même année que le Congrès de Vérone paraissait l'Essai sur la littérature anglaise, accompagnant une traduction du Paradis perdu que l'auteur avait voulue aussi littérale que possible. C'est dire qu'il sera indispensable un jour de faire le point des connaissances de Chateaubriand en langue anglaise. Dans une certaine mesure, cette publication prolonge l'Essai sur les révolutions et le Génie du christianisme, poursuivant sur le plan littéraire le parallèle politique et religieux entre la France et l'Angleterre. Mais l'Essai sur la littérature anglaise marque également une prise de position critique. D'abord contre le matérialisme romantique des « Jeune France », contre « cette école animalisée et matérialisée » qui met en scène, à l'imitation de Notre-Dame de Paris, « les bancroches, les culs-de-jatte, les borgnes, les moricauds », se complaît dans « la présence des assassinats, des viols, des incestes ». Mais surtout, il propose une façon nouvelle d'examiner les œuvres où l'on note une parenté avec Sainte-Beuve. Chateaubriand, précisant une idée que nous trouvions dans le Génie du christianisme, où il montrait que tel épisode du Paradis perdu ne se comprend que par la connaissance du ménage de Milton, nous invite à ne pas séparer de l'œuvre la vie, « puissant moyen d'appréciation ». De même, l'Enfer de Dante ne s'explique que si l'on tient compte du bannissement qui frappa le poète. Il convient en même temps de faire la part de la mode et de l'époque. Une critique littéraire complète est nécessairement comparative : le goût, le style de Shakespeare appartiennent à son siècle et ne sont ni d'un homme ni d'un pays. Cela est si vrai que la recherche de néologismes l'apparente à Ronsard, que la métaphysique dont il est friand règne tout aussi largement chez Marguerite de Valois. Génies marqués par leur temps, mais qui marquent également leur génération et les générations à venir. Il existe en effet des génies mères « qui semblent avoir enfanté et allaité tous les autres », tels que Shakespeare, Dante en Italie, Rabelais en France.

La vie n'est que « resongée »

Ces deux ouvrages publiés, le désœuvrement, plus écrasant que l'ennui, gagne Chateaubriand. Il sera définitif lorsque, le 16 novembre 1841, il aura écrit la dernière ligne de ses Mémoires. À l'instigation de Mme de Chateaubriand et de Mme Récamier, l'abbé Séguin, son confesseur, lui suggère d'entreprendre, un peu par pénitence, l'histoire austère du terrible réformateur de la Trappe, l'abbé de Rancé. Il fera paradoxalement de cette pieuse biographie le plus voluptueux des ouvrages, précisément par l'appel des souvenirs qui s'attachent en grappes. Jamais biographe n'a été plus infidèle à la vérité tout en paraissant la suivre de près ; jamais imitateur n'a été plus personnel. Car il retient toujours l'anecdote la plus frappante, sinon la plus vraisemblable. Selon sa méthode habituelle de création, il emprunte des phrases à Le Nain, à Gervais ou Tillemont, pour les refondre et les récrire avec une géniale aisance. Le style mêle tous les tons, éclate en fulgurations, en images brisées en tous sens qui enchanteront André Breton et les surréalistes. Le temps et les distances sont abolis : Voltaire et Ninon voisinent avec Paul-Louis Courier ou Georges Sand. Par la plume de l'Enchanteur, les objets se métamorphosent sous nos yeux : les livres en basiliques, les monastères en palais enchantés, et les châteaux ont des chevelures de femmes. L'existence de l'auteur se mêle à celle de l'abbé, car bien avant que Paul Valéry ne le fasse pour Léonard de Vinci, il pratique le genre de la biographie lyrique par personnage interposé, infligeant à Rancé ses agitations et ses désirs. La biographie rejoint les Mémoires. Ses vrais Mémoires, les Mémoires de ma vie, devenus les Mémoires d'outre-tombe, avaient été commencés à la fin de son premier séjour à Rome, et le public les connaissait par les extraits qui en avaient été publiés. Ils ne sont pas exactement tels qu'il eût souhaité les écrire. Sans doute, l'artiste est là tout entier et jamais la musique de l'Enchanteur n'a été plus subtile, plus nuancée, plus suave ou plus grinçante. Le lyrisme s'y mêle aux morsures du polémiste. Peu importe qu'il déforme les événements pour aboutir à sa propre apologie ! Sans doute, bien des portraits y manquent, en particulier ceux des femmes aimées : Mme Récamier et Mme de Chateaubriand, les deux anges de sa fin, veillaient aux convenances. Placé dans sa chambre à coucher, le manuscrit des Mémoires attendra la mort du narrateur pour voir le jour dans la Presse, le journal d'Émile de Girardin, après des tractations assez sordides auxquelles d'ailleurs l'écrivain fut étranger.

La vieillesse était là maintenant, morose, désoccupée, dans l'appartement de la rue d'Enfer, à côté de l'infirmerie Marie-Thérèse qu'avait créée sa pieuse épouse pour recueillir les vieux prêtres et les dames de la société sans fortune, puis au rez-de-chaussée d'un hôtel de la rue du Bac donnant sur le jardin des Missions étrangères. Les rhumatismes l'empêchaient de marcher et les cures, seuls voyages que lui tolérait sa santé, n'allégeaient pas ses jambes. Son esprit s'embrumait. Mme de Chateaubriand mourra la première. Il ne sortait plus que pour se rendre à l'Abbaye-aux-Bois, auprès de son amie devenue aveugle. On l'y roulait, on le portait auprès de la cheminée parmi le groupe des fidèles : le doux et discret Ballanche, qui allait mourir peu de temps avant lui, J.-J. Ampère, M. de Montmorency, Charles Lenormant. Le prêtre qui l'assista dans ses derniers instants exigea de celui qui avait écrit le Génie du christianisme et avait été notre ambassadeur auprès du Saint-Siège la rétraction écrite de ses erreurs. Comme il mourut en été, peu de personnes suivirent son convoi à Paris. Victor Hugo a décrit, dans Choses vues, le cadavre étendu sur le petit lit en fer à rideaux blancs : « Sous le drap, on distinguait sa poitrine affaissée et étroite et ses jambes amaigries. » Comme il convient à un Breton dont la mer est la première et la plus tendre maîtresse, c'est auprès d'elle qu'il repose, selon son vœu, sur le rocher du Grand-Bé que la ville de Saint-Malo lui avait concédé pour tombeau.

À peine les yeux de l'Enchanteur s'étaient-ils fermés que Sainte-Beuve, à Liège, lui consacra le cours universitaire qui est l'origine du premier grand livre où son génie est analysé, disséqué, avec moins de malveillance d'ailleurs qu'on ne le dit. Sainte-Beuve, toutefois, déclarait qu'il ne subsisterait bientôt plus rien de Chateaubriand, si l'on excepte cette immense tour de René. En effet, René et Atala mis à part, auxquels il faut ajouter la Vie de Rancé et les Mémoires d'outre-tombe, on ne le lit guère aujourd'hui. Il est vrai que les Natchez, les Martyrs sont, en plus d'un aspect, marqués par leur époque, et que la plupart des discours ou des pamphlets sont des écrits de circonstance. Les ouvrages d'histoire, comme les Études historiques, commencées en 1811, sont restés à l'état d'ébauches.

Pour certains, Chateaubriand est l'objet d'une admiration fervente ; il a ses détracteurs farouches aussi. Il faut avouer qu'il porte aux excès, car rien n'est petit chez lui. Fastueux et besogneux, aimé ou amoureux de grandes dames, il le fut également de personnes plus humbles. Il recherchait les cordons, les uniformes de gala. On en souriait. Il était par ailleurs le plus simple, le plus limpide, le plus accueillant des mortels. Orgueilleux et timide, monarchiste et républicain, chrétien et sceptique en même temps, tour à tour pitoyable exilé et ministre superbe, il n'épuise ni les contrastes ni les contradictions, ni les masques ni les poses. Il reste surtout une âme trouble. Un fond lugubre l'habite. Il existe en lui un insatiable appel au néant, un goût de la destruction qui justifient dans son œuvre la présence du sadisme et font de lui le contemporain des époques désespérées. Ainsi s'expliquent cette beauté du sang et des supplices non seulement dans Atala, mais dans les Martyrs et dans les Natchez, et cette exaltante musique que les haches des bûcherons font au cœur de René dans la forêt de Combourg. Les révolutions lui apparaissent comme des époques privilégiées parce que la vie y est précaire. Le vrai temps de l'existence est pour lui dans la rêverie « qu'on situe entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore ».

L'Enchanteur, tel qu'en lui-même…

Le plus fastueux cortège accompagne ce solitaire. Laissons de côté les simples imitateurs comme le vicomte d'Arlincourt et même Anatole France, qui reprend pour l'infirmer le sujet d'Atala dans les Noces corinthiennes. Que de stylistes surtout et de peintres ! Flaubert lui doit le beau style coloré de Salammbô ; Emma et Rodolphe suivront à leur tour la course de la lune à travers le ciel de la campagne normande, et les brises embaumées du désert américain apportent à Emma « le vent frais » qu'elle aspire. À côté de Baudelaire, qui appréciait en lui le grand gentilhomme des décadences, il faut placer Barrès, que Chateaubriand- un de ses intercesseurs- initie au culte de la terre et des morts, et dont l'œuvre s'inscrit dans la même tradition, qu'il s'agisse du Voyage à Sparte, de la Colline inspirée ou de la Musulmane courageuse. Malraux reprend les résonances profondes de l'Enchanteur, qui aimait déjà ces chairs ensanglantées et ressentait au fond de son cœur cette angoisse, indispensable accompagnement de la vie. René savait que les civilisations sont mortelles et, bien avant Garine et Kyo, que l'action est notre seul divertissement à l'ennui. Mais l'art n'est-il pas la plus authentique raison de vivre, la seule éternité à notre mesure ? La grive de Montboissier ou un parfum d'héliotrope ressuscitent Combourg bien avant que la tasse de thé et la petite madeleine de tante Léonie ne fassent resurgir Combray. C'est, dit Proust, au chant de cette grive qu'est suspendue la plus belle partie des Mémoires d'outre-tombe, c'est-à-dire les souvenirs d'enfance et d'adolescence ; et surtout ces extraordinaires paysages bretons où la terre et l'eau se confondent, campagnes pélagiques déjà, qui l'apparentent à Rimbaud et à Elstir.

Cependant, ce maître consommé du verbe, ce prodigieux Orphée des Mémoires, selon le mot de Manuel de Dieguez, n'est pas seulement celui qui ressuscite la mort. Il est en même temps un perspicace observateur de son époque, dont il comprend, interprète les sentiments, les transformations. Plus complètement que Hugo, il est l'écho sonore de son siècle, dont il suit le mouvement. René vieilli constate que le mal du siècle est d'essence économique, car rien ne peut arrêter les méfaits sociaux du progrès, dont l'argent est le triste compagnon. L'argent détruit l'égalité, efface les sourires. L'Amérique actuelle, qu'il oppose à l'Amérique des Indiens ; l'Angleterre, où la fumée des forges obscurcit les cimetières de campagne, font regretter les paradis que nous avons perdus. Ce fait d'expérience, il le développe dans le Voyage en Amérique, dans la conclusion sur l'Essai sur la littérature anglaise, enfin dans les dernières pages des Mémoires d'outre-tombe. Une nouvelle hiérarchie sociale, incertaine, s'établit, fondée sur la fortune. Comment en effet persuader longtemps le pauvre qui travaille d'accepter sa misère ? Étrange légitimiste, dont Maurras fera le procès, qui parle un langage d'avenir : « Le salaire qui n'est que l'esclavage prolongé » sera fatalement et fort légitimement remplacé un jour par une « égalité établie entre le producteur et le consommateur ». Les patries, de même, touchent à leur fin : « […] l'unité des peuples » va remplacer « les préjugés nationaux ». Seule, la monarchie traditionnelle eût permis, en surmontant les contradictions de l'heure, la transformation et l'équilibre de la société française. Qu'attendre en effet d'une nation instable, en révolte depuis la Révolution ? La haine sociale poursuit son chemin : « Il ne sort pas aujourd'hui un enfant des entrailles de sa mère qui ne soit un ennemi de la vieille société. » Jeunesse sans énergie d'ailleurs, sans volonté, sans idéal, incapable de rien construire : « C'est, lisons-nous dans l'Essai sur la littérature anglaise, la grande et universelle maladie d'un monde qui se dissout. »

Tout n'est pas si définitivement noir cependant : à la fin de sa carrière comme au début, Chateaubriand place l'espoir de l'homme dans l'esprit du xviiie s. revivifié par le christianisme. Un monde nouveau doit naître qui apportera cette liberté progressive, fille des lumières, supérieure non seulement au despotisme des âges intermédiaires, mais également à la liberté de l'homme selon la nature. Langage d'un lecteur qui a pratiqué Raynal, Montesquieu, Rousseau, mais surtout langage du christianisme social : « Je vois les reflets d'une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil », constate-t-il avec mélancolie à la fin des Mémoires d'outre-tombe. Tel est finalement l'optimisme de ce monarchiste qui prévoit les républiques les plus audacieuses ; de ce chrétien qui se méfie de l'autel ; de cet homme que tout devait rattacher au passé, mais qui ne cessera de contester le présent dans le rêve d'un avenir où le règne effectif du Christ, effaçant les conséquences du premier péché, rendra dérisoire, une fois les révolutions accomplies, le mal de René.