concerto

Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire de la musique ».

Genre musical faisant dialoguer un soliste instrumental (plus rarement 2 ou 3) avec une formation instrumentale ou un orchestre, et les confrontant de manière à mettre en valeur l'expression et la virtuosité du ou des solistes, avec des épisodes en solo où ceux-ci font briller leurs ressources (notamment dans des « cadences » de style improvisé).

La plupart des grands concertos du répertoire, depuis le xviiie siècle, sont pour piano et orchestre, et, secondairement, pour violon et orchestre, mais on en trouve aussi pour violoncelle, flûte, hautbois, basson, cor, alto, contrebasse, harpe, claviers divers (clavecin, positif d'orgue), bref, pour tous les instruments, y compris la percussion (Milhaud), l'harmonica (Wiener), l'accordéon, le saxophone, le trombone, le tuba, etc.

Il existe aussi des « doubles concertos » (par exemple, pour violon et violoncelle, de Brahms), dits parfois « symphonies concertantes » (comme celle de Mozart, pour violon et alto) et des « triples concertos » (de Beethoven, pour piano, violon et violoncelle). Le concerto grosso, genre propre à l'époque baroque, faisait dialoguer avec le tutti instrumental, non un ou des solistes indépendants, mais un petit ensemble de solistes, ou « concertino », pris dans cet orchestre.

Genre plus ancien que la symphonie, au sens moderne, le concerto a beaucoup évolué dans sa forme, et c'est au xviiie siècle qu'il a trouvé sa coupe « classique » en 3 mouvements (vif-lent-vif, plan de l'ouverture à l'italienne) et la forme propre à chaque mouvement : forme sonate bithématique pour l'allegro initial, forme lied ternaire A B A, ou à variations pour le mouvement lent central ; et forme rondo (parfois rondo-sonate) ou « thème et variations », pour le dernier mouvement rapide.

Une brève histoire

Le nom de concerto s'est appliqué successivement à plusieurs genres. Primitivement, un « concerto » (du lat. concertare, « se concerter », « converser », et non pas seulement « lutter », « rivaliser ») est une pièce où des voix ou des instruments dialoguent et se confrontent ; bref une musique pour ensemble, puisque toute œuvre à plusieurs voix les fait se répondre, se combiner, converser. Le compositeur italien Gastoldi publie en 1581 des concerti musicali pour formation instrumentale ad libitum.

À la fin du xvie siècle, le concerto da chiesa (« concerto d'église ») est une pièce pour voix accompagnée, sur un texte religieux, pouvant utiliser le double chœur (Concerti a 6/16 voci, 1587, des frères Gabrieli, Concerti ecclesiastici, de Banchieri, 1595, et Viadana, 1602, 1607). Bach lui-même appelle parfois ses cantates des concertos.

Le concerto da camera (« concerto de chambre ») est l'équivalent profane du concerto d'église, dans un style plus léger. Alors que le concerto da chiesa est d'une écriture grave et souvent fuguée, le concerto da camera est souvent comme un madrigal accompagné d'instruments.

Au xviie siècle, les expressions sinfonia, canzone, concerto sont souvent équivalentes. C'est dans ce genre de pièce instrumentale que se serait développé, vers 1750, le principe d'une différenciation entre un petit effectif de solistes, le concertino, ou coro favorito, et le grand effectif, pleno choro, appelé aussi ripieno, concerto grosso ou tutti. Ainsi serait né le genre nommé, par extension, concerto grosso, pour grand ensemble et petit ensemble sorti de son sein, genre que l'on tend souvent à considérer comme une forme archaïque, encore peu différenciée, du concerto de soliste moderne : mais cette manière de comprendre les formes du passé par référence avec celles du présent, dont elles seraient l'esquisse grossière, mérite d'être reconsidérée.

Le concerto grosso a été inauguré sans doute par Stradella (Concertos de 1680), et continué par Corelli (12 Concertos grossos op. 6, 1714, dont le fameux Concerto pour la nuit de Noël), Georg Muffat (6 Concertos grossos, 1701) et Giuseppe Torelli (12 Concertos da camera, 1686, œuvres qui utilisent déjà la forme vif-lent-vif de l'ouverture italienne, alors que les autres peuvent en comporter 4 ou 5), et Pietro Locatelli (12 Concertos grossos, 1721). Les 6 Concerts brandebourgeois de Bach (1721) sont des concertos grossos. Déjà, en 1677, Bononcini propose un concerto grosso où le concertino est réduit à un violon solo, donc un concerto de soliste moderne.

Les premiers concertos grossos sont pour deux ensembles de cordes (ripieno et concertino), la section de solistes étant issue du tutti comme par « mitose » cellulaire, et, de la même façon, on tend à voir dans la mise en vedette d'un soliste, au sein du concertino, la deuxième étape d'une évolution biologique. L'étude de la genèse du concerto donne souvent lieu à ces interprétations « finalistes », qui présentent le concerto de soliste comme la forme achevée d'un processus de différenciation, à partir d'un chaos instrumental primitif. Il faut alors rappeler que le modèle du concerto de soliste était présent à l'état latent dans toute la musique vocale de monodie accompagnée (également dans la littérature d'orgue), et qu'il n'avait besoin que d'être transposé au domaine purement instrumental. On reparlera plus loin de ces origines vocales du concerto de solistes. Au reste, la généalogie du concerto, éminemment « impure », faite de croisements, est de celles qui peuvent embarrasser le musicologue, s'il y cherche une progression linéaire.

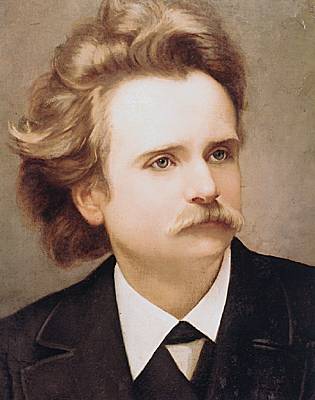

On constate donc un certain parallélisme dans la mise en vedette des chanteurs solistes (castrats et prime donne) et celle des solistes instrumentaux, avec le perfectionnement de la lutherie et de la technique d'exécution, au sein notamment de l'école italienne. Les œuvres de Tomaso Albinoni (36 concertos de violon à 5, concertos pour trompette, flûte, hautbois, etc.) et surtout d'Antonio Vivaldi (plus de 200 concertos pour violon, dont les Quatre Saisons, et un grand nombre d'autres 300 environ pour tous les autres instruments imaginables, sauf précisément le clavecin : 27 pour violoncelle, 20 pour hautbois, 39 pour basson, 15 pour flûte traversière, etc.) fixent la forme du concerto baroque en 3 mouvements vif-lent-vif, avec un certain type de dialogue entre le soliste et le tutti.

Comme la plupart des œuvres de l'époque, ces concertos sont publiés par séries, par livraisons, et ne prétendent pas être chacun une œuvre unique. Le canevas est presque toujours le même : un allegro à un thème, où le tutti répète une sorte de ritournelle, entre laquelle le soliste place ses interventions consistant souvent en traits de virtuosité sans identité thématique ; un mouvement lent et chantant directement inspiré de l'aria vocale ; un allegro à ritournelle d'une forme assez semblable à celle du premier mouvement. L'alternance entre solo et tutti est très serrée, surtout chez Vivaldi, mais pas aussi codifiée que dans le concerto classique.

En France, Michel Mascitti, Joseph Bodin de Boismortier (6 concertos pour flûte traversière), J. Aubert (6 concertos, 1734) et surtout Jean-Marie Leclair l'Aîné (6 concertos op. 7, 1737, 6 concertos op. 10, 1743) développent le genre, comme Telemann en Allemagne (plus de 100 concertos pour violon, viole, alto, flûte, hautbois, trompette, cor, etc.). Leclair aurait introduit dans l'allegro initial le principe du bithématisme (forme sonate à deux thèmes), qui devait donner naissance au moule du premier mouvement de concerto classique, mis au point et consolidé par Carl Philipp Emanuel Bach, Haydn et Mozart. Fait important : même si un Vivaldi, comme par jeu, se plaît à éprouver sur tous les instruments de son époque, de la mandoline à la viole d'amour, l'efficacité de la formule du concerto soliste, qu'il a su plus que tout autre rendre parlante, les deux cinquièmes de ses concertos publiés sont pour violon, c'est-à-dire pour un instrument issu de l'orchestre et qui peut à tout moment revenir s'y fondre.

En effet, la formation instrumentale utilisée pour la majorité des concertos emploie les seules cordes, plus un clavecin (ou un positif d'orgue) pour le continuo. Tout instrument autre que le violon, l'alto ou le violoncelle, incorporé dans le concerto, est donc ipso facto en position de soliste ce qui n'est plus le cas dans les premiers concertos pour violon de Mozart, dont l'orchestre comprend également les hautbois et les cors. Les flûtes, les trompettes et les timbales s'introduisent également dans l'orchestre du concerto à cette époque. C'est au milieu du xviiie siècle que le violon passe la main au clavier, et surtout au piano-forte, comme soliste de prédilection pour le concerto, tandis que l'orchestre d'accompagnement se fait plus important. Un des responsables de cette évolution a été Jean-Sébastien Bach, avec ses concertos pour un, deux, trois ou quatre claviers (écrits entre 1729 et 1736), qui seraient les premiers du genre, et qui sont pour la plupart des transcriptions de concertos pour violon de Vivaldi ou de lui-même. On pourrait penser que Bach, passant d'un instrument à l'autre, rénoverait complètement la formule : au contraire, admiratif du modèle italien (qu'il reprend aussi dans son Concerto italien, pour clavier, où l'instrument soliste fait les tutti et les solos à lui tout seul), il respecte ce moule, et s'il adapte, bien sûr, les traits violonistiques, il ne fait rien pour déguiser que le clavecin est ici un substitut du violon. Par ailleurs, le clavecin chez lui continue fidèlement de la main gauche sa fonction de continuo, tout en brillant à la main droite. Cela explique que le clavier des concertos de Bach, à part des moments de virtuosité localisés (cadence du 5e Concert brandebourgeois), est comme soudé à l'orchestre par sa main gauche, et, s'associant humblement aux tutti, n'a pas le statut de personnage autonome, maître d'œuvre, dramaturge, micro-orchestre, etc., qui est celui du piano dans les concertos de Mozart. Quant aux concertos pour orgue de Haendel, écrits pour servir d'introductions ou d'entractes à ses oratorios, ils mêlent dans un éclectisme très mondain les formes et les styles favoris à l'époque (styles français, italien, formes de suite, de passacaille) et ne cherchent pas à promouvoir un genre spécifique. Au reste, ce sont souvent des adaptations et des transcriptions de sonates ou d'autres œuvres.

On peut imaginer que c'est l'expérience des concertos pour clavier joués en famille qui a incité les fils de Jean-Sébastien Bach (Wilhelm Friedemann, 7 concertos pour clavier, Carl Philipp Emanuel, environ 50, Jean-Chrétien, 18) à en développer le genre mais on peut dire aussi qu'il s'agit d'une évolution générale, liée à l'apparition du piano-forte comme instrument expressif, et à ses progrès en nuances, en étendue, en puissance. Le xviiie siècle est l'âge d'or de l'innovation dans la lutherie des instruments à clavier, avec Cristofori, Silbermann, Stein. Désormais, le piano-forte peut se faire entendre par-dessus une masse instrumentale, et, avec l'allégement du continuo qu'il assure encore chez Mozart, il acquiert son autonomie, peut rentrer et sortir plus facilement. En même temps, c'est l'avènement des virtuoses du piano-forte qui dirigent l'orchestre depuis leur instrument et supplantent de plus en plus le violon à cette place d'honneur, comme chefs et meneurs de jeu. On attribue aussi à Wilhelm Friedemann et Carl Philipp Emanuel Bach le mérite d'avoir enrichi

la forme du premier mouvement de concerto par l'apport d'un second thème, et l'adaptation du moule de la forme sonate (exposition réitérée à deux thèmes, la première fois à l'orchestre seul, la seconde fois avec le soliste ; puis développement et réexposition). Ce n'est pas la dernière fois que le concerto, genre qui tend au frivole et au mondain, va faire l'objet d'aménagements visant à le rendre plus sérieux, plus consistant, plus complexe : au reste, ces efforts porteront surtout, au niveau de la forme, sur le premier mouvement, les deux autres conservant souvent leur simplicité originelle de structure notamment le troisième, qui garde obstinément, même chez les romantiques et les modernes, sa naïveté de forme (rondo à refrain, la forme la plus populaire) et son enjouement brillant et superficiel. La transposition dans le concerto de la forme sonate (étudiée plus loin) permet au premier mouvement de concerto de prendre plus d'ampleur, en lui offrant une armature plus complexe et développée, que dans le concerto baroque, monothématique. Mais en même temps que la forme du concerto pour clavier se raffine, on en écrit moins, et ces concertos deviennent de plus en plus des œuvres particulières et uniques : Carl Philipp Emanuel Bach en fit 50, Mozart, 27 (dont quelques transcriptions), Beethoven 5, Chopin 2, Schumann 1. Mozart adopte le cadre bithématique et ne le remet pas en question, mais le porte à son maximum d'expression, de profondeur et de pathétique, en particulier dans les concertos K. 466, K. 488 ; K. 491, K. 595. Après lui, le concerto (contrairement à la symphonie, qui ne se réalise pleinement qu'avec Beethoven) pourra augmenter en nombre de mouvements, en richesse d'orchestration, en complexité et en variété de formes, il grandira moins qu'il ne « grossira », dans une espèce d'amplification ornementale qui n'est pas un approfondissement.

À cette époque, le concerto de clavier est un genre très prisé du public de concert, on guette l'interprète à la cadence, où il doit montrer ce qu'il sait faire, on apprécie les traits de virtuosité, les gammes, les roulades, comme on fait à l'opéra pour la prima donna contexte mondain que Mozart saura transcender sans omettre d'en jouer le jeu. Cette seconde moitié du xviiie siècle est certainement la plus féconde en concertos de clavier, avec les fils de Bach, la famille Stamitz, Abel, Ditters von Dittersdorf, Joseph Haydn, en attendant les pianistes virtuoses du début du xixe siècle, les Steibelt, Cramer, Hummel, Field, Ries, Spohr, Kalkbrenner, Mosscheles, Thalberg, qui eux-mêmes en produiront un certain nombre, d'où, peut-être, entre 1835 et 1840, une certaine usure du genre dont Schumann se fit l'écho en 1839. Le concerto pour violon n'est pas complètement abandonné (nous en avons 5 de Mozart, 3 de Joseph Haydn), non plus que celui pour flûte, hautbois, violoncelle, etc., mais ces œuvres, plus légères en général, ne suscitent pas le même engouement. Par la suite, chez les grands romantiques, à l'initiative de Beethoven (qui après 2 concertos de piano faciles et pleins de verve, prit au sérieux, voire au tragique, le genre, dans les 3 derniers), le concerto tend à devenir un genre rare, qu'on n'aborde pas sans vouloir le réinventer, lui donner une « profondeur » (plus ou moins empruntée au modèle de la symphonie), qu'il n'est pas censé avoir d'emblée : les rares concertos de piano (Schumann en a composé 1 ; Brahms, 2 ; Liszt, 2) et ceux pour violon (Mendelssohn, 1 ; Brahms, 1) ne sont plus les jalons insouciants d'une série, exploitant la même formule, mais des œuvres ambitieuses, tendues, à la gestation parfois difficile (chez Schumann et Brahms notamment, dont les concertos passèrent par divers stades avant de prendre leur forme définitive). Néanmoins, ces œuvres n'en respectent pas moins le « cahier des charges » du concerto selon l'attente du public : virtuosité, acrobaties et, dans le dernier mouvement, enjouement bondissant. Cependant, si seuls les grands concertos romantiques chargés d'intentions ont survécu, il est certain que le concerto de série, divertissement sans prétention, dont les témoignages sont aujourd'hui presque tous oubliés, tenait toujours une grande place, à l'époque, pour faire briller la virtuosité des vedettes du clavier. Les concertos de Weber peuvent être considérés comme des échantillons représentatifs de ce mélange de bravoure cavalière et de sentimentalité qui servit de recette à tant de concertos du xixe siècle formule où seul peut-être un Chopin a su être pleinement lui-même, comme Mozart, sans la remettre en cause.

Le concerto moderne de la fin du xixe siècle et du début du xxe, propulsé par de nouveaux progrès dans la facture instrumentale et dans la technique pianistique, semble renoncer à réinventer complètement le genre. Même s'il modifie le nombre des mouvements et la structure thématique, il semble prendre son parti de la vocation brillante et mondaine du concerto, ce qui ne l'empêche pas d'atteindre parfois au pathétique : les concertos pour divers instruments de Saint-Saëns, Dvořák, Tchaïkovski, Grieg, Rachmaninov ruissellent d'une virtuosité sans complexes. D'autres compositeurs, en revanche, à l'exemple d'un Schubert au début du xixe siècle, ne se commettent pas avec le genre, pour des raisons très diverses : c'est le cas de Berlioz (malgré son Harold en Italie, pour alto et orchestre, concerto avorté), Moussorgski, Wagner, Bruckner, Mahler, Hugo Wolf, Debussy, Fauré, Dukas, d'Indy (malgré sa Symphonie cévenole, piano et orchestre), Franck (dont les Variations symphoniques n'en sont pas un non plus), etc. L'esprit de sérieux, chez les uns, la vocation au « vrai », chez les autres, ou le sens d'un certain message ont pu les détourner des conventions du genre, incontournables. Mais après le romantisme, peut-être par réaction contre les épanchements métaphysiques, une nouvelle vague de concertos arrive, des concertos très aérodynamiques, percussifs, ivres de vitesse et de couleurs sonores, motoristiques, avec Ravel, Prokofiev, Stravinski, Chostakovitch, Bartók, dont les 3 concertos sont très beethovéniens, Gerschwin, Copland, etc., auteurs qui viennent souvent soit d'outre-Atlantique, soit des pays de l'Est, et non de la vieille Europe. Les concertos de chambre (Kammerkonzerte) de Hindemith, comme certains concertos de Stravinski, tentent de retourner aux sources du concerto grosso et du concerto baroque, dans un souci de néoclassicisme et de « nouvelle objectivité » (Neue Sachlichkeit). En France, avec l'esthétique d'agrément et le retour des compositeurs à des formes plus ramassées, ceux-ci inondent le public de petits concertos, parfois un peu « miniatures », avec Milhaud, Poulenc (qui louche vers Mozart), Ibert, Françaix, et même chez Jolivet, pourtant assez distant de cette esthétique. Mais après cette vague de néoconcertos, le concerto contemporain est de plus en plus une somme de cas particuliers : quoi de commun entre ceux de Ligeti, Zimmermann, Maderna, qu'une commune référence à un genre daté et fixé « tel qu'en lui-même » dans ses 3 formes canoniques : concerto baroque à la Vivaldi ou à la Bach ; concerto mozartien, concerto romantique. Par ailleurs, beaucoup d'œuvres se réfèrent au concerto dans leur formule en évitant d'en revendiquer le titre ; le cas de ces « cryptoconcertos » de Xenakis, Boulez, Dutilleux sera examiné plus loin.

L'esprit du concerto

On fait souvent dériver « concerto » du verbe latin concertare qui signifie « se quereller », « se battre », mais aussi « débattre ». Et l'on s'autorise de cette référence étymologique pour parler du concerto comme d'un « affrontement » entre un soliste et un orchestre, comme entre deux parties belligérantes. Mais si l'on cherche comment, dans le détail, se traduit cette situation de guerre, on est bien embarrassé pour en trouver des exemples : il apparaît, plutôt, que soliste et orchestre se font beaucoup de politesses, s'assistent mutuellement, se renvoient la balle, se servent d'écrin ou de faire-valoir. Bref, on ne trouve pas beaucoup de marques d'hostilité dans leurs rapports (se couvrir, énoncer simultanément deux idées concurrentes, se contredire, se couper la parole, etc.), et, cependant, il est vrai qu'une odeur de poudre et de bataille flotte souvent au-dessus des concertos, dans les premiers mouvements notamment, souvent martiaux, avec des rythmes pointés et des allures de marche (l'Empereur de Beethoven, le Concerto pour violon en ré majeur de Mozart, celui pour piano en fa mineur de Chopin). Alors ? S'il y a bien une atmosphère martiale dans beaucoup d'ouvertures de concertos, c'est plus au niveau de la parade que du combat entre ennemis : comme dans une « revue des troupes », où chaque partenaire montre à l'autre comment il remplit bien son rôle, le soliste empanaché comme un général, et l'orchestre au complet bien rangé et astiqué, présentant les armes en bon ordre.

À côté de cette inévitable référence à la guerre, il est aussi important de rappeler les origines vocales du concerto. Un parallèle serait instructif entre l'histoire de la musique vocale en Occident et celle du concerto. La voix accompagnée est la situation concertante primitive : tout ce qui définit le concerto (mise en vedette d'un personnage ; jeu de répliques, d'échos, d'imitations, d'alternances avec l'ensemble ; latitude d'improvisation et d'ornementation laissée au soliste), tout cela se trouve déjà présent dans la musique vocale. De plus, les mouvements lents de concertos sont souvents, bien plus nettement que dans les symphonies, sonates ou quatuors, de grandes cantilènes qui se réfèrent au modèle vocal, au phrasé vocal, voire au souffle humain, même quand il s'agit du piano ou du violon. Il apparaît évident que le soliste instrumental personnifie le chanteur, plus qu'il n'en imite la fonction. L'essence du concerto est bien celle d'un genre dramatique.

Sous l'angle musical, on peut inventorier les formes d'association entre le soliste et l'ensemble ; elles ne sont pas en nombre infini.

L'homophonie

Quand le soliste énonce un thème bien ensemble avec l'orchestre mobilisé au complet. Cette situation, très courante dans les nombreux tutti du concerto baroque, devient assez rare dans le concerto classique et romantique.

La doublure

Quand il s'agit d'une partie du soliste qui double une partie de l'orchestre et réciproquement, et si cette partie n'est pas la mélodie du tutti. Dans les concertos de Bach pour clavecin, la main gauche double le continuo. Mais dans d'autres cas, il arrive rarement au soliste de doubler un instrument ou un pupitre de l'orchestre en s'effaçant derrière lui : c'est le contraire qui se produit souvent, quand un instrument à vent (flûte, hautbois, clarinette) intervient pour doubler temporairement la main droite du piano (Concerto en « la » mineur pour piano de Schumann). Courante dans le concerto romantique, cette situation n'est pas fréquente chez Mozart.

L'alternance

C'est la situation la plus évidente. Souvent l'orchestre et le soliste n'alternent pas sans se passer la parole à l'aide de diverses formules de transition, de cadences, de silences, d'anacrouses, de repos à la dominante, ou bien en se « raccordant » par un accord émis ensemble. Ce vocabulaire de transitions, souvent redondant du seul point de vue musical, joue un grand rôle dans la structure dramatique du concerto.

Les répliques

Quand cette alternance est serrée, on a affaire à des jeux de répliques entre les partenaires soit en imitation, soit en se partageant les deux termes d'une formule mélodique sur le modèle question/réponse ou affirmation/réplique. Ces répliques sont souvent traitées en marches harmoniques qui conduisent à une sorte d'explosion ou de tutti après un va-et-vient serré. Ce sont elles qui pourraient justifier l'idée du concerto comme « affrontement », puisqu'elles miment le plus évidemment la situation d'une discussion. Pourtant, elles ne tiennent pas dans le concerto une place très importante en proportion du reste. Cette fameuse situation de dialogue, de concertation qui définit le concerto se manifeste plus souvent par une espèce de passation, de transfert permanent et réciproque d'un rôle, d'un pouvoir, d'une continuité.

Le soutien

C'est le cas bien connu où l'orchestre s'allège, se fait discret pour soutenir le soliste, harmoniquement, par des accords tenus ou énoncés en notes répétées, et rythmiquement, par des ostinatos. L'orchestre crée alors un fond sur lequel se détache la voix individuelle. La situation inverse (le soliste soutenant l'orchestre) se rencontre surtout dans les débuts du concerto, dans la fonction de continuo conservée par le soliste. Peu à peu, ce rôle s'efface, et, quand le soliste s'ajoute en voix secondaire par-dessus l'orchestre, c'est plutôt pour l'ornementer.

L'ornementation

Quand l'orchestre fait valoir sa masse, son volume, son impact rythmique, sa densité harmonique, le soliste peut, en regard, jouer de son agilité, de son mordant, qu'il doit à son indépendance et à son unicité. Il se sert alors souvent de ses ressources de virtuosité pour ornementer une reprise ou une transition d'orchestre d'arpèges, de gammes, de trilles, de batteries, de tenues dans l'aigu (pour le violon) ajouts qui sont redondants par rapport à l'information rythmique, harmonique, mélodique donnée par l'orchestre seul, mais qui jouent un rôle ornemental important.

La ponctuation

Cette ornementation peut avoir en même temps un rôle de ponctuation dans le continuum musical. On sait l'importance de la ponctuation dans l'écrit, et même dans la parole, et comment son déplacement ou son altération peuvent bouleverser le sens, modifier le style. C'est la même chose pour la musique : les accords légers en pizzicati qui ponctuent la phrase du soliste, les sonneries claironnantes qui l'introduisent ou la concluent n'ont pas pour seul rôle de « cimenter » ou de réaffirmer la continuité musicale, ni de rappeler la présence de l'orchestre quand il est au second plan. Elles servent aussi à découper, à souligner des phrases, des unités musicales, et contribuent à en organiser et à en hiérarchiser la durée, en détachant tel accord, telle cadence par rapport à telle autre qui n'est pas ponctuée ni soulignée.

Cette liste de situations respectives du soliste et de l'orchestre n'est pas exhaustive : ce qui en ressort, cependant, c'est que, dans le concerto, les partenaires s'opposent et rivalisent moins entre eux qu'ils ne se répartissent et ne se transmettent des rôles, selon certains rites. Leur opposition n'est-elle pas déjà suffisamment signifiée par leur différence d'identité, de timbre, de place ?

Mais que se passe-t-il quand un instrument de l'orchestre se détache de l'ensemble et vient dialoguer en solo avec le soliste officiel (par ex., la clarinette à la mesure 67 du premier mouvement du Concerto de piano de Schumann) ? A-t-on subitement un fragment de sonate piano/clarinette ? Non, puisque la clarinette est perçue, même en soliste, comme membre, délégué de l'orchestre, en second plan par rapport au soliste, ne serait-ce qu'acoustiquement (éloignement « géographique » du solo d'orchestre par rapport à l'instrument soliste, que respectent les mixages des disques de concertos). L'orchestre en tant qu'entité dialoguant avec le soliste, à travers « sa » clarinette ou « ses » premiers violons, est un concept, une abstraction : qu'il reste « présent » aussi bien dans les tutti que dans les solos de hautbois ou les tenues de cordes relève d'une convention d'écoute, d'un schéma mental tout à fait irréductible à des critères musicaux précis. Cette convention régit, pour nous Occidentaux acculturés au concerto, la perception que nous en avons. Il resterait à savoir si une personne, non acculturée à cette perception de l'orchestre comme entité présente en chacun de ses membres isolés, la retrouverait par la seule logique proprement musicale des rythmes, des harmonies, des mélodies. Sans cette convention, en effet, toute intervention d'un pupitre ou d'un soliste isolé par rapport au soliste principal deviendrait alors une sorte de cas particulier.

Dans la symphonie classique, l'orchestre est également posé comme un « tout », une somme irréductible à l'addition de ses parties, et il leur est transcendant. Mais nous pouvons « entrer » dans cet orchestre, comme dans un « tout » ouvert et mouvant, et analyser par l'écoute telle ou telle partie sans perdre le sentiment du tout. La situation du concerto a pour effet de faire (psychologiquement) « serrer les rangs » à l'orchestre, devant le soliste. L'orchestre se posant en orchestre face au soliste (et non seulement face à l'auditeur), et vice versa, on a une situation en miroir, en imitation, de type « imaginaire » au sens lacanien. Si rivalité il y a, elle est, à ce niveau-là, dans une identification réciproque. L'écoute (aussi bien la conception par le compositeur, ou l'exécution par les interprètes, ou la prise de son par l'ingénieur) dans un concerto ne peut être trop analytique, par rapport à l'orchestre, sans risquer d'en briser la cohésion et de renvoyer chaque instrument, chaque pupitre à son particularisme, le posant en « rival » isolé par rapport au soliste, et du même coup par rapport au reste de l'orchestre. C'est ce qui se produit, parfois délibérément, dans certains concertos modernes, à l'orchestration émiettée, qui remettent en cause la hiérarchie classique. Il est certain que ce rapport en miroir du groupe et du soliste dans le concerto, la façon dont chacun tient plus ou moins son identité de l'autre, n'est pas sans évoquer des modèles sociaux, et l'on pourrait s'amuser à raconter les vicissitudes du concerto en termes sociologiques : comment, sorti du rang (cas du violoniste), ou au contraire d'une caste à part (cas du pianiste), un individu se pose à la fois en guide, en délégué, en miroir pour la collectivité, lui donne la parole et la prend d'elle.

L'orchestration classique cherche à créer un corps orchestral homogène et fondu, qui prend dans chaque pupitre ce qu'il peut donner au service de la collectivité, mais sans le laisser accaparer l'attention. Cette unité précaire, cette complémentarité, cette harmonie s'appuie sur le renoncement de chaque instrument à être trop personnel et à vouloir tout faire, au profit d'une répartition hiérarchisée des rôles : dans les concertos de Mozart, les cors font des tenues, les hautbois des doublures ou des tenues, etc. Et quand on y entend un solo de flûte, c'est souvent en association avec le hautbois et le basson, formant comme un petit ensemble délégué par le grand pour s'opposer au soliste ; mais c'est rarement une flûte trop personnelle, trop insistante. Par rapport à cette masse homogénéisée, le soliste est comme délégué par elle pour faire parade au maximum de son individualité, pour l'exhiber, pouvant compter sur la masse comme faire-valoir, miroir, caisse de résonance. Une intervention aussi voyante et personnelle que celle du violoncelle solo dans le début du mouvement lent du Deuxième Concerto pour piano en si bémol de Brahms est déjà un décentrement du concerto, qui en détruit l'équilibre traditionnel. Or l'orchestre contemporain, à force de grandir et de se diversifier, a fini par exploser et s'atomiser. L'orchestration moderne détruit la traditionnelle répartition des rôles, donne à chaque pupitre des interventions imprévisibles, qui compromettent à tout instant la position du soliste.

On peut définir l'un par l'autre le concerto et la symphonie, les deux grands genres orchestraux dans la musique occidentale. Par rapport à la symphonie, genre sérieux, coiffé depuis Beethoven d'une auréole métaphysique, le concerto a toujours gardé une réputation justifiée de genre mondain, de rite social, de tournoi cérémoniel, mettant en jeu des valeurs non musicales de virtuosité, de parade. Alors que la symphonie est devenue avec Beethoven un genre apogée, plus haute forme de la composition, à laquelle un Brahms osait à peine se mesurer, le concerto n'a pas même gagné avec les chefs-d'œuvre de Mozart une réputation semblable, et même Mozart, tout en portant cette forme au sublime, n'a pas voulu l'épurer du côté mondain, « morceau de concours », qui lui est consubstantiel.

Par ailleurs, les deux genres ont suivi des trajectoires parallèles et différentes. Le concerto a trouvé son moule initial (en 3 mouvements) bien plus tôt que la symphonie ; mais bientôt la symphonie a dépassé le concerto en dimension, en complexité de forme, en ambition. Et quand le concerto a « vu » la symphonie grandir, s'élever, il a voulu l'imiter, s'affronter à d'aussi grandes durées, lui empruntant (ainsi qu'à la sonate) la forme bithématique pour le premier mouvement. Ce qui est notable, c'est justement que le concerto a rarement atteint les proportions de la symphonie romantique, non seulement pour des raisons de nombre de mouvements, mais par une sorte de logique interne qui le rendait, au contraire de la symphonie, non susceptible d'expansion infinie. Le Deuxième Concerto pour piano de Brahms, avec ses 4 mouvements et sa longue durée, est une exception. Encore adopte-t-il pour le dernier mouvement un ton de rondo bon enfant, comme s'il ne voulait plus suivre jusqu'au bout le modèle de la symphonie, avec son finale préparé en lourde apothéose pleine de conflits et de gestations complexes. Du point de vue de la texture orchestrale et de la forme, les compositeurs romantiques ont souvent voulu tirer le concerto vers la symphonie : en épaississant l'orchestration, en complexifiant la forme, en tressant l'orchestre et le soliste de façon plus étroite. Ils n'ont pu ou voulu donner au concerto cette dignité purement musicale, cette aura de pureté compositionnelle qui était reconnue à la symphonie.

Pourquoi donc le concerto n'est-il pas doué de cette capacité d'expansion qui a permis à la symphonie de rester elle-même en atteignant les proportions géantes qu'on lui a connues à l'époque de Mahler et de Bruckner ? Pourquoi, après de si nombreuses tentatives pour le « symphoniser », est-il obstinément revenu à son moule en 3 mouvements et à ses dimensions modestes ? Peut-être, entre autres raisons, parce que le concerto fonctionne non, comme la symphonie, sur une longue recherche, une quête ouverte et susceptible de se prolonger indéfiniment, mais plutôt comme un jeu codé, qui n'a de sens que s'il se déroule dans une temporalité limitée. De plus, la forme du concerto, basée sur une oscillation, une dualité entre soliste et orchestre, a vite fait, si cette oscillation n'est pas dosée, de donner une impression « en dents de scie », qui risquerait de devenir vite fastidieuse alors que l'orchestre de la symphonie peut se ramifier ou se rassembler à l'infini sans lasser. Autre différence : alors que dans la symphonie, tout peut et même doit être intégré dans l'architecture musicale, le concerto, lui, fonctionne aussi sur une certaine rhétorique de « prise de paroles », d'échanges entre le soliste et la masse, qui amène à remplir une bonne partie du temps avec tout un « tissu conjonctif » de traits de virtuosité, de formules de passation, de ponts orchestraux qui sont redondants par rapport à la pure substance musicale, et qu'accuse encore le procédé d'alternance entre les partenaires. Inversement, un concerto complètement allégé de ses formules de politesse et de sa rhétorique et qui est une pure construction musicale, comme le Concerto pour piano op. 42 de Schönberg, ressemble un peu à un concerto fantôme qui ne joue pas le jeu complètement. D'où il ressort que le concerto est effectivement en partie un genre dramatique, régi par un code de relations entre le soliste et l'orchestre posés comme personnages, code qui ne peut se ramener à des relations musicales abstraites. Aborder le concerto comme pur projet formel, en intégrant ses conventions dans un propos seulement musical au sens le plus abstrait, est plus difficile qu'il n'y paraît. C'est ce qu'ont tenté en particulier les trois Viennois, Berg (dans son Concerto de chambre ou Kammerkonzert), Webern (Concerto op. 24), Schönberg (Concerto pour piano), et l'on constate soit que la rhétorique du concerto réapparaît dans leurs œuvres ; soit que l'esprit du concerto y disparaît pour laisser la place à un discours concertant qui tend à niveler les rôles.

Bien sûr, cette théâtralité tient pour une grande part aux conventions de la virtuosité qui sont génératrices de redondance musicale. Y a-t-il un seul concerto sans virtuosité ? Une telle œuvre est difficile à retrouver sauf à deux ou trois exemplaires (Webern, le Concerto à la mémoire d'un ange de Berg, pour violon) tant la démonstration de virtuosité fait partie du concerto, genre ornemental par excellence, supposant donc la possibilité d'une certaine redondance.

Dans le concerto mozartien pour piano ou pour violon, la virtuosité est délimitée à des traits de liaison entre les thèmes et à des épisodes très précis (dans le développement, les cadences), mais elle ne touche pas, ou peu, les thèmes, qui sont généralement exposés par le piano à nu, avec de légères broderies. Mais dans le concerto romantique et postromantique, les progrès techniques aidant, la virtuosité gagne tout le jeu du piano, se complique, s'empâte, et les thèmes eux-mêmes sont souvent exposés la première fois dans une version ornée d'arpèges et de traits. C'est peut-être pourquoi beaucoup de thèmes de concertos (le premier mouvement du Concerto pour violon de Beethoven, quatrième Concerto pour piano de Saint-Saëns) ont la « noble simplicité » d'un choral : on les sent prêts à être ornés et décorés à l'infini, et les compositeurs veulent peut-être que sous cette parure ils gardent un port altier. Un Chopin, dont le style s'est incorporé l'ornementation comme un trait de langage et un moyen d'expression, est à l'aise dans le concerto romantique et dans une certaine hypertrophie ornementale de virtuose, avec laquelle il sait faire de l'art. D'autres compositeurs, comme Saint-Saëns, récupèrent le vocabulaire du romantisme sans y croire, en gardent le foisonnement ornemental, tout en recherchant parfois la « noblesse » du genre symphonique et de la musique pure : position ingénieuse et calculatrice, consistant à « faire dans le concerto » un exercice de style, et qu'ont pratiquée également Ravel, Prokofiev, Stravinski.

La virtuosité se manifeste notamment dans la cadence pour le soliste, que la tradition situe à la fin de chacun des 3 mouvements, mais surtout à la fin du premier, et secondairement du troisième. Cette cadence était encore du temps de Mozart une enclave d'improvisation subsistant dans un genre écrit, où le soliste (qui souvent était en même temps l'auteur et le chef d'orchestre) se ménageait un succès. On dit que c'est pour parer aux excès qui rendaient ces cadences interminables que Mozart et ses successeurs ont noté leurs cadences originales, nous permettant de savoir dans quel esprit elles étaient menées. De plus en plus, elles furent prévues dans l'architecture de l'œuvre : celle du premier mouvement du Concerto pour piano en la mineur de Schumann, dense et tendue, proche de certains préludes du Clavier bien tempéré de Bach, n'a sans doute pas grand-chose à voir avec ces vagabondages peu modulants dans les thèmes du concerto, en quoi consistait au xviiie siècle la cadence. Cette cadence était le seul moment où l'orchestre laissait pendant une certaine durée le soliste complètement seul, sans l'accompagner ou le ponctuer, et l'inévitable retour attendu de l'orchestre, qui est là et qui attend pour conclure, donnait à ces cadences frénétiques une allure de « tout pour le tout ».

Ce n'est pas tout de parler de virtuosité ; il faut souligner aussi que celle qui est propre au concerto a un caractère particulier, qui peut être différent de la virtuosité des œuvres pour piano solo. On peut prendre le cas d'un Debussy qui n'a jamais écrit de concerto ; non qu'il fût ennemi de la virtuosité, loin de là, mais il semblait aimer dans la virtuosité d'abord cette matière irisée, fluctuante et nuancée qu'elle pouvait créer. Or la virtuosité de concerto tend à être plus ou moins dure et démonstrative, surtout dans les passages rapides avec l'orchestre. Pour passer au même niveau que lui et parfois passer par-dessus, le soliste doit souvent « projeter la voix », parler fort, sur un ton plus gros, plus souligné, plus contrasté que dans les pièces pour soliste (Chopin n'a pu faire de concerto, qui sauvegarde la finesse et l'exquise fragilité de son piano, qu'en réduisant souvent au minimum le rôle de l'orchestre). La virtuosité du soliste

de concerto, et plus particulièrement du piano, est non seulement plus « grosse », elle est aussi et surtout d'essence discursive, et ne peut se résoudre en matière, en poussière lumineuse. Elle est la voix de quelqu'un qui parle et, même, parfois bavarde. Ce qu'illustre très clairement le cas de ces musiciens, qui, dans leurs œuvres pour piano seul, ont su admirablement utiliser la matière, les timbres, les sonorités créées par la virtuosité pianistique, mais qui ont dû, dans leurs concertos, revenir à une virtuosité plus conventionnelle et discursive. Entre Gaspard de la nuit de Ravel et son Concerto en « sol » majeur, entre les Jeux d'eau à la villa d'Este de Liszt et ses concertos, c'est le même degré de virtuosité, mais ce n'est pas le même piano. C'est du piano démonstratif, rhétorique, ce n'est plus le piano-microcosme, avec un arc-en-ciel de sonorités. Par ce qui n'est qu'en apparence un paradoxe, le piano doit donc, pour dialoguer avec l'orchestre et se poser face à lui en piano, renoncer à certaines de ses nuances les plus intimes.

Cette virtuosité n'empêche pas le tragique ; et c'est Mozart qui a su, plus encore que Beethoven, dégager l'essence tragique du genre mais un tragique individuel, personnifié, par opposition au tragique collectif et impersonnel de la symphonie. Pourtant, nous l'avons dit, le concerto a été rarement (sauf justement chez Mozart) un de ces genres ultimes où le compositeur s'engage tout entier et va au bout de lui-même. Si grands furent-ils dans leurs concertos, Beethoven, Brahms, Schumann laissent le sentiment que le « moi » qu'ils y délèguent, dans le rôle du soliste, est un peu tempéré, arrangé, convenable, moins absolument eux-mêmes que le « moi » de leurs sonates, pièces pour piano et symphonies. Seules exceptions postmozartiennes, peut-être, Chopin (mais ce Chopin des concertos, tout à fait authentique, n'est peut-être pas le plus attachant) et, dans une certaine mesure, Bartók et Berg dans le Concerto à la mémoire d'un ange pour violon et orchestre.

C'est peut-être dans la mesure où Mozart assume complètement la part d'humanité qu'il y a dans le jeu du « paraître » et ses conventions, que les gammes et les traits les plus banals de ses concertos sonnent comme aussi authentiques, l'impliquent aussi fort que ses thèmes les plus émouvants. Ses successeurs auront pour la plupart une position plus critique et distanciée vis-à-vis des conventions de virtuosité du concerto, et, en manifestant le désir de les « ennoblir », tout en les conservant, ils ont fait de leurs concertos des œuvres ambitieuses et calculées, moins absolues parfois que leurs autres créations. Un Schubert, proche à certains égards de Mozart, n'a jamais écrit de concerto, et l'on attribue cela à son dédain pour les genres mondains. Pourtant, il a su très bien écrire sur commande des pièces de genre et de caractère, et même une pièce de virtuosité caracolante comme la Wanderer-Fantaisie pour piano, que Liszt a d'ailleurs arrangée en Konzertstück pour piano et orchestre de façon très convaincante. On se demande si un concerto de Schubert n'aurait pas été une pièce de genre à la Weber…

Dans la mesure où le soliste de concerto représente effectivement l'individu, à la fois personnage et meneur de jeu du drame musical, on est frappé par le contraste entre la soumission du piano de concerto mozartien à un ensemble de lois qui délimitent sa place et ses interventions, et la liberté avec laquelle le soliste de concerto romantique tend à se mêler de tout, y perdant un peu en présence tragique. Car c'est dans le jeu consenti de conventions sociales que se dégage le tragique du concerto chez Mozart. Par ailleurs, on ne peut oublier, ne l'aurait-on entendue qu'une fois, la surnaturelle fragilité de ces thèmes de trois notes avec lesquels Mozart fait parfois ses mouvements lents de concertos. Elle n'est sans doute pas sans lien avec la juvénilité du piano de l'époque, et il est peut-être plus difficile de la traduire avec le grand piano moderne, bravache et sûr de lui. Ce climat de naissance, d'origine, ne sera pas souvent retrouvé dans le concerto romantique.

Dans la première mesure du Deuxième concerto pour piano en si bémol de Brahms, on a ce fameux appel de cors, comme une fanfare douce, qui évoque les forêts germaniques, appel primitif que reprend aussitôt le piano, dans son style à lui, avec des accords profonds et limpides. En 4 mesures, il s'est produit comme une « passation » entre ces cors venus du fond des âges, des origines et le piano de concert une passation, dans laquelle l'instrument moderne et raffiné semble reprendre le flambeau de quelque chose de très ancien et diffus, auquel il donne aussitôt un visage plus culturel, individuel. Ce début semble reprendre le concerto à sa genèse, aux sources de la différenciation individuelle, à la racine de l'écho, du mimétisme originaire. Tel est peut-être le secret du concerto, enfoui sous les fleurs de salon.

Le concerto et ses solistes

L'histoire du concerto peut aussi se raconter à travers la concurrence des deux grands instruments solistes de la musique classique occidentale : piano et violon, violon et piano.

Par rapport au piano, le violon présente dans le concerto de soliste une originalité irréductible : il est sorti du rang, de la masse, tout prêt à s'y fondre à nouveau à n'importe quel moment ce qui lui donne une certaine souplesse pour y rentrer et en sortir. Il est nommé, d'ailleurs, jusque dans les concertos de Mozart et de Mendelssohn, « violon principal », ce qui veut tout dire. Alors qu'un piano, malgré tous les efforts qu'il fait pour cela, chez un d'Indy, par exemple (Symphonie cévenole, pour piano et orchestre), ou un Saint-Saëns (Symphonie en « ut » mineur), ne peut s'y fondre incognito. Mais le violon n'émerge bien de la masse, acoustiquement parlant, que s'il joue dans l'aigu, par-dessus ses congénères de la troupe. Alors que le piano perd sa sonorité quand il monte dans l'aigu, la résonance étant plus courte et abrupte, les harmoniques plus pauvres, le violon, lui, s'épanouit dans ces zones séraphiques ou grinçantes qui sont proches de ses limites supérieures.

Mais il ne peut s'auto-accompagner que dans une mesure très réduite (doubles cordes), et beaucoup moins facilement que le piano. Il ne peut pas être son propre continuo, et semble voler souvent à la cime de l'orchestre qui l'accompagne, en apesanteur.

Nous avons déjà dit la relative désuétude dans laquelle est tombé, au xixe siècle, le concerto pour violon, au bénéfice du piano. Cela malgré des virtuoses-phénomènes comme Paganini, dont l'exemple diabolique n'encouragea pas les compositeurs de son temps à écrire pour lui (cf. les vicissitudes d'Harold en Italie), mais suscita plutôt une réaction d'émulation et de défi pianistique : c'est à qui voudra montrer, en adaptant Paganini au piano, que le clavier peut faire aussi bien et mieux que lui. Apparemment le violon est moins apte, pour le xixe siècle, que le piano à représenter un « microcosme d'individu ». Les concertos de violon de Beethoven, Mendelssohn, Brahms, et celui presque posthume de Schumann proche de la folie, sont des tentatives isolées dans ce siècle. Au xxe siècle, Berg choisit le violon et son immatérialité pour chanter la « mémoire d'un ange » ; le concerto de violon de Bartók est, lui aussi, presque un requiem. Tandis que ceux de Stravinski, Prokofiev, Chostako vitch raclent un peu diaboliquement cet instrument à la fois exalté et déchu, dans la tradition paganinienne, qui a inspiré à d'autres tant de « rhapsodies espagnoles » ou de « rondos cappriciosos » souvent sans prétention. C'est donc, à quelques exceptions près, en musique de chambre que le violon solo est utilisé au mieux dans la musique du xixe et du xxe siècle.

Le piano est dans un cas différent. D'abord encore enfoui dans les basses, avec les instruments qui assurent le continuo, l'instrument à clavier s'impose au premier plan, comme un instrument qui peut entièrement se suffire à lui-même, et, plus encore, comme un microcosme d'orchestre, par son registre, ses possibilités polyphoniques et dynamiques : l'orchestre se reflète en lui, transposé, stylisé, réuni. Non seulement le piano n'est pas sorti de l'orchestre comme le violon, mais aussi son timbre est assez irréductible, particulier, pour que son inclusion « anonyme » dans la masse orchestrale soit difficile. La seule manière dont il peut s'y ajouter est décorative : c'est en faisant des guirlandes de traits et d'arpèges ; encore, là, ne trompe-t-il personne. Il n'est pas de l'orchestre. Ce qui convient bien à l'esthétique accumulative et ornementale d'un Olivier Messiaen, dans ses « cryptoconcertos » pour piano et orchestre, la Turangalîla-Symphonie et les Couleurs de la cité céleste. Cette esthétique, en effet, ne procède pas par fusion, mais par addition d'éléments, et l'incapacité du piano à se fondre dans la masse instrumentale en fait justement pour elle un auxiliaire précieux.

Autonome, irréductible, armé pour « réduire » en lui la partie d'orchestre, le piano peut donc être dans le concerto ce primus inter pares (« premier entre semblables »), dont parle Jean-Victor Hocquart à propos de Mozart ; ce personnage qui est en même temps dramaturge et meneur de jeu. Aussi comprend-t-on que le terme concerto s'est souvent identifié à « concerto pour piano », avec Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Ravel, Prokofiev, Bartók ; la dramaturgie du concerto avait trouvé en cet instrument un protagoniste insurpassable.

Aux dires de beaucoup, c'est le violoncelle qui viendrait en troisième position, bien après le violon et le piano, parmi les instruments solistes élus par le concerto : certes, son timbre ne ressort pas aussi facilement, surtout dans le registre médium que l'orchestre étouffe sans peine, et le nombre des traits possibles est plus limité. Mais l'ampleur, l'expressivité et la générosité de son timbre en font un partenaire exceptionnel. S'il n'y a jamais eu de vogue du concerto de violoncelle, comme pour le piano ou le violon, il y a eu toujours un répertoire fidèle et riche, de Vivaldi, Platti, Tartini, Boccherini, en passant par Haydn (deux concertos en ut et en ré) mais pas Mozart , jusqu'aux concertos de virtuose du xixe siècle (Duport, Rombert, Servais, Franchomme) et aux concertos romantiques de Schumann, Lalo, Saint-Saëns, Brahms (Concerto pour violon et violoncelle), Dvořák, et, plus près de nous, Hindemith, Schönberg, Prokofiev, Milhaud, Katchaturian, Honegger, Jolivet, Zimmermann, et, enfin, Henri Dutilleux, bien que son œuvre Tout un monde lointain ne revendique pas ce titre de concerto. Son plan en 5 parties soudées n'a rien à voir avec celui du concerto classique, mais le type de relations qu'y établissent le soliste et l'orchestre est bien « concertant ». Utilisé ici beaucoup plus souvent qu'il n'est de coutume dans son registre aigu et suraigu (ce qui lui permet de passer par-dessus un orchestre fourni), l'instrument a bien ce rôle de double, de personnage meneur de jeu, en qui la musique vient se rassembler, et dont elle part pour se ramifier, se multiplier. Le début de cette œuvre est d'ailleurs remarquable par son climat de « genèse », rappelant lointainement celui du 2e concerto de piano de Brahms : d'une résonance archaïque et magique de percussion s'extrait une phrase de violoncelle, qui monte vers l'aigu, et derrière le soliste qui chante, peu à peu l'orchestre se dessine, se condense, comme né d'un coup de baguette magique (on retrouve aussi, dans un climat très différent, cette genèse, cette brume originelle, dans le début du Concerto pour piano en « ré » mineur K. 466 de Mozart).

Avec son beau timbre étouffé, qui n'a pas l'ampleur de celui du violoncelle, l'alto est encore plus difficile à manier dans un concerto. À l'époque préclassique, la taille réduite de l'orchestre lui permet de tenir son rang de soliste, dans des concertos comme ceux de Benda, de Ditters von Dittersdorf ou des Stamitz, ou dans la Symphonie concertante pour violon et alto K. 364 de Mozart. Hector Berlioz, par esprit de contradiction, voulut écrire pour Paganini, non un concerto de violon, mais un concerto d'alto, qui devint la symphonie avec alto solo, Harold en Italie, œuvre en demi-teinte, dans laquelle l'instrument n'est guère appelé à briller. Le concerto d'alto de Bartók (1945) est une œuvre crépusculaire écrite pour le commanditaire William Primrose, laissée en plan par la disparition du compositeur et achevée par Tibor Serly. Le projet de Bartók était d'y opposer un orchestre « transparent » au « caractère sombre et plutôt masculin » de l'alto. Encore plus sombre, la contrebasse a pour elle dans le concerto, par rapport à l'alto, son caractère extrême, donc très voyant. On ne joue plus beaucoup les concertos de virtuoses écrits par Ditters von Dittersdorf, Vanhal ou Dragonetti.

Les concertos pour instruments à vent tiennent une place particulière : les bois, notamment, ont pour eux ce caractère fluide, volubile et léger qui en font des partenaires souples ; mais contre eux, dans le concerto de vaste dimension, le manque d'assise et d'ampleur de leur timbre, et le fait qu'ils semblent tenir difficilement la durée en solo. Les concertos de flûte de Mozart (2 concertos, plus le concerto pour flûte et harpe), Telemann, Quantz, Cimarosa, Gluck ont souvent un ton de « bergerie » que refusa le romantisme, délaissant la flûte solo, sauf au sein de l'orchestre. Les concertos modernes pour flûte sont également assez rares (André Jolivet, Jacques Ibert, Frank Martin). De même, le concerto pour hautbois, en faveur à l'époque baroque et préclassique (Telemann, Haendel, Dittersdorf, Mozart) et oublié presque complètement à l'époque romantique, fut ressuscité plus tard, dans les concertos plus ou moins néobaroques de Richard Strauss, Henri Tomasi, Darius Milhaud. Parmi les contemporains, Bruno Maderna est un des rares compositeurs à avoir écrit pour le hautbois des concertos d'une certaine ampleur.

Instrument bien plus récent, la clarinette a connu une carrière concertante plus rare mais peut-être aussi flatteuse avec le concerto de Mozart (œuvre de maturité, alors que les concertos pour flûte, ou pour basson, sont des œuvres juvéniles), ceux de Weber, la Rhapsodie de Debussy, ou les Domaines de Boulez. Affectionné par Vivaldi, le basson brille encore chez Mozart et Weber, mais le romantisme le relègue dans l'orchestre comme pour la flûte ou le hautbois, et il ne réapparaît que dans les concertos modernes de Jolivet et de Marcel Landowski. Le saxophone, puissant et expressif, mais réputé roturier chez nos musiciens « sérieux », surtout depuis que le jazz s'en est emparé, n'a jamais réussi à se faire admettre définitivement dans le cénacle instrumental classique, et on compte peu de concertos pour saxophone, parmi lesquels on peut citer ceux d'Alexandre Glazounov, de Jean Rivier, de Jacques Ibert.

Instrument très archaïque, le cor doit à ses difficultés d'émission, surtout à découvert, de tenir une place particulière dans le concerto : autant la virtuosité coulante de la flûte désamorce un peu, à la limite, l'impression de « performance » qui est liée à ce genre, autant le caractère claironnant et tendu, sur la « corde raide », de l'émission du cor renforce, un peu cruellement même, cet effet de performance : après Telemann, on connaît les 4 concertos de Mozart (qui étaient des commandes), les 2 de Haydn et le difficile Konzertstück pour 4 cors de Schumann. La même remarque peut être faite à propos de la trompette et des autres cuivres.

Presque chaque instrument occidental a eu droit à son ou ses concertos, et on se reportera aux différents articles qui traitent de chacun d'eux pour compléter ce rapide aperçu, dont il ressort qu'il y a des instruments plus ou moins « concertables » et qu'il existe une sorte de hiérarchie des instruments par rapport au genre du concerto, selon les formes qu'il prend à chaque période de la musique.

La forme du concerto

« Le concerto n'a pas de forme propre », écrit André Hodeir, non sans raison, dans un petit ouvrage sur les Formes de la musique. Cette affirmation peut faire bondir : qui ne sait que le concerto classique est généralement en 3 mouvements, vif-lent-vif ; et qui ne ressent la force des conventions qui, dans le concerto classique, dictent à chaque mouvement son moule et font, par exemple, presque obligatoirement du dernier mouvement un rondo tourbillonnant ? Malgré tout ce qu'on a pu faire depuis Weber pour la remettre en cause, la forme en 3 mouvements a tenu bon de Vivaldi à Berg, Bartók, Stravinski, ce qui dénote en elle une nécessité de structure. Et, pourtant, peu de formes ont été aussi souvent aménagées, reprises que celle du concerto, pour finalement revenir à leur essence initiale.

Cette forme symétrique et ternaire a tendance à se refermer sur elle-même assez rapidement. Alors que, parvenue au terme de son deuxième mouvement, la symphonie voit encore devant elle un parcours assez long et complexe de 2 mouvements, la première mesure du dernier mouvement de beaucoup de concertos a déjà un caractère bouclé, conclusif : c'est un thème de rondo enlevé, indiscutable, pimpant et il est clair que malgré des épisodes intermédiaires plus ou moins richement variés en thèmes, en tempo, ce thème revient autant de fois qu'il le veut pour l'emporter haut la main, sans discussion. D'où cette impression, à la limite, qu'un concerto est, sinon déjà terminé, du moins, déjà « joué », du point de vue formel, dès la première mesure de son rondo final ; impression qui frappe aussi les commentateurs des concertos de Mozart : après le tragique ou le pathétique du mouvement lent, la musique saute à pieds joints dans une insouciance totale, sans ombre, qui ne prend même pas la peine d'apporter un semblant d'écho et de réponse à l'inquiétude du deuxième mouvement, et qui l'ignore complètement. Ce geste formel abrupt, refermant les horizons infinis qui s'ouvraient encore il y a quelques secondes, pour donner le spectacle clos d'une réjouissance mondaine (et même pas panique ou tellurique, comme parfois dans la symphonie), participe, croyons-nous, de l'esprit du concerto. Dans la symphonie, on peut voyager dans les éléments, les étoiles, le minéral, le métaphysique, le jour et la nuit. Le concerto classique, lui, ne nous laisse pas quitter longtemps le clan des humains.

On essaiera ici, pour conclure, d'étudier à travers plusieurs œuvres de référence dans le domaine du concerto ces problèmes de forme. On prendra par exemple, pour commencer, le cas d'un concerto baroque, et, plus précisément, le premier mouvement du concerto le Printemps en mi majeur des Quatre Saisons, où le violon joue en soliste. On y entend successivement : une ritournelle dansante en mi majeur du tutti dans lequel se fond encore le « violon principal » ; ce violon se détache du peloton pour émettre des trilles imitant le chant des oiseaux, et non mélodiques ; 2 autres violons solos sortent du rang pour triller avec lui, comme dans un concerto grosso ; après quoi le violon principal se fond avec les premiers violons pour un autre épisode imitatif en doubles croches liées 2 par 2 évoquant les « zéphyrs » (mes. 31). C'est à la mesure 47 qu'il a droit à son premier solo, pour lui tout seul, une sorte de marche harmonique traitée en arpèges brisés ; nouveau tutti sur le thème de ritournelle, en do dièse mineur, où le violon solo redevient simple fantassin ; nouveau solo à 3, avec 2 autres violons solos, pour imiter les oiseaux ; thème secondaire du tutti ; bref solo en doubles croches menant à la ritournelle finale.

Dans ce bref inventaire, on peut constater : l'alternance serrée des solos et des tutti ; la répartition tranchée des fonctions entre des tutti qui se réservent la mélodie (tutti auquel se joint alors le solo), et les solos réservés à une virtuosité athématique et impersonnelle (gammes, arpèges, marches harmoniques modulantes). Bref, le soliste n'énonce jamais seul la partie mélodique, laquelle s'identifie au tutti : le tutti chante, le solo fait des gammes. Par ailleurs, l'individualité de ce dernier n'est pas mise en valeur autrement que par le privilège de la virtuosité. Mais il faut se hâter de dire que la situation se renverse complètement dans le mouvement lent central : l'orchestre se transforme alors en « tapis d'accompagnement », et le violon solo peut chanter alors tout son saoul, en vedette, une grande aria d'inspiration vocale et opératique. Quant au troisième mouvement, il referme l'œuvre sur une Danza pastorale de forme rondo (refrain et couplets) parfaitement identique de structure au mouvement précédent.

Si l'on examine le Concerto pour clavecin et orchestre en ré mineur BWV 1052 de Jean-Sébastien Bach, connu pour être une transcription d'un concerto de violon, qui pourrait être d'un autre compositeur, inconnu, y trouve-t-on une forme essentiellement différente ? Le premier allegro de ce concerto, également monothématique, débute par une ritournelle de 6 mesures, jouée à l'unisson par tout l'orchestre, dans un style vivaldien. Le clavier, qui a joué d'abord avec le tutti, commence par un solo de virtuosité athématique ; une nouvelle reprise de la ritournelle au tutti, cette fois-ci harmonisée, ou plutôt contrepointée par 3 autres parties, évolue vers le ton de la mineur ; nouveaux traits en mouvement perpétuel du soliste, dans le style des préludes du Clavier bien tempéré, traits que l'orchestre accompagne d'imitations sur le début du thème ; c'est à la mesure 40 que le soliste s'empare pour la première fois de ce début de thème pour le traiter en imitations simples (comme le fait aussi le continuo). Il n'ira pas plus loin dans ses interventions thématiques en solo, mais, par contre, il ne cesse d'entretenir une perpétuelle ébullition rythmique et harmonique, avec des traits, des ostinatos ; un superbe fondu enchaîné, où l'orchestre s'efface à pas de loup derrière lui, comme dans le 5e Concert brandebourgeois, lui laisse même un instant toute la place pour poursuivre ce jeu de virtuosité. Parallèlement, le clavier ne cesse pratiquement pas de doubler le continuo à la main gauche, tout en jouant son rôle de soliste ou en doublant les tutti si bien qu'il joue sans interruption. Dans ce concerto en ré mineur, du point de vue de l'initiative thématique, le clavecin se trouve donc dans la même situation que le violon de Vivaldi ; même si ses traits, ses ostinatos ont une substance musicale autrement plus consistante que chez Vivaldi. De même, le mouvement lent laisse chanter le soliste à loisir, avant un allegro final, qui, de structure identique au premier, semble simplement en être l'accélération, l'épuisement.

Les innovations apportées plus tard à la forme du concerto visent, entre autres buts, à casser cette symétrie, en transformant complètement le premier mouvement, mais sans toucher pour l'essentiel à la simplicité de forme et d'allure du dernier. C'est donc l'allegro initial qui fait l'objet d'une « transfusion de formes », à partir de la sonate et de la symphonie. On lui applique le cadre bithématique, avec exposition réitérée, développement, réexposition. Cette transposition, qui doit tenir compte de la dualité soliste/orchestre, ne va pas sans obliger à des aménagements qu'il est passionnant d'étudier sur pièces, avant d'en parler en général, à travers le cas particulier d'un des plus beaux concertos : le K. 466 en ré mineur pour piano et orchestre de Mozart, une œuvre souvent dite préromantique, mais qui est du pur Mozart (Messiaen la rapproche des premières scènes de Don Giovanni).

Il faut d'abord préciser que les concertos dont fait partie le K. 466 étaient joués par Mozart lui-même au clavier, d'où il dirigeait également l'orchestre, et on rappellera, avec Paul et Eva Bakura-Skoda, que tout en jouant sa partie, Mozart se servait aussi de son clavier pour « assurer un continuo et étoffer l'harmonie ». La présence de ce continuo, parfois écrit en toutes notes et parfois non, s'explique par le « manque de parties intermédiaires explicitement écrites dans la plupart des musiques du xviie et du début du xviiie siècle ». Dans ce concerto, où une partie de continuo est notée (mais n'est pas toujours reproduite sur les éditions modernes), ce continuo est parfois fait de notes très graves, jouables seulement, compte tenu du contexte, par une troisième main, ou sur un pédalier, comme celui que Mozart s'était fait construire pour son usage personnel. Avec le piano moderne, une partie de ce continuo est donc injouable telle quelle mais il faut souligner que les notes graves qu'il faisait résonner étaient plus légères, plus transparentes que les notes équivalentes sur le piano d'aujourd'hui. Ce continuo n'était pas permanent et il était « purement harmonique, sans agréments, sans aucune addition de matériel thématique ». Si bien que dans les concertos de Mozart, le piano « joue deux rôles distincts et contradictoires : celui d'un instrument soliste (…) et celui d'un instrument d'orchestre ». Mais la grande question de forme qui nous intéresse ici est la suivante : le piano jouait-il ce continuo dès le début, dès la première exposition, c'est-à-dire avant le moment officiellement écrit de son entrée ? Pour ce K. 466, on peut en douter, et rejoindre l'opinion des Badura-Skoda, qui constatent les difficultés de « doubler les basses dans l'exposition sans détruire l'effet de syncope des cordes, ainsi que le contraste entre le solo et le tutti, particulièrement important dans ce concerto ». On peut donc admettre que pour un certain nombre des grands concertos de Mozart, dont celui-ci, le piano attendait la fin de la première exposition pour entrer. Le contraire serait-il prouvé, que cela ne toucherait pas beaucoup l'analyse qui suit : en effet, le piano continuo, qui double les basses et les harmonies de l'exposition, peut, à la limite, être considéré comme un personnage, un rôle différent du piano solo qui intervient plus tard.

Donc, ce premier mouvement commence par une exposition apparemment complète, où le soliste reste muet. Cette exposition comprend, mesures 1 à 22, le premier thème, A, en ré mineur, agogique et syncopé, dans le grave des cordes, qui se termine sur un accord de dominante. Un pont mène à des oscillations tragiques, qui se stabilisent finalement sur ce même accord de dominante sur la ; bref silence. Au lieu de se résoudre, comme on l'attend, en ré mineur, c'est un nouveau thème (apparemment en fa majeur) qui résonne, formé de deux éléments, sur le modèle question/réponse (question aux hautbois et aux bassons, réponse à la flûte cela 3 fois consécutives). On peut alors considérer ce thème comme le thème B attendu, au relatif majeur du thème principal, mais faute d'être assuré que c'est lui vraiment, ce deuxième thème que nous garantit par contrat la forme sonate, nous l'appellerons pour le moment thème B. À travers une marche harmonique d'abord ascendante, puis descendante, B a vite fait de déclencher un nouveau tutti tragique, avec des trémolos de violon, toujours en ré mineur (d'ailleurs B est dans un fa majeur « putatif », puisque sa quinte do n'est que timidement effleurée). Ce tutti se termine par un thème de coda, conclusif et résigné, en ré mineur, aux violons (on verra plus tard que ce thème secondaire est réservé aux cordes seules, à cette place, et qu'il ne sera pas repris par le soliste ni par un autre pupitre).

L'exposition traditionnelle semble donc terminée, mais le soliste entre, pour ouvrir ce que d'aucuns appellent la « vraie exposition » (après la « fausse », celle de l'orchestre seul), et que d'autres nomment la « deuxième », mais que nous proposons d'appeler l'exposition soliste, par opposition avec l'exposition orchestre qui précède. Le piano, au lieu de reprendre le thème A initial, attaque par un nouveau thème en ré mineur, très simple et chantant, le premier thème fortement dessiné dans ce concerto (ceux précédemment entendus ont un côté spasmodique, embryonnaire, qui crée une atmosphère de « chaos primitif »). Ce thème, qu'on retrouvera par la suite confié au piano et toujours à lui seul, jamais repris ni même commenté par l'orchestre, ce thème qui signe donc l'identité du soliste, a-t-il quelque chose de spécifiquement pianistique ? Nullement. Il irait très bien à l'orchestre, de même que le thème des cordes, à la fin de l'exposition orchestre, chanterait parfaitement au piano. Simplement, l'un et l'autre sont « réservés ». Ce nouveau thème énoncé au piano seul s'accompagnant lui-même, sans soutien, et qu'on appellera thème S (comme « soliste »), se conclut par des traits cadentiels où intervient l'orchestre en soutien, et qui ramènent

enfin, mesure 91, au début de l'œuvre, c'est-à-dire au thème A syncopé, en ré mineur, donc à l'exposition soliste proprement dite, qui est aussi une réexposition nous donnant à entendre beaucoup de déjà entendu. Le piano laisse haleter les cordes seules pendant 4 mesures, et ne s'en mêle qu'à la mesure 95, rajoutant à la main droite une sorte de basse d'Alberti brisée, tout en doublant le continuo à la main gauche. Plus la musique avance, plus on voit alors le piano, d'abord pris dans la masse, s'en dégager en montant dans l'aigu, tirer l'attention à lui en dépassant les cordes dans leur ascension. Il n'en faut pas plus à Mozart pour signifier une relation pathétique d'indépendance surveillée du soliste. À la mesure 108, l'orchestre s'est complètement effacé en fondu, comme s'il renonçait à suivre et déléguait la musique au piano ; mais il rentre, mesure 110 en tutti pour jouer les accords qui annoncent le repos à la dominante. Mesure 115, de nouveau résonne aux bois le début de ce thème B, qui semblait avoir des prétentions de « second thème » de forme sonate, et toujours dans ce ton ambigu fa majeur/ré mineur. Seulement, aux réponses de la flûte se substituent celles du piano, en notes légères (comme s'il avait toujours eu là sa place, et que la flûte l'avait remplacé en son absence) ; et le ton de fa majeur, au lieu d'être rapidement recouvert, comme dans l'exposition orchestre, par le ré mineur totalitaire, se confirme, se précise. Une cadence de virtuosité du piano nous amène en pleine lumière, d'abord énoncé au piano solo (mes. 127), puis repris aux vents (mes. 135), un thème tout nouveau qui s'avère finalement être le seul, le vrai, l'authentique thème B, au relatif majeur (fa majeur), chantant et léger, tel qu'il convient à un second thème de forme sonate en mineur. Un thème B que l'exposition orchestre nous avait caché, contrairement à l'habitude même de Mozart, qui, en principe, les énonce tous les deux, dès le début.

Il s'avère aussi que dans l'exposition orchestre, conformément à la règle du concerto de forme sonate, on n'avait pratiquement pas quitté le ton de ré mineur, hors cette échappée ambiguë, comme une faible lueur, du thème B, qui de surcroît « jouait » au deuxième thème. On commence à voir avec quel génie simple Mozart joue des phénomènes de prévisibilité, de répétition, de préparation et de leurre que lui permet le principe de la double exposition. Comment, en jouant le jeu, il joue avec lui et transfigure la convention, ou, plutôt, met à jour sa dimension symbolique (ici, le déplacement introduit par l'entrée du soliste personnage dans une forme apparemment déjà constituée et fermée). L'astuce de la forme sonate dans le premier mouvement de concerto, et qui n'est pas une invention de Mozart, c'est donc que l'exposition soliste seule donne aux 2 thèmes, qui constituent la justification de sa structure, leur ton définitif : thème A au ton principal, thème B à la dominante, ou, comme ici, au relatif majeur (ou ailleurs mineur). L'exposition orchestre, elle, doit maintenir le ton principal autant que possible. Pourquoi une telle convention, qui peut être source de monotonie, de renoncer à tout changement tonal marqué avant l'entrée du soliste ? Probablement pour éviter de briser la continuité tonale avant cette entrée et peut-être aussi pour lui réserver la primeur des initiatives modulantes (ce qui donne une fonction à son entrée, qui n'est pas seulement d'ornementation et de prise en charge d'une musique « déjà faite »). Troisième raison probable : l'exposition orchestre, dans le cas contraire, devrait se conclure en affirmant le ton de la dominante ou du relatif, et l'entrée du soliste dans le ton initial sonnerait alors comme un « retour en arrière », un « recommencement ». Le principe même de l'opposition de tonalité entre les 2 thèmes A et B de l'exposition soliste relève évidemment du souci de n'entrer dans le « vif du sujet » qu'avec le soliste, pour donner à son intervention toute sa force, au lieu de le faire arriver quand l'essentiel a été dit. D'où l'idée de cette exposition orchestre (qu'il est contestable d'appeler, comme le font certains, une « fausse exposition », car que faut-il entendre ici par vrai et faux ?), qui prépare le terrain en affirmant obsessionnellement le ton principal ce qui n'a pas été sans gêner les compositeurs, les incitant à rechercher d'autres solutions, comme celle d'introduire tout de suite le piano dans sa fonction thématique.

À ce propos, il est intéressant de lire l'avis d'un musicologue anglais : « C'est en fait, dit-il, une grande erreur de considérer l'introduction orchestrale (autrement dit l'exposition orchestre) comme une sorte d'exposition trompeuse (deceptive) de forme sonate et une erreur encore plus grande de considérer celle-ci et la véritable exposition, après l'entrée du soliste, comme une double exposition » (Grove's Dictionary). Cette position exprime pour le moins un embarras très partagé sur le statut formel qu'il convient de donner à ces expositions de concerto.

Alors commence le « développement », ou Durchführung en allemand, qui amène ce qu'on appelle le « second solo » du piano, le premier étant celui de l'exposition soliste, et le troisième celui de la réexposition. Ici, le développement oppose (il s'agit bien d'opposition) le thème S, toujours assumé par le piano seul, et le début du thème A à l'orchestre, que le soliste orne et environne de ses traits rapides. On voyage ainsi du ton initial de fa majeur en sol mineur, puis en mi bémol majeur, puis un fragment de A réduit à sa cellule de base minimum donne lieu à un épisode de virtuosité au piano, qui finit par venir, comme essoufflé, se reposer sur une pédale grave de la, préparant au retour du ton initial et à la réexposition. Cette réexposition, variée par les interventions et les ornementations du soliste, nous confirme que le thème B, immuablement en fa majeur/ré mineur, est bien un thème secondaire de transition, et que B, ramené cette fois-ci de fa majeur en ré mineur, est bien le second thème. Au sortir du thème B, la virtuosité du piano se fait de plus en plus pressante, amenant bientôt le moment fatal de la cadence, introduit par l'accord de quarte et sixte du ton, qui prépare presque toujours ce moment dans les concertos. Nous n'avons pas, pour ce concerto, la cadence originale de Mozart, mais celles retrouvées pour d'autres concertos permettent d'en retrouver l'esprit : Paul Bakura-Skoda propose ainsi (Alfred Brendel également) une cadence dans le style de l'époque, car il estime que celles de Beethoven, écrites spécialement pour ce concerto, sont trop romantiques et hors du style mozartien. Selon lui, ces cadences étaient peu modulantes et ne troublaient pas excessivement l'impression tonale fortement réaffirmée par la réexposition, ce qui est logique, si près de la fin. La cadence, assez développée, de Beethoven est à cet égard un véritable « second développement », creusant à l'intérieur de la forme une cavité modulante supplémentaire réservée au soliste seul et décentrant la forme. À la fin de cette cadence, quelle qu'elle soit, le piano prépare avec insistance le retour au ton initial, dans lequel conclut le tutti, seul, comme au début, le piano étant retourné au silence.

On a vu ainsi à la fois la difficulté à cerner, à nommer cette forme de premier mouvement de concerto ; mais aussi l'art avec lequel Mozart se sert de cette forme « aménagée ». Ce principe d'un troisième thème (notamment repris dans le concerto K. 491 en ut mineur), par lequel entre le piano et qui lui est réservé, le pose tout de suite comme individu irréductible et casse la littéralité de la nouvelle exposition, déplaçant ses perspectives, donnant une nouvelle force aux thèmes déjà entendus, dérangeant leurs rapports respectifs, entre eux et par rapport à lui. Faisons l'expérience (mentale) d'amputer du début de l'exposition soliste ce thème additionnel S, et joignons directement la fin de l'exposition orchestre à la reprise de A, telle qu'elle figure dans l'exposition soliste. Cela reste beau, mais textuel, répétitif, symétrique ; et le pianiste dès lors ne semble entrer que pour ajouter ses broderies.

Une étude des autres premiers mouvements de concertos de Mozart montrerait comment, dans cette forme à « double exposition », l'entrée du soliste est préparée de telle sorte qu'elle n'est pas seulement comme une addition sur un texte initial. Les rapports apparemment, indéfinissables, entre cette fausse préexposition, ou ouverture, et cette exposition seconde, ou « vraie », s'éclaireront peut-être mieux si l'on se réfère à l'opéra : il y a l'ouverture qui énonce des thèmes projetés vers le futur, thèmes qui « vont avoir lieu », et l'action qui les amène au présent, qui les actualise et les inscrit forcément comme « déjà entendus ». Cette rétroaction se retrouve dans la double exposition de concerto. Il n'y a pas de présent pur dans l'opéra ni dans le concerto, en ce cas, puisque le présent tire sa force d'avoir déjà eu lieu, sous la forme d'une « annonce » (comme entre l'ouverture de Don Giovanni et la scène finale du Commandeur). Mais il a eu lieu, sans la voix, sans le personnage. Ce personnage, c'est ici le piano, dont la présence actualise les thèmes et leur donne leur essor définitif, leur être.

Après ces chefs-d'œuvre mozartiens qui fixent moins le genre dans une forme intouchable qu'ils n'en exploitent la dramaturgie d'une manière unique et bouleversante, le concerto suit une double évolution : d'une part, vers un concerto facile et brillant, où le compositeur ne donne de lui-même que son savoir-faire, son savoir-briller ; d'autre part, vers des recherches diverses, au coup par coup, pour régénérer le genre, le rééquilibrer.

En règle générale, l'orchestre de concerto grossit, s'enrichit de plus en plus souvent des cuivres et des timbales (exceptionnels chez Mozart), tandis que, parallèlement, le soliste gagne en technique, et son instrument en possibilités de jeu.

Ainsi Beethoven « touche-t-il » au moule du concerto pour introduire des innovations, dont aucune ne deviendra la règle : d'une part, il introduit tout de suite le soliste (concerto pour piano no 4 en sol majeur, et surtout no 5, l'Empereur, en mi bémol majeur, où le piano prélude par une cadence de virtuosité) ; d'autre part, il lie le 2e et le 3e mouvement, le passage de l'un à l'autre étant traité comme une nouvelle « genèse » où se prépare et s'édifie le thème nouveau. Le premier mouvement de l'Empereur, notamment, est merveilleusement construit pour tenir la durée, et habile à relancer l'intérêt dans l'exposition soliste, bien que tous les thèmes aient déjà été entendus dans l'exposition orchestre.