Mansart (Jules Hardouin-) (suite)

L’urbaniste

Créé à Paris pour les Bourbons, le thème de la place Royale manquait encore d’harmonie entre le motif central et un cadre trop vaste (le meilleur angle de vision se situant à une distance triple de la hauteur du monument). Jules Hardouin-Mansart l’a fort bien compris en adoptant la forme circulaire pour la place des Victoires (1685) et un rectangle aux angles abattus pour le programme définitif (1699) de la place Vendôme, chef-d’œuvre auquel la colonne a fait perdre sa signification. À Dijon, en 1686, quand il s’était agi d’établir le symbole du pouvoir face au palais des états, il avait opposé un hémicycle à la cour quadrangulaire et la statue au frontispice, en regard du centre de la composition, mais sans faire appel aux ordonnances ioniques, qui donnaient aux places parisiennes leur « habit de cour ». L’emploi raisonné des formes courbes devait lui fournir une autre solution remarquable, celle qui permettait d’insérer les Écuries de Versailles entre les voies d’accès convergeant vers l’avant-cour du château, vers cette magnifique esplanade amortie de quarts-de-cercle dont il pensait réutiliser le tracé devant le dôme des Invalides.

Saint-Louis des Invalides

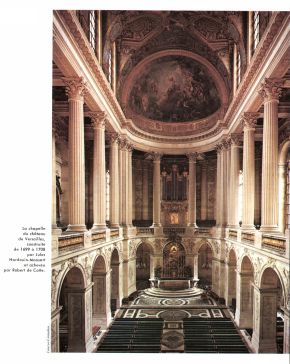

Si Louvois songeait bien, en chargeant Jules Hardouin d’achever les Invalides, à y fixer la sépulture des Bourbons, peut-on s’étonner de voir l’architecte reprendre les géniales conceptions de son grand-oncle pour la chapelle funéraire de Saint-Denis ? Hanté à son tour par le problème de la double coupole, il en proposait dès avant 1680 l’adoption pour la chapelle de Versailles ; mais il devait finalement concevoir l’édifice palatial comme une sainte chapelle lumineuse et légère (1699) et réserver l’espace ineffable pour l’église dynastique. Le projet du dôme des Invalides (1676) sera réalisé, après modification du profil supérieur, à partir de 1680. La décoration, achevée en 1706, reste dans la manière de François Mansart, avec plus de légèreté et un souci constant de mettre la pierre en valeur ; mais les chapelles elliptiques saillantes ont fait place à des volumes simples, contenus dans le strict carré du plan. La méthode de composition est géométrique (ad triangulum) et fournit des figures très pures ; leur sévérité s’accorde avec le caractère d’un édifice considéré comme la plus parfaite réussite de l’art classique.

Outre ces réalisations, qui comptent parmi les plus célèbres de l’architecture française, Jules Hardouin-Mansart a encore beaucoup construit ; trente années à la tête des Bâtiments royaux, il a pu mener le classicisme à son apogée et, par la voie de ses élèves (en particulier Boffrand*), en permettre la diffusion en Europe. À la froide beauté prônée par ses collègues de l’Académie, il a su ajouter la grâce et, renouant avec la tradition, mettre au point des distributions intérieures et un confort appelés à se généraliser. Ce souci rationnel, ne le dut-il pas quelque peu à sa première formation ? C’est un appareilleur, un praticien pensant en volumes et non en dessins qui a conçu la voûte plate de l’hôtel de ville d’Arles (v. 1684) et la structure dépouillée de l’Orangerie de Versailles (1680-1686) ; et cela n’enlève rien à une beauté établie sur des bases saines et commodes, selon les principes mêmes du classicisme.

H. P.

➙ Classicisme.

P. Bourget et G. Cattaui, Jules Hardouin-Mansart (Vincent et Fréal, 1960). / B. Jestaz, Jules Hardouin-Mansart : l’œuvre personnelle, les méthodes de travail et les collaborateurs (École des chartes, 1962). / Les Mansart, bibliographie (Centre nat. de bibliographie, Bruxelles, 1966).