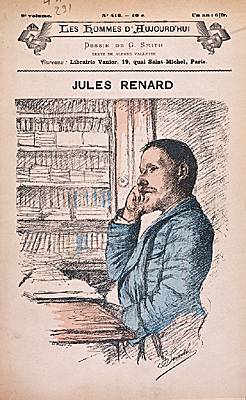

Jules Renard

Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire mondial des littératures ».

Écrivain français (Châlons-sur-Mayenne 1864 – Paris 1910).

Son enfance est malheureuse, et ses parents le sont aussi (ils se suicideront l'un et l'autre : le père en 1897, la mère en 1909). Son regard sur le monde et sur la nature se fixe pour toujours : ce sera un regard de muet, partagé entre l'amour de la littérature et celui du silence, la surprise et la jalousie, le bucolisme et la furie, « la chair de l'être et l'os du cadavre » (G. Perros). Dans toute son œuvre, il scrute le même point, comme lorsque sa famille, « pour savoir qui se taira le mieux, faisait, sans bruit, sa quoditienne partie de silence » (les Cloportes, 1888). Il publie Crime de village (1888) et Sourires pincés (1890), titre révélateur. Il poursuit avec l'Écornifleur (1891), où la bêtise du couple, qui va jusqu'à la nausée, fait presque du pique-assiette un justicier. Après Coquecigrues (1893), la Lanterne sourde (1893), le Vigneron dans sa vigne (1894), il publie Poil de carotte (1894), histoire d'une vie caricaturale, celle d'un enfant s'agitant maladroitement entre deux parents tristes. Étouffement, amertume et solitude son écrits en haine des familles. Renard en tira (1900) une pièce en un acte, un des rares chefs-d'œuvre du théâtre naturaliste. Ses récits déroulent une succession de scènes brèves, méticuleuses, aux phrases dressées comme autant de mèches rebelles et vengeresses. Viennent ensuite la Maîtresse (1896), Bucoliques (1898), les Philippe (1907)... Au théâtre, il donne le Plaisir de rompre (1897), le Pain de ménage (1899), Monsieur Vernet (1903), Huit Jours à la campagne (1906) et la Bigote (1909) : « la tragédie du minuscule ». De même que dans ses romans, il y enserre tout dans ces phrases courtes et drues, qui isolent, étouffent et presque momifient. La façon dont il décrit et définit les animaux dans ses Histoires naturelles (1894) montre bien l'espèce de cruauté avec laquelle ce « chasseur d'images » enchâsse le réel dans sa phrase. Son écriture, ou plutôt son rêve d'écriture (« écrire comme Rodin sculpte »), se fait curieusement idéogrammatique : « Je n'ai plus besoin de décrire un arbre, il me suffit d'écrire son nom. » Quant au sentiment qu'il prête au pigeon, on peut le lui retourner : « Et c'est insupportable à la longue, cette manie héréditaire d'avoir toujours dans la gorge quelque chose qui ne passe pas. » Son Journal, qui couvre la période 1887-1910, a paru en 1927. C'est un remarquable document, à la fois sur l'actualité littéraire et politique et sur l'auteur lui-même : on y découvre à la fois un homme de lettres bien parisien, cofondateur du Mercure de France, ami de Daudet, Barrès, Huysmans, Tristan Bernard, Verlaine, Claudel, un écrivain engagé qui sera dreyfusard, maire de Chitry et qui publiera la Vieille dans le premier numéro de l'Humanité, un être tout en blocages et en rejets, notamment de la musique il dira de Pelléas : « le bruit du vent. J'aime mieux le vent », et refusera de rencontrer Ravel qui veut mettre en musique les Histoires naturelles). On y lit aussi cet aveu flaubertien, juste retour pour celui qui voulait « faire saigner les choses » (Sartre) : « Mon style m'étrangle. » Renard était atteint de répulsion généralisée (« J'ai le dégoût très sûr »), ce qui lui permit de saisir « l'universelle loi d'éparpillement » du monde moderne, l'inadaptation de la littérature bien lissée à dire le fragmentaire et le discontinu. Travaillant dans le détail, le gris, le nauséeux, le « vespasien » (« nettoyer les écuries d'Augias avec un cure-dents »), Renard trouva sa méthode dans la dissociation des idées qui « décompose et découvre des affinités latentes ». Si Renard « s'est manqué » comme le pensait Sartre, c'était son but. Et le Journal n'est qu'« un avortement heureux des mauvaises choses » qu'il aurait pu écrire.