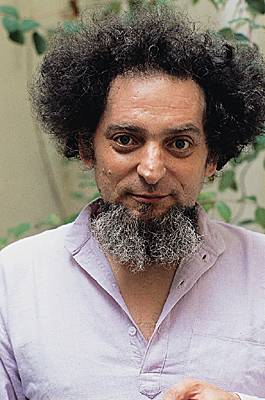

Georges Perec

Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire mondial des littératures ».

Écrivain français (Paris 1936 – id. 1982).

Son œuvre, qui se caractérise aussi par l'intensité autobiographique, la passion de raconter des histoires ou l'approche sociologique, est surtout considérée comme celle d'un virtuose des jeux formels. Pour expliquer la place centrale des contraintes chez Perec, il faut revenir à son histoire. « L'Histoire avec sa grande hache » le rend très tôt orphelin de ses parents, immigrés juifs polonais : son père est tué au front en juin 1940, sa mère, arrêtée le 11 février 1943, meurt en déportation ainsi que trois de ses grands-parents.

Mais que dire, et comment dire, quand l'histoire vous a privé de voix ? Perec choisit contre le vide, et pour dire le vide, d'utiliser les contraintes formelles. Il devient en 1967 l'un des membres les plus actifs de l'Oulipo, et fait du jeu avec les règles le principe même de son écriture. La parole est ainsi aux contraintes, elles la justifient, et ce qu'elles peuvent dire est illimité. Écrire consiste dès lors à transformer les données irrémédiables d'une histoire individuelle en principes organisateurs, à transmuer leur charge d'angoisse en potentialité créatrice : de l'enfance brisée à la mise en pièce des signifiants, du 11 février aux 11 onzains de 11 lettres (Alphabets, 1976). Anamnèse masquée, analyse qui prend les voies détournées de la fiction pour débusquer l'indicible, son écriture renouvelle aussi de manière spectaculaire l'invention narrative. Pour cet écrivain sans famille, la littérature devient un foyer, et les grands écrivains du passé des figures tutélaires : l'importance de l'intertexte (citations, allusions, pastiches, reprises) est une constante de son œuvre.

Dans son premier roman, les Choses (prix Renaudot 1965), Perec réécrit l'Éducation sentimentale de Flaubert. Étude sociologique (Jérôme et Sylvie croient désirer les « choses » que la société de consommation leur impose), cette fable réaliste est aussi nourrie d'une foule de références (Barthes, Joyce, Scève, Dac ou Hergé) et utilise avec une grande maîtrise la technique du discours rapporté, les listes (qui dénoncent l'illusion du rapport immédiat au réel) et les temps : entre un premier chapitre au conditionnel et un dernier au futur, le passé défini et l'imparfait sont utilisés avec une ironie et une inexorabilité toute flaubertienne.

La Disparition (1969) est l'exemple le plus célèbre de lipogramme en e, contrainte tyranique qui non seulement retire à la langue le tiers de ses mots (« Disons, grosso modo, qu'à la fin tu n'auras à ta disposition qu'un mot sur trois ») mais aussi le je, le présent et la marque du féminin. Cet étonnant tour de force, loin d'être uniquement ludique, prend un relief particulier par rapport à l'histoire personnelle de l'écrivain : de la disparition d'eux au lipogramme en e, c'est un langage orphelin de sa voyelle essentielle qui dit la disparition des parents, un roman sans féminin qui pleure une mère assassinée ; sans e, le je s'abolit, de même que le nom (Perec) qui retrouve aussi l'écriture hébraïque sans voyelle.

W ou le souvenir d'enfance (1975) fait alterner un chapitre de récit d'aventure (qui verse d'abord dans le mystère, puis dans la pseudo-satire, enfin dans l'horreur visionnaire) et un chapitre autobiographique (reconstitution méthodique et souvent douloureuse de son enfance). La fiction, qui dépeint la terrifiante île de W où règne une dictature soumise à des lois sportives, est la projection des hantises de l'écrivain et une relecture de l'Univers concentrationnaire de David Rousset. L'autobiographie d'un sujet qui affirme d'entrée « je n'ai pas de souvenirs d'enfance » semble impossible, mais la recherche anxieuse des traces de l'histoire personnelle résonne de façon lancinante dans la fiction : le rapport des deux récits demeure implicite, tandis qu'ils convergent sans jamais l'atteindre vers l'indicible, le camp de concentration.

La Vie mode d'emploi (prix Médicis 1978), livre monumental et labyrinthique sous-titré « romans », qui a demandé neuf ans de travail, est une impressionnante hybridation de la littérature et des mathématiques, et l'essai le plus complexe d'écriture à formule jamais élaboré. Perec « imagine un immeuble parisien dont la façade a été enlevée » et le peuple grâce à des « processus formels [...] dont les seuls énoncés [lui] semblent avoir quelque chose d'alléchant ». La « polygraphie du cavalier » définit l'ordre de description des pièces de l'immeuble, qui sont ensuite remplies et animées grâce à 21 paires de listes de 10 éléments, soit 420 éléments (couleurs, meubles, nombre de personnes, événements historiques, citations littéraires, etc.). La répartition des matériaux romanesques ainsi listés ne doit être ni aléatoire ni réaliste, mais doit absolument obéir à une règle formelle : ce sera l'algorithme du « bi-carré latin orthogonal d'ordre dix », dont l'inconvénient est toutefois une rigidité excessive ; des permutations y sont introduites, elles-mêmes régulées par la « pseudo quenine d'ordre 10 ».

Ce dispositif, « véritable machine à raconter des histoires », pulvérise le roman en une constellation flottante de matériaux épars, puis produit et organise, à partir d'un ensemble complexe de règles mathématiques pourtant étranger à toute fonction mimétique, une multitude de récits d'aspect parfaitement réaliste. Perec parvient ainsi à coordonner dans un espace (11 rue Simon-Crubellier) et un temps (vers 20 h le 23 juin 1975) parfaitement circonscrits, la somme jubilatoire d'une centaine de petits romans policiers, sentimentaux, sociologiques et de biographies tour à tour touchantes, cocasses, fantasques ou tragiques. Les trois personnages principaux que sont Bartlebooth, Winckler et Valène dressent un portrait en triptyque du créateur, autour de la problématique du puzzle dont manque toujours la pièce centrale (le W) : disparition, vide central, jeu entre les pièces sont nécessaires pour que la totalisation soit possible mais toujours différée, avant d'imploser à la dernière page, lorsque le lecteur comprend que l'ensemble du livre tient dans l'instant de la mort de Bartlebooth.

Perec a écrit d'autres romans (Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?, 1966 ; Un homme qui dort, 1967 ; Un cabinet d'amateur, 1979), une série de recensions à caractère autobiographique (la Boutique obscure, 1973 ; Espèces d'espaces, 1974 ; Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, 1975 ; Je me souviens, 1978), des poèmes (Ulcérations, 1974 ; la Clôture, 1980), des « exercices oulipiens » – un palindrome de 5 826 signes, des monovocalismes en e (les Revenentes, 1972) ou en a (What a man !, posthume, 1996 –, des pièces de théâtre (l'Augmentation, 1970 ; la Poche Parmentier, 1974), des films (Un homme qui dort, Récits d'Ellis Island) et des mots croisés.