Valois

Dynastie de rois qui régnèrent sur la France de 1328 à 1589.

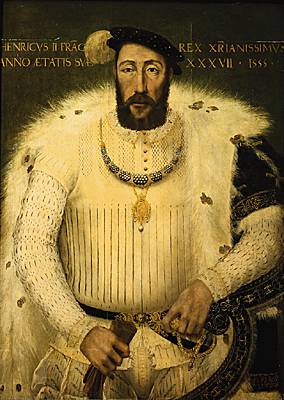

À la mort du dernier des Capétiens directs, Charles IV le Bel (1328), Philippe, comte de Valois, cousin du roi défunt, est reconnu roi de France par l'assemblée des princes, pairs, prélats et barons du royaume réunie à Saint-Germain-en-Laye (avril 1328). Fils de Charles, comte de Valois, et petit-fils de Philippe III le Hardi, Philippe de Valois monte sur le trône sous le nom de Philippe VI, premier roi de la dynastie des Valois qui compte treize souverains : Philippe VI (1328-1350), Jean II le Bon (1350-1364), Charles V le Sage (1364-1380), Charles VI le Bien-Aimé (1380-1422), Charles VII (1422-1461), Louis XI (1461-1483), Charles VIII (1483-1498), Louis XII (1498-1515) [extinction de la branche Valois-Orléans], François Ier (1515-1547), Henri II (1547-1559), François II (1559-1560), Charles IX (1560-1574) et Henri III (1574-1589).

1. Les premiers Valois

1.1. La guerre de Cent Ans

Les circonstances de l'accession au trône de Philippe VI, négociée avec les grands barons du royaume dans un contexte d'affaiblissement de l'autorité monarchique, favorisent le déclenchement d'une grave crise à la fois extérieure et intérieure qui marque les règnes des premiers Valois.

À l'extérieur, c'est la terrible épreuve de la guerre de Cent Ans (1337-1453). Dans cette lutte dont l'enjeu est l'existence même de la dynastie et l'indépendance du royaume, les Valois utilisent habilement à leur profit la lente éclosion d'une conscience nationale.

La lente éclosion d'une conscience nationale

Dès le règne de Charles V le Sage ils s'y emploient, d'une part en suscitant nombre d'œuvres de propagande (tel le Quadrilogue invectif d'Alain Chartier, en 1422) qui ont pour but de mettre l'accent sur le caractère sacré de la monarchie française, d'autre part en développant autour de leur personne un faste et un rituel monarchique destinés à frapper les foules (cérémonial du sacre, entrées royales dans les « bonnes villes »).

C'est pourquoi, aux heures les plus sombres, le sentiment national naissant peut, grâce à l'action de Jeanne d'Arc, s'incarner dans la personne de Charles VII et soutenir l'œuvre de reconquête. Mais, en faisant du monarque le garant de l'intégrité du royaume, la lutte contre l'envahisseur tend à modifier les fondements mêmes de la royauté. Pour répondre aux prétentions anglaises, les juristes de l'entourage royal (tel Juvénal des Ursins) élaborent des règles (inaliénabilité du domaine royal, indisponibilité de la couronne) qui visent à faire du monarque le dépositaire d'une fonction régie par un statut de droit public.

1.2. Crise de la monarchie française

Il reste qu'à l'intérieur, dans un contexte économique et social aggravé par les dévastations, la saignée démographique (→ peste noire, 1347-1349) et les révoltes (révolution parisienne dirigée par Étienne Marcel, 1356-1357 ; révolution cabochienne, 1413), le pouvoir royal est contesté par la turbulence des grands vassaux et princes apanagés (tels le roi de Navarre, les ducs de Bourgogne, d'Orléans et de Berry) qui font du royaume le champ clos de leurs rivalités (querelle des Armagnacs et des Bourguignons, 1407-1435), s'allient parfois aux Anglais (alliances anglo-navarraise [1356] et anglo-bourguignonne [1419]) et suscitent des coalitions contre l'autorité monarchique (→ ligue du Bien public, 1465 ; Guerre folle, 1485-1488).

1.3. Le rétablissement français et l'unification territoriale

Après avoir rejeté l'ennemi hors de France, la royauté s'attache à réduire les grands apanages et poursuit l'extension du domaine royal entamée par Philippe VI. Les apanages de Bourgogne et d'Anjou font retour à la Couronne en 1477 et 1481 ; l'avènement de Louis XII (1498) et celui de François Ier (1515) font rentrer dans le domaine royal les apanages d'Orléans et d'Angoulême ; et la trahison du connétable de Bourbon permet à François Ier de confisquer ses biens, qui sont rattachés à la Couronne en 1531.

Les Valois agrandissent le royaume du Dauphiné (1349), de Montpellier (1349), de la Provence (1481), de la Bretagne (1532), des Trois-Évêchés (1552), et recouvrent Calais et Guînes (1558). Ainsi, bien qu'ils renoncent à la Flandre (1482), à l'Artois et à la Franche-Comté (1493) et, à l'issue des guerres d'Italie (1494-1559), à leurs revendications transalpines, ils font progresser de manière décisive l'unification territoriale de la France dont ils consolident en outre la frontière du Nord-Est. Dans la seconde moitié du xvie siècle, il ne subsiste dans le royaume qu'une seule puissance féodale, la maison de Bourbon-Navarre (ou de Vendôme-Albret).

2. La centralisation politique et administrative

Tenant la noblesse en tutelle (grâce notamment à la cour) et contrôlant le clergé (→ pragmatique sanction de Bourges [1438], concordat de Bologne [1516]), les Valois font aussi progresser la centralisation politique et administrative par le développement des institutions que leur lèguent les Capétiens et par la création d'organes nouveaux.

L'organe essentiel du gouvernement, le Conseil du roi, issu de la Curia regis, fait l'objet d'un sectionnement en fonction de la spécialisation de ses membres. Le politique devient le monopole de réunions restreintes du Conseil (Conseil des affaires ou étroit) en présence du roi ; le judiciaire est soumis à une autre partie du Conseil (Conseil des parties ou privé) vers laquelle sont canalisées les affaires relevant de la justice retenue du roi, tandis que les affaires financières sont traitées par une autre section, le Conseil des finances. Auprès du Conseil du roi se met en place un véritable gouvernement composé de six personnages essentiels : le chancelier, le surintendant général des Finances et les quatre secrétaires d'État dont deux deviennent en 1570 et en 1589 les chefs de véritables départements ministériels (Affaires étrangères, maison du roi). Issus comme le Conseil de la Curia regis, le parlement et la Chambre des comptes, organes judiciaire et financier du gouvernement central, achèvent de s'organiser.

La multiplication des parlements provinciaux, des bailliages et des sénéchaussées, et la création des présidiaux (1552) mettent la justice royale à la portée des justiciables et assurent, avec la rédaction des coutumes (fin xve siècle-xvie siècle), une justice compétente.

Pour les besoins de la guerre, la monarchie obtient des états généraux d'ajouter aux finances ordinaires (revenus du domaine royal) des finances extraordinaires, c'est-à-dire des impôts (→ taille, aides, traites, gabelle) qui deviennent permanents et permettent aux Valois de substituer à l'ost féodal une armée permanente (création des compagnies d'ordonnance [1445] et des francs archers [1448]) et de prétendre ainsi au monopole du droit de guerre.

Pour assurer la gestion de ces impôts, une administration nouvelle voit le jour au xive siècle (élus, généraux des finances, Cour des aides). Distincte de l'administration des finances ordinaires (trésoriers généraux, receveurs, Chambre des comptes), elle fusionne avec cette dernière sous François Ier (création du trésor de l'Épargne, 1523) pour former une vaste administration financière dirigée par le surintendant.

Dans les provinces, la royauté multiplie les officiers (6 200 en 1547) qui renforcent l'autorité monarchique. Mais au xvie siècle s'affirme parmi eux un esprit d'indépendance lié à la vénalité (officialisée en 1522) et à l'hérédité de leurs charges et qui conduit la monarchie à envoyer dans toutes les provinces de nombreux commissaires (futurs intendants) pour les contrôler.

3. L'unification territoriale et politique

Du xive au xvie siècle, les Valois transforment ainsi la France féodale qu'ils héritent des Capétiens en un État moderne. Grâce à eux la France fait des progrès considérables dans la voie de l'unification territoriale et politique. Au milieu du xvie siècle, elle offre à l'Europe l'image d'une monarchie parvenue à un haut degré de puissance. « Jamais peut-être rois de France ne furent plus puissantsque François Ier et Henri II et c'est au commencement du xvie siècle qu'a triomphé l'absolutisme monarchique », écrivait Georges Pagès en 1928.

Moins affirmatifs, les historiens d'aujourd'hui soulignent que le développement de l'absolutisme et de la centralisation monarchiques se heurte à la tradition, au provincialisme, aux structures sociales et aux mentalités, tout en reconnaissant que la première moitié du xvie siècle est marquée par de décisifs progrès de l'État dont les guerres de Religion (1562-1598) révèlent la solidité. Durant ces guerres, qui ensanglantent le royaume sous les trois derniers Valois, la monarchie traverse une grave crise qui se reflète dans les doctrines des monarchomaques (calvinistes français opposés à l'absolutisme), soutenues par les protestants puis par les ligueurs, qui développent la théorie du tyrannicide et justifient le meurtre d'Henri II.

Mais, en dépit des attaques et des désordres, la monarchie conserve ses institutions et poursuit son activité législative, particulièrement intense sous Henri III. Après le rétablissement de la paix, elle retrouvera rapidement sa puissance sous Henri IV grâce surtout à la solidité des institutions que les Valois lèguent aux Bourbons (1589).