manga

(mot japonais signifiant littéralement « dessin dérisoire »)

Bande dessinée japonaise.

L'univers du manga

Au pays du Soleil-Levant, le manga représente un patrimoine graphique et artistique considérable et jouit d’un statut exceptionnel, sans équivalent en Occident malgré la reconnaissance du genre depuis l’école franco-belge de la « ligne claire » jusqu’aux comics américains.

Après avoir longtemps souffert d’une mauvaise réputation en Europe – où on lui reprochait sa violence gratuite et son romantisme à l’eau de rose, la laideur de ses dessins et l’inconsistance de ses scénarios –, le manga est aujourd’hui reconnu comme un art à part entière. Il révèle une inventivité et une diversité telles qu’il est parvenu à franchir les barrières culturelles occidentales, devenant un authentique phénomène.

Une ancienne tradition graphique

Les Japonais, qui grâce à l’écriture entretiennent depuis l’enfance un rapport privilégié avec le dessin, sont les héritiers d’une tradition picturale élaborée, que révèlent les premières œuvres graphiques datées du viiie s. Dès cette époque et jusqu’au xive s., les artistes ont développé une technique de dessin nommée e-makimono : ces images peintes sur des rouleaux de papier longs de plusieurs mètres, agencées en séquences, racontaient des légendes, des anecdotes de guerre, des scènes de la vie quotidienne.

Les origines du manga pourraient ainsi remonter aux Chôjû-giga (littéralement « caricature de la faune »), quatre célèbres rouleaux d’e-makimono du xiie s. Attribuées au moine bouddhiste Toba Sojô (1053-1140), ces peintures satiriques représentaient des animaux (lapins, grenouilles, singes, chevaux, etc.) dans des postures humaines, dans une suite de saynètes humoristiques. On y retrouve l’économie du trait qui caractérisera les œuvres d'art graphiques japonaises jusqu’aux mangas.

L'invention du mot « manga »

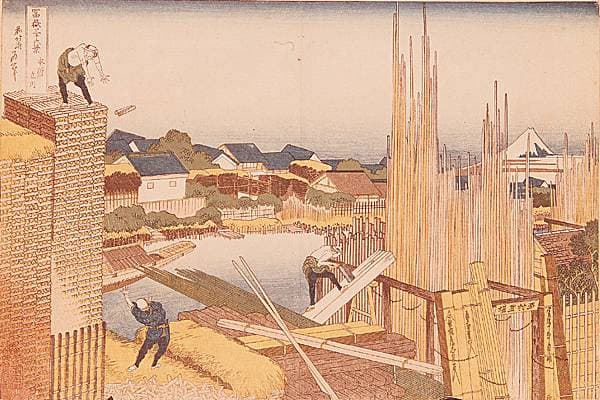

C’est en 1814 que le peintre Hokusai Katsushika, grand maître de l’estampe japonaise, invente un mot pour désigner ses carnets de croquis, caricatures et études diverses qu’il réunira dans une encyclopédie en 13 volumes (1814-1848 et 2 volumes posthumes) : la Manga, néologisme issu de deux idéogrammes chinois, man et ga, qui signifie « dessins foisonnants», et qu'on traduit aussi par « images dérisoires » ou « dessins grotesques ». Ces dessins représentaient en effet des personnages aux expressions grimaçantes et aux physionomies comiques, caractéristiques que l’on retrouvera dans le manga des temps modernes.

L'influence de l'Occident

Le manga, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est issu de cette tradition graphique japonaise et des influences occidentales survenues au milieu du xixe s.

Vers 1860, le Japon ouvre en effet ses frontières au monde et importe de nouvelles techniques d’illustration, notamment en matière de dessins de presse politiques, qui vont profondément influencer les dessinateurs nippons. Un Britannique, Charles Wirgman (1832-1891), correspondant pour le quotidien The Illustrated London News, s’installe à Yokohama en 1861 et fonde l’année suivante un magazine satirique : The Japan Punch. Il intègre dans ses pages des caricatures de style occidental, surnommées ponchi-e (« dessins à la Punch »). En 1882, suivant les traces de Wirgman, le Français Georges-Ferdinand Bigot (1860-1927) publie de nombreux recueils de dessins satiriques, dont le plus connu demeure Tôbaé.

Le procédé séduit les illustrateurs japonais qui, en l’enrichissant de références et de calembours du cru, n’hésitent plus à critiquer ouvertement le pouvoir – ce qui était interdit depuis le Shogounat. Le genre fait fureur. Dans les années 1890, le terme (alors plutôt péjoratif) de ponchi-e est remplacé par le mot manga.

À l’aube du xxe s., les quotidiens japonais publient leurs premières bandes dessinées inspirées par les comic strips américains récemment importés. Influencé par ces séries courtes à l’humour universel, le dessinateur Rakuten Kitazawa (1876-1955) fait paraître en 1902 une série de strips dans le supplément couleur du dimanche calqué sur le modèle des journaux américains, Jiji Manga. Suivent alors le Tokyo Puck, nouveau support en couleur, ainsi que de nombreuses traductions et adaptations de comic strips, dont la série Bringing Up Father de Georges McManus (connue en français sous le titre la Famille Illico). Le manga se développe ensuite grâce à de multiples magazines : l’éditeur Kôdansha publie le Shônen Club (1914), un mensuel illustré pour garçons, suivi du Shôjo Club (1923), la version pour filles, puis du Yônen Club (1926), pour les enfants en bas âge. En 1932 est créé le Nihon Mangaka Kyokai, première association de mangakas, qui existe encore aujourd’hui.

Durant la décennie 1935-1945, conscient du formidable impact du manga sur la population, le gouvernement japonais décide d’utiliser celui-ci à des fins militaires en en faisant un instrument de propagande. L’exemple le plus célèbre est celui de Norakuro, un des personnages les plus populaires du Shônen Club : héros pour les enfants à l’origine, ce petit chien errant se transforme bientôt en symbole de la cause nationaliste par ses victoires sur les champs de bataille. Recueillies en livres imprimés en couleurs vives, ses aventures se vendent à plus d’un million d’exemplaires durant la Seconde Guerre mondiale. Mais la défaite de 1945, combinée au traumatisme né du bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki, plonge le pays dans la récession et le désespoir. Paradoxalement, ce malheur va réveiller les forces vitales de toute une nation et accélérer le processus de reconstruction intellectuelle et culturelle, dont le manga va bientôt bénéficier.

Tezuka Osamu, le « Dieu du manga »

Dans ce contexte difficile d’après-guerre, Tezuka Osamu, un jeune homme de 19 ans qui voue une véritable passion au cinéma, va révolutionner le manga. Né en 1928 dans une famille libérale et cultivée, Tezuka fait montre d’un talent précoce pour le dessin et passe ses années d’adolescence à noircir des carnets de croquis. En 1947, parallèlement à des études de médecine, il publie son premier manga, qui reçoit un écho favorable auprès d’un public avide de distractions : Shin Takarajima (la Nouvelle Île au trésor). De nouveaux succès, comme Jungle Tatei (le Roi Léo, 1950-1954) et Atomu Taishi, rebaptisé Tetsuwan Atomu (Astro Boy ou Astro le petit robot, 1951-1968), suivront rapidement.

Parallèlement à une abondante production dans les genres les plus divers (contes de samouraï, séries animalières, histoires pour les petites filles, récits fantastiques), Tezuka crée en 1961 son propre studio d’animation (Mushi Productions, rebaptisé Tezuka Productions en 1976) et réalise des adaptations télévisuelles de ses principaux personnages. Les séries suivantes (Hinotori [Phénix], à partir de 1967 ; Black Jack, 1973-1978) ne feront que confirmer l’immense talent de ce dessinateur : en ayant recours à des figures inhérentes aux codes narratifs du cinéma (cadrage, angle de vues), en développant des astuces graphiques propres à simuler le mouvement et à susciter l’émotion, il crée un style et ouvre la voie à une nouvelle génération d’artistes. Également reconnu pour son humanisme qui transparaît dans chacune de ses œuvres, Tezuka est aujourd’hui considéré dans son pays comme le « Dieu du manga ».

Un genre en mutation

Au début des années 1950, les mangas connaissent un essor considérable dû en partie au besoin du peuple de se divertir pour oublier les difficultés d’une vie quotidienne marquée par la pauvreté. Peu onéreux, alliant humour et fantaisie, de nouveaux magazines se multiplient et se livrent à une rude concurrence. En 1955, les éditeurs commencent à publier des séries complètes précédemment parues en épisodes dans ces magazines. Ces volumes de poche (tankô-bon) deviennent rapidement très populaires ; le principe dès lors s’imposera sur le marché du manga. C’est également à cette époque que sont créés les kashibon manga, librairies-bibliothèques ambulantes proposant la location payante de mangas.

Toutefois, en marge de cette production dépourvue de réelle inventivité et formatée pour plaire au jeune public, quelques auteurs en quête d’innovations créatrices s’attachent à défricher les horizons inexplorés. C’est ainsi qu’en 1957 Tatsumi Yoshihiro crée le manga gekiga, genre dramatique s’adressant aux adolescents et aux jeunes adultes. Auteur notamment de Coups d’éclat (1969-1972) et des Larmes de la bête (1971), il est rejoint dans sa démarche par un petit cercle de mangakas dont les récits sérieux, inspirés par la sombre réalité sociale, se heurtent d’abord au conservatisme de l’époque. Il faut attendre la fin des années 1970 pour que le gekiga trouve enfin son public et fasse évoluer le genre vers plus de maturité graphique et narrative.

L'explosion des années 1980-1990

Entre les innovations graphiques de Tezuka et les renouvellements thématiques du gekiga, le manga s’est diversifié selon les goûts d’un lectorat de plus en plus nombreux et varié. À partir des années 1980, grâce à sa diffusion en prépublication dans des magazines bon marché, il touchera toutes les classes sociales et toutes les générations.

Le genre aborde aujourd’hui une multitude de thèmes : de la romance au récit de science-fiction, de la satire sociale aux épopées historiques, du conte initiatique au journal intime, de l’épouvante à l’érotisme. Il peut même prendre la forme de manuels pratiques pour apprendre à bricoler, jouer au football ou faire la cuisine ! Cette extrême diversité, associée à un prix de vente modeste – le manga est publié en petit format sur du papier de qualité médiocre qui engendre un faible coût de production – fait de lui un phénomène d’édition : il représente actuellement environ 40 % du marché de l’édition japonaise, soit deux milliards de livres et de magazines de bandes dessinées par an. Phénomène d’édition, voire de société, car on parle désormais de « culture manga », laquelle englobe le film d’animation, la musique, la mode vestimentaire et le design.

L'arrivée du manga en France

Le temps des dessins animés

C’est par le biais des dessins animés que le manga a fait son apparition en France, à la fin des années 1970. En effet, pendant un temps, les séries télévisées comme Goldorak (d’après Ufo Robo Grandizer, de Nagai Gô), Albator (d’après Captain Harlock, de Matsumoto Leiji) ou Candy (d’après Candy Candy, de Mizuki Kyôko) ont été les uniques représentants du genre pour le public, qui ignorait qu’elles étaient des adaptations de mangas. Pour répondre à l’engouement suscité par cette nouveauté, les chaînes françaises se sont alors livrées à une surenchère dans leur programmation destinée aux enfants, sans toujours se soucier du contenu. C’est ainsi que, à partir de 1984, la diffusion de dessins animés ultra violents, ciblant à l’origine un public adolescent, comme Dragon Ball (d’après Toriyama Akira), puis surtout Ken le Survivant (d’après Hara Tetsuo et Buronson), indignera l’opinion qui associera systématiquement manga et violence gratuite. Malgré quelques tentatives pionnières en matière d’édition de qualité, comme la revue Le cri qui tue (6 numéros parus entre 1978 et 1981) ou Gen d’Hiroshima, le chef-d’œuvre de Nagasawa Keiji (publié chez Les Humanoïdes Associés en 1983), le manga peinera à se départir de cette image négative.

Une reconnaissance tardive

Il faut attendre 1989 et le succès tant public que critique de la série d’Otomo Katsuhiro, Akira (paru chez Glénat), pour que le manga commence à sortir de l’impasse où l’avait conduit son impopularité. Dès la fin des années 1990, outre Glénat, plusieurs éditeurs de bandes dessinées lancent ainsi leurs collections ou leur label d’édition de mangas – Écritures (1997) et Sakka (2004) chez Casterman, Akata chez Delcourt (2002) –, tandis que se créent des maisons d’édition spécialisées, comme Tonkam (1994), Kana (1997) ou Pika (2000).

Le festival d’Angoulême contribuera également à l’essor du manga en faisant du Japon son invité d’honneur dès 1991, puis de nouveau en 2001, année où la manifestation atteindra des records de fréquentation. Régulièrement sélectionnés et récompensés par ce festival, des auteurs tels que Taniguchi Jirô (Prix du meilleur scénario en 2003 pour Quartier lointain) ou Urasawa Naoki (Prix de la meilleure série en 2004 pour 20th Century Boys) révèlent au grand public des œuvres d’une qualité graphique et scénaristique exceptionnelle. De même, la découverte tardive à partir de 1999 des dessins animés de Miyazaki Hayao (Nausicaä de la vallée du vent, 1984 ; Mon voisin Totoro, 1988 ; Princesse Mononoké, 1997 ; le Voyage de Chihiro, 2001) participera à la consécration du genre.

Depuis le début des années 2000, le marché du manga connaît une véritable explosion sous la multiplication des titres et des éditeurs spécialisés. Malgré le risque d’une certaine saturation, le genre apparaît aujourd’hui comme le meilleur ambassadeur du Japon auprès des jeunes : en 2007, en France, le japonais est ainsi devenu la deuxième langue traduite après l’anglais.

Les codes graphiques du manga

Si la créativité des auteurs de manga reflète une multiplicité de manières, le genre est cependant soumis à des codes graphiques précis et aisément repérables.

Les lignes de vitesse (speed-lines)

Ce sont des séries de lignes parallèles qui représentent le mouvement, la vitesse, l’impact. Elles servent également à mettre en valeur un personnage, ses déclarations ou ses découvertes : son visage est alors entouré de speed-lines afin de souligner l’importance de ses propos ou de son expression.

Les trames

Les trames sont des feuilles autocollantes imprimées de motifs variés (points, étoiles, fleurs, nuages, etc.), dans lesquelles on découpe la forme voulue avant de l’appliquer sur la planche. Elles remplacent les décors qui ne sont pas toujours repris d’une case à l’autre, et créent un effet visuel qui s’accorde avec l’atmosphère de la case en donnant l’impression d’un papier peint. Il existe des centaines de variétés de trames.

La déformation (super-deformed)

Cette technique consiste à déformer les personnages de manière outrancière pour traduire des émotions fortes, appuyer le propos ou détendre l’atmosphère dans une situation tragique : yeux exorbités, veines saillantes, bouches béantes, narines fumantes, cheveux dressés, etc. La déformation peut s’appliquer à un ou plusieurs personnages, n’importe où dans la planche : le héros peut ainsi passer, d’une case à l’autre, de la normalité à la caricature.

Le dessin des yeux

La plupart des personnages sont représentés avec des yeux démesurés, qui ne semblent pas correspondre au type asiatique standard. C’est Tezuka Osamu qui, le premier, sous l’influence de Walt Disney, a dessiné ses personnages avec de grands yeux « à la Bambi », afin de mieux décrire leurs émotions et leurs sentiments. Cette tradition, maintenue par la suite, est devenue une spécificité du style manga et présente des caractéristiques propres à chaque personnage : yeux ronds et grands ouverts pour les jeunes enfants, grands yeux aux longs cils scintillant d’étoiles pour les filles, yeux allongés au trait simple pour les garçons. Les « méchants » sont souvent représentés avec des petits yeux et des sourcils épais.

Le personnage-mannequin

C’est un personnage dessiné de face et en pied, sur toute la hauteur de la planche, l’arrière-plan étant comblé par des cases où se déroule l’action. La présence du personnage-mannequin affirme l’importance du héros dans le récit et permet de souligner sa valeur psychologique. Il offre aussi la possibilité d’apprécier le détail des costumes, parfois très élaborés.

Le découpage analytique

Proche du découpage cinématographique, cette technique, appliquée à la bande dessinée par Tezuka Osamu, consiste à utiliser plusieurs cases pour raconter un seul moment du récit en le dilatant à l’extrême, créant ainsi une dynamique narrative par des cadrages variés, des zooms avant et arrière, des gros plans sur les visages.

Les onomatopées

Omniprésents dans les mangas, ces mots servent à représenter des sons tels que la pluie, le bruit de pas, la glissade, le grattement, etc. Le registre des onomatopées est infini, à tel point qu’elles peuvent également évoquer des choses ou des événements qui ne font pas de bruit : la neige qui tombe, un miroitement, ou même une émotion comme un sourire ou un rougissement. Difficilement traduisibles en français, les onomatopées sont écrites en caractères katakana, dont le graphisme s’insère parfaitement dans l’illustration.

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler qu’au Japon le sens de lecture d’un manga s’effectue de droite à gauche et de haut en bas. Le volume s’ouvre ainsi par ce qui tient lieu chez nous de quatrième page de couverture. La majorité des mangas traduits en Occident ont été inversés afin de les rendre conformes à notre pratique de lecture, ce qui entraîne parfois quelques incohérences, comme un gaucher qui devient droitier, ou un coup porté au cœur situé à droite. Toutefois, devant le succès persistant du genre, quelques éditeurs occidentaux (Tonkam, Kana ou Panini Comics en France) ont fait le choix de garder le sens de lecture initial afin de restituer l’esprit de l’œuvre originale.

Mangaka, un métier difficile

Le manga apporte aux auteurs les plus doués une notoriété proche de la starisation ; on leur accorde même parfois le titre de « maître » (sensei). Fascinés par ce mythe, nombre de jeunes japonais caressent le rêve de devenir mangakas. Si les prétendants sont soumis à une très forte concurrence, le métier exige en outre un total dévouement : à titre de comparaison, un auteur de bande dessinée en France réalise en moyenne une trentaine de planches par an, soit l’équivalent de ce qu’un dessinateur japonais doit généralement fournir en une semaine.

L’édition du manga au Japon

Le système japonais d’édition de bandes dessinées relève plus de l’industrie que de l’art. Chaque éditeur de manga possède plusieurs magazines de prépublication répartis selon la classe d’âge des lecteurs, les mangashi, qui contiennent de 20 à 25 séries et qui peuvent atteindre 600 pages. La prépublication des séries dans ces magazines est donc un passage obligé pour le débutant. Les mangas sélectionnés paraissent d’abord en feuilletons d’une vingtaine de pages, accompagnés d’un bulletin de vote invitant le lecteur à donner son avis sur la série. Si celle-ci n’obtient pas les suffrages du public, elle est abandonnée. En revanche, une série est maintenue tant que les lecteurs la plébiscitent. Pour tenir les délais hebdomadaires de parution, le mangaka doit alors engager des assistants, chargés de compléter ses planches. Il est aussi tenu de soumettre régulièrement ses projets à l’éditeur, qui se réserve le droit de modifier un dialogue, un dessin, voire de changer le scénario, afin de plaire au plus grand nombre de lecteurs.

Les séries à succès paraissent ensuite dans des volumes de poche, les tankô-bon, d’environ 200 pages. Au gré de leur popularité, elles peuvent se poursuivre sur plusieurs années et atteindre jusqu’à 50 tomes – au détriment toutefois, dans la majorité des cas, de ce qui faisait l’originalité ou le charme de l’histoire dans les premiers numéros. Les « classiques » du manga ont également la possibilité d’être édités en volumes plus petits et plus épais, appelés bunkô-bon. Mangashi, tankô-bon et bunkô-bon sont diffusés aussi bien dans les kiosques à journaux que dans les librairies, lesquelles possèdent d’ailleurs souvent un étage entier consacré aux mangas.

Le travail du maître et des assistants

Le travail d’un mangaka diffère considérablement de celui d’un auteur européen de bande dessinée. La production oscillant entre 1 500 et 3 000 planches par an lui impose en effet une organisation proche de celle mise en place par un cinéaste. Les assistants, de deux à six selon la renommée du mangaka, se voient confier les multiples tâches qui permettent d’avancer la réalisation des planches préparées en amont par le maître : encrage, pose des trames, dessin des décors. C’est ce travail à la chaîne qui permet au mangaka de respecter les délais imposés par l’éditeur pour la publication de la série dans les mangashi. Régulièrement, les planches sont soumises au maître qui demande des corrections si nécessaire, avant de finaliser le dessin dans le détail en apportant sa touche personnelle.

Un mangaka peut faire fortune avec une seule série à succès, car, outre les droits d’auteur échus de ses propres livres, il perçoit d’importantes recettes annexes liées à l’exploitation des produits dérivés et des différentes adaptations (télévisuelles, cinématographiques, sous forme de jeux vidéo). Mais le rythme de travail harassant, l’obligation de rendre des comptes à l’éditeur, le stress provoqué par les délais de parution – il n’est pas rare que le mangaka et son équipe mangent et dorment à l’atelier, six jours sur sept –, conduisent parfois certains auteurs à la maladie ou à la dépression.

Les mangakas « indépendants »

L’objectif de tout mangaka est de réaliser une œuvre personnelle, libérée des contraintes tant éditoriales que commerciales. Mais cela n’est réservé qu’à quelques-uns, ceux dont le succès est tel qu’ils peuvent imposer leurs vues aux éditeurs. Pour asseoir leur indépendance, ces auteurs ouvrent parfois leur propre studio de création : s’entourant d’un ou deux assistants, ils recouvrent alors un rythme de travail moins effréné, ce qui ne les empêche, à l’instar de Taniguchi Jirô, d’Otomo Katsuhiro, de Toriyama Akira ou d’Urasawa Naoki, d’acquérir une renommée internationale.