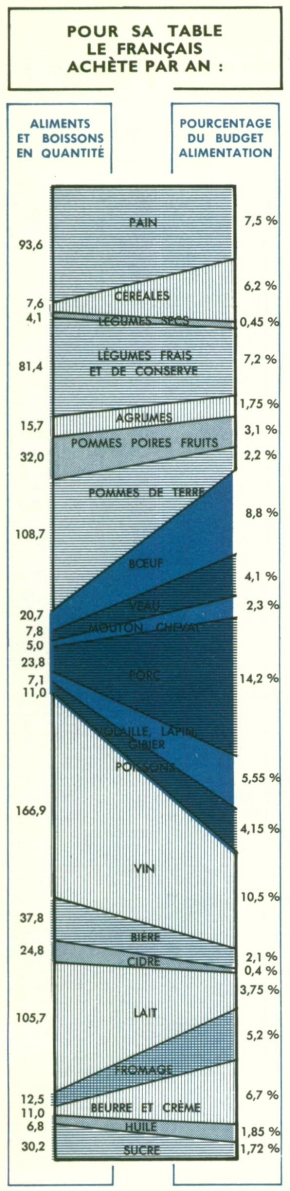

Enfin, le Français tourne le dos à l'une des habitudes de son père : il mange moins de pain. Il ne correspond plus tellement à la célèbre définition britannique : « Le Français est un monsieur moustachu, décoré, et qui mange beaucoup de pain. » Alors que les moustaches retrouvent leur succès de la Belle Époque et que les décorations tiennent leur rang, le tonnage de la production de pain, en France, baisse régulièrement.

Il est normal qu'un homme heureux de l'abondance et de la variété de ses repas éprouve moins le besoin de se nourrir de pain comme un paysan (le mandarin mangeait moins de riz que le coolie, dont c'était la seule nourriture). Là aussi, qualité remplace quantité : le « gros pain » disparaît, au profit de la baguette parisienne (baptisée « flûte » à Marseille) et des biscottes, biscuits, pains d'épice et pâtisserie. Le goût de la fine boulangerie s'est traduit par la création récente, à Paris, du pain « super art », évidemment plus cher que le pain ordinaire. Les boulangers « dans le vent » ont eu l'astuce de fabriquer du « pain de campagne cuit au feu de bois » : les files d'attente s'allongent aux portes de leurs boutiques. Comme les poutres apparentes des fermettes rénovées sont une protestation contre la géométrie monstrueuse des grands ensembles, la tourte campagnarde est un refus des produits artificiels. Pour se racheter de la médiocre facilité que lui apporte l'usage des conserves, le Français de 1967 cherche à retrouver, avec le bon pain, les traditions gastronomiques d'un pays où manger se dit toujours « casser la croûte ».

La garde-robe

Second des deux seuls chapitres qui ont perdu de leur importance par rapport aux autres, l'habillement. Encore une fois, ne nous y trompons pas. Tous calculs faits, en 1965, le Français moyen dépense, pour se vêtir, 73 % de plus qu'en 1959. Donc, il s'habille plus et mieux ; sinon mieux (affaire de goût !), plus cher.

Si vous croyez que les femmes sont responsables de cette escalade, le tableau ci-dessous vous débarrassera d'un préjugé qui, de toutes façons, vous coûte cher.

Admettez donc — il le faut bien ! — qu'à tout âge la Française dépense moins pour s'habiller que le Français.

C'est d'ailleurs explicable. La haute couture exceptée, qui ne concerne qu'une très faible minorité de clientes, le prêt-à-porter féminin ou la petite couturière de quartier sont moins chers pour elle que, pour lui, le tailleur ou le magasin de confection. À niveau égal de qualité, un costume d'homme vaut deux ou trois fois plus cher qu'une robe. Donc, même en changeant plus souvent de toilette, la Française dépense moins que le Français. Aussi bien pour les chaussures que pour les robes. Il n'y a guère qu'entre 30 et 40 ans que les dépenses s'égalisent, à peu près.

Dès la cinquantaine, la femme reprend sa seconde place, qu'elle ne quittera plus jusqu'à la vieillesse, où le budget d'habillement s'amenuise tellement qu'il rejoint les chiffres de la petite enfance. À 70 ans, hommes et femmes dépensent à peine plus, pour se vêtir, qu'on ne dépensait pour eux lorsqu'ils avaient moins de 5 ans. En fait, les septuagénaires finissent d'user leurs vieux costumes et leurs vieilles robes, retrouvant, sur le tard, l'ancienne tradition paysanne, aujourd'hui révolue, qui voulait que, jusqu'à sa mort un homme porte dans les grandes occasions, le costume acheté pour son mariage.

Les plus dépensiers sont les jeunes. Dès 14 ans, il leur faut plus d'argent pour s'habiller qu'à leurs parents quadragénaires. Entre 16 et 20 ans, il leur en faut deux fois plus qu'à leurs parents quinquagénaires. Et dans chaque cas, comme pour les jeunes, les garçons dépensent sensiblement plus que les filles. Ici, l'explication est peut-être différente de celle qu'on avance pour les adultes. Souvent, les filles sont entretenues par leur famille et disposent de moins d'argent pour s'habiller que les garçons, qui travaillent déjà et, même dans les foyers ouvriers, dépensent tout ou partie de leur salaire pour s'offrir costumes, chemises, cravates et chaussures.