Indiens (suite)

Au-delà de 4 000 m commence le domaine de la haute steppe, ou puna, dont une graminacée aux touffes éparses et drues, l’ichu, alimente les troupeaux de lamas et d’alpacas. Le lama sert de bête de charge. L’alpaca est apprécié essentiellement pour sa laine, encore que sa chair, comme celle du lama, puisse être découpée en fines lamelles et séchée au soleil pour être transformée en charqui. Sur le haut plateau, où la végétation est très clairsemée, les déjections de ces deux animaux, par ailleurs employées comme engrais, constituent le seul combustible. La chasse et la pêche n’ont de signification économique que pour les Urus-Chipayas et les Aymaras riverains du lac Titicaca. La pêche s’effectue à bord d’embarcations, ou balsas, qui sont construites à partir de deux fuseaux de joncs liés ensemble. Le poisson est pris à l’aide de filets, d’épuisettes ou de harpons à trois ou à huit pointes. Les plus grosses prises sont vidées, découpées, puis fumées à l’intérieur d’un four de type polynésien, qui est répandu dans toutes les Andes.

Les activités économiques mettent en jeu des systèmes d’entraide qui s’organisent sur la base de la parenté et des liens d’affinité et de voisinage. L’ayni est une aide réciproque non cérémonielle. Le bénéficiaire donne aux prestataires un peu de coca et d’alcool, mais doit restituer à ceux qui l’ont aidé l’exacte quantité de travail qu’il a reçue d’eux lorsque ces derniers en feront la demande. En revanche, la minka est une aide cérémonielle non réciproque. Le bénéficiaire de cette aide se libère de l’obligation de rendre le travail qui lui a été apporté en faisant preuve de générosité envers les prestataires, par exemple en leur offrant en abondance boissons et nourriture, et en les divertissant par des danses et par des chants pendant le labeur. Ces formes d’aide mutuelle ne peuvent, cependant, dissimuler la réserve, la méfiance, voire l’hostilité qui imprègnent toutes les relations interpersonnelles dans la communauté. La difficulté évidente des rapports à autrui engendre une profonde anxiété. Elle provoque également des tensions et des conflits dont les individus cherchent la solution dans la magie. La consommation de la coca est sans doute liée à cet état d’anxiété générale plutôt qu’au besoin physiologique qu’éprouverait l’organisme de trouver un palliatif à la fatigue ou un dérivatif à la faim.

Bien que pratiquant un catholicisme nominal qui correspond à l’ancienne religion populaire de la péninsule Ibérique, centrée sur le culte des saints, les Indiens des Andes ont conservé de nombreux éléments de leur religion préhispanique. Les Quechuas du sud du Pérou continuent à rendre un culte aux montagnes, qui représentaient les demeures d’ancêtres lignagers et qui sont toujours tenues pour le séjour de divinités puissantes. Les Aymaras du haut plateau reconnaissent une quantité d’esprits protecteurs et de génies tutélaires à caractère souvent ambigu, qui habitent les étangs, les ruisseaux, les rochers, les grottes, les montagnes et dont la présence est signalée par un petit tas de pierres, ou apachita, au pied duquel les passants doivent déposer une offrande de coca ou de tabac s’ils désirent poursuivre leur route sans encombre.

H. F.

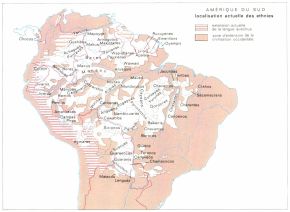

Les Indiens de la forêt tropicale

La culture de la forêt tropicale

La forêt tropicale, centrée sur le bassin amazonien, constitue une aire écologique relativement uniforme, mais non amorphe : au contraste entre forêts et savanes s’ajoute celui entre basses terres et terres de moyenne élévation. Plus qu’aux contraintes d’un milieu homogène, en fait, c’est aux contacts par la navigation sur un réseau fluvial particulièrement propice qu’est due la vaste distribution de certains traits culturels dans cette aire ; il s’agit moins de « convergence » que de « diffusion ».

Le milieu naturel est riche par la variété de ses ressources alimentaires : gibier terrestre (tapirs, cochons sauvages, singes, cervidés, rongeurs, tatous), innombrables volatiles (poules sauvages, perroquets, toucans, dindons sauvages) et, plus abondant encore, dans les grands cours des fleuves, gibier aquatique (chiens d’eau, crocodiles, tortues, gros poissons). La flore est abondante et variée, comportant de nombreuses baies, des fruits sauvages et des fruits de palmiers. Grâce à ces ressources, la chasse, la cueillette et la pêche peuvent assurer la subsistance de petites bandes itinérantes. De manière générale, cependant, ce sont les plantes domestiquées qui fournissent aux Indiens de la forêt tropicale la base de leur alimentation. Prédominant parmi ces plantes est le manioc amer (Manihot utilissima), à quoi s’ajoutent la patate douce, l’igname, le maïs, l’avocat, le haricot, la citrouille, le plantain, la banane, l’ananas, etc. On considère généralement que la banane a été introduite par les Européens.

Les plantations, qui peuvent atteindre d’assez vastes dimensions, sont conquises par les hommes sur la forêt, incendiée avant d’en ensemencer le sol (agriculture sur brûlis). L’horticulture, qui permet d’amasser d’importants surplus alimentaires, permet la sédentarisation et l’accroissement des communautés ; elle ne provoque pas pour autant nécessairement une stratification sociale ni l’abandon de la chasse et de la pêche, qui fournissent l’apport indispensable en protéines. L’appareil technologique des sociétés horticoles est simple, mais non rudimentaire (la presse à manioc, destinée à extraire l’acide prussique de ce tubercule, est une véritable machine), et la culture matérielle, fréquemment renouvelée (maisons de palmes, pirogues monoxyles, paniers tressés), est pour le reste réduite au minimum transportable. Cette frugalité est sans indigence : si le vêtement est presque inexistant, c’est au profit de la parure (colliers de dents, coiffures de plumes, cache-sexe ornés, peintures corporelles).

À la différence des sociétés de l’aire circumcaraïbe qui les jouxtent au nord, celles de la forêt tropicale ne sont pas divisées en classes, ne sont pas soumises à l’autorité de chefs héréditaires et ne vouent pas de culte à des idoles placées dans des temples sous la garde des prêtres. Chez les Indiens de la forêt, l’organisation sociale est régie par les relations de parenté, et la division du travail, qui n’engendre guère de « spécialistes », repose avant tout sur la dichotomie des sexes et l’échelle des âges. Chaque communauté constitue une unité politique indépendante dans la mesure où, économiquement, elle est capable d’assurer sa propre subsistance. Cette autonomie, qui permettrait au couple de se replier entièrement sur lui-même, rencontre cependant une double limite : d’abord celle qu’impose le jeu de la réciprocité et de l’alliance (qui prend femme doit donner en retour), ensuite celle qu’inspire l’insécurité face aux esprits capables de prendre n’importe quelle apparence. C’est pourquoi, plus que simple guérisseur, le chaman occupe le plus souvent dans ces sociétés une place prééminente, parce qu’il rassemble autour de son pouvoir surnaturel les membres épars du groupe et sert d’intermédiaire entre les hommes, les esprits et les dieux.