Inde (suite)

Le Hindu Mahāsabhā fut fondé en 1925 pour promouvoir toutes les valeurs hindouistes. Il s’écarta du Congrès à partir de 1930, trouvant Gāndhī trop favorable à la cause des musulmans ; le Rashtriya Svayamsevak Sangh (RSS) fut en quelque sorte le bras et l’organisation paramilitaire de la tendance hindouiste, dont le Hindu Mahāsabhā était la tête idéologique. Comptant à l’indépendance près de 500 000 membres, il fut l’un des groupes qui contribuèrent à exacerber l’antagonisme entre hindous et musulmans.

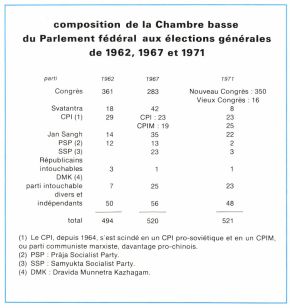

Beaucoup de membres de ces deux mouvements se retrouvent dans un parti fondé en 1951, le Jan Sangh, qui est partisan du libéralisme économique, d’une forte centralisation politique, d’une attitude ferme vis-à-vis du Pākistān et dont les progrès électoraux sont importants.

À côté de ces grandes tendances existent de nombreux partis essentiellement locaux et à base linguistique.

J. Nehru, en raison de son immense prestige, put, sans trop de difficultés, maintenir l’équilibre entre les différentes forces politiques centrifuges qui se manifestaient au sein du Congrès. Il n’en fut pas de même pour ses successeurs.

Partagé entre une aile gauche (K. D. Malaviya, V. K. Krishna Menon et Mme I. Gāndhī) et une aile droite (S. K. Patil, Morarjī Desai), le Congrès choisit finalement Lai Bahādur Shastri pour succéder à Nehru. Etouffé par le poids de la succession, le nouveau Premier ministre réussit, néanmoins, à reprendre la situation en main jusqu’à sa mort, au retour de la conférence de Tachkent en janvier 1966. C’est à la fille du pandit Nehru que revenait la direction de l’exécutif, charge difficile, qui, en 1969, était encore compliquée par l’hostilité déclarée du président du Congrès, S. Nijalingappa, qui réussissait à la faire exclure de celui-ci, ce qui, d’ailleurs, faisait éclater le vieux mouvement nationaliste de Gāndhī et de Nehru en deux tendances, l’une favorable à Mme I. Gāndhī, l’autre à Nijalingappa et à Morarjī Desai. L’une des causes ayant entraîné cet éclatement est d’ailleurs typique : sur un fond de conflit latent — conflit qui devait avoir des prolongements importants —, c’est en effet l’intention de Mme Gāndhī de nationaliser quatorze banques d’affaires qui devait faire éclater les divergences internes du Congrès au grand jour, en même temps que les partis conservateurs ou communautaires (Svatantra ou Jan Sangh) marquaient par leur progrès une étape décisive de l’évolution de l’Inde.

Les conservateurs, qu’ils appartiennent à l’aile droite du Congrès ou aux partis communautaires, avaient sous-estimé l’habileté politique de Mme Gāndhī et sa réelle popularité dans les masses populaires. Accusant le Premier ministre de dictature, ses adversaires choisirent un bien mauvais terrain de bataille politique. La nationalisation des quatorze grandes banques d’affaires ou les projets prêtés à Mme Gāndhī d’abolir les derniers privilèges princiers n’avaient pas de quoi mobiliser un peuple confronté à de graves difficultés économiques et sociales. Les élections de mars 1971 en furent le témoignage éclatant. Le résultat en était d’autant plus spectaculaire qu’il survenait après une période d’intense agitation naxaliste au Bengale et d’un vaste mouvement paysan d’occupation de terres. Certes, l’acuité croissante avec laquelle se posait la question du Bengale-Oriental atténuait les antagonismes politiques, mais elle n’expliquait cependant pas tout. À la limite, on peut admettre que la personnalité de Mme Gāndhī a totalement étouffe les clivages politiques des Indiens.

Les forces centrifuges ethniques et linguistiques

Elles se matérialisent par l’existence d’un certain nombre de partis minoritaires, mais très actifs, parmi lesquels on peut citer : la Ligue musulmane (surtout dans le sud de l’Inde) ; le parti des Sikhs, l’Akali Dal ; la société pour le relèvement dravidien (Dravida Munnetra Kazhagam [DMK]), principal parti d’opposition à Madras ; le Jharkhand au Bihār méridional ; le Ganatantra Parishad en Orissa ; la conférence des chefs de la montagne en Assam ; le parti républicain, qui regroupe un certain nombre d’intouchables... La liste est loin d’être complète.

Si ces derniers partis sont essentiellement fondés sur l’appartenance à une tribu ou à une caste, les premiers fondent toute leur action sur des revendications linguistiques. Théoriquement, la Constitution prévoyait pour 1965 la substitution du hindi à l’anglais comme langue officielle ; mais ce nationalisme scientifique supposait remplies deux conditions préalables.

Il était, tout d’abord, nécessaire de créer des mots modernes pour faire de l’hindī une langue adaptée aux sciences et techniques du xxe s., ce qui, selon certains auteurs, aurait entraîné la création de 30 000 mots à partir du sanskrit. Un seul exemple emprunté à Béatrice Pitney-Lamb montre les difficultés de l’entreprise : pour remplacer les mots anglais signifiant « gare », les spécialistes ne proposaient pas moins qu’agnirathyantraviramsthān, c’est-à-dire « endroit où se repose le char mû par le feu ». Cela se passe de commentaires.

Il fallait, d’autre part, scolariser en hindī tous ceux dont ce n’était pas la langue maternelle (66 p. 100 de la population). Dans un pays où la scolarisation tout court se heurte à d’énormes difficultés, on conçoit que Nehru, d’abord, L. B. Shastri, ensuite (ce dernier à la suite de violentes manifestations), renoncèrent au projet. Dans l’état actuel des choses et des esprits, il n’est guère réaliste d’envisager un abandon rapide de l’anglais.

Ce sont précisément des querelles linguistiques qui devaient amener des réorganisations du cadre des États. On peut citer comme exemples : en 1953, la création du premier État linguistique, l’Andhra Pradesh (de langue telugu), après le jeûne mortel de Potti Sriramulu ; en 1960, la division de l’État de Bombay en deux nouveaux États : le Mahārāshtra (de langue marāthī) et le Gujerat (de langue gujarātī).

Les Tamouls avec le DMK, les Sikhs au Pendjab montrent, eux aussi, l’évidente acuité politique que revêtent les problèmes linguistiques en Inde.