Tunisie (suite)

L’excédent naturel est responsable de l’accroissement général de la population. Le taux de mortalité, probablement très élevé au xixe s., est tombé d’un peu plus de 20 p. 1 000 avant 1960 à un peu moins de 15 p. 1 000 actuellement. Ces progrès s’expliquent par la disparition des plus graves épidémies, par la lutte entreprise contre les fléaux, comme le trachome, par le développement de l’action sanitaire, par les campagnes obligatoires de désinfection, par la diminution de la mortalité infantile dans les grands centres urbains... Parallèlement, le taux de natalité, tout en restant très élevé, s’est abaissé de 46,5 p. 1 000 en 1956 à un peu moins de 40 p. 1 000 en 1972 (35 p. 1 000 selon les évaluations officielles, sans doute trop faibles). La Tunisie s’est engagée dans une politique active d’émancipation des femmes et de limitation des naissances. Avec l’aide de la « Fondation Ford », les pouvoirs publics favorisent la vulgarisation du « planning familial », qui était adopté par 40 000 Tunisiennes en 1970 ; ce chiffre constitue un progrès par rapport aux premiers résultats d’une initiative prise à partir de 1964 (cette année-là, 2 800 utilisatrices de méthodes contraceptives) ; mais il reste très faible face à la masse des utilisatrices possibles (756 000 femmes mariées en âge de procréer). Néanmoins, l’expérience de la Tunisie est, au sein des pays du tiers monde et particulièrement des pays arabes, une des plus poussées sur la voie du contrôle des naissances. Jointe au déficit des générations nées entre 1942 et 1944 et à la tendance au relèvement de l’âge du mariage, elle permet d’expliquer la diminution de l’accroissement naturel annuel de 3 à 2,5 p. 100 et peut-être à 2 p. 100 prochainement.

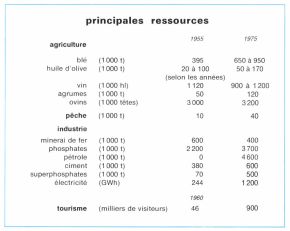

L’économie

L’économie peut-elle suivre et même dépasser le rythme de l’accroissement naturel permettant au pays de s’engager nettement sur la voie du développement ? Telle est la principale question posée à la Tunisie contemporaine. Pour résoudre ce problème, commun aux pays sous-développés, la Tunisie hésite depuis son indépendance entre plusieurs types de solutions.

Les structures

Elles se caractérisaient en 1956 par une très étroite dépendance par rapport à la France dans le cadre du système colonial. Le commerce extérieur se faisait presque exclusivement avec la France (55 p. 100 des exportations, 75 p. 100 des importations en 1955), par l’intermédiaire de sociétés françaises et avec des navires français. En Tunisie, les activités les plus modernes et les plus dynamiques étaient animées par des capitaux d’origine métropolitaine et se trouvaient plus adaptées à la satisfaction de besoins externes qu’aux exigences du développement tunisien. Les colons occupaient 724 000 ha ; ces terres, parmi les plus fertiles, étaient surtout consacrées à des cultures d’exportation : vigne, agrumes, oliviers, blé tendre. Les industries se limitaient à l’exploitation des mines de phosphate, de fer, de plomb, à une première transformation des matières brutes ou à la satisfaction de besoins élémentaires. L’économie des Tunisiens était réduite à un rôle marginal et le plus souvent misérable : masse des salariés (ou des chômeurs) de l’agriculture et de l’industrie ; petit peuple, aux activités précaires, des « fellahs » (agriculteurs), des artisans et des commerçants.

Le régime du président Bourguiba hésita plusieurs années avant de choisir nettement les structures d’une nouvelle économie (1956-1960-1962). Nationaliste, il affirma l’indépendance du pays en décolonisant l’État, en prenant administrativement sa direction, en assurant la gestion de nouvelles institutions financières et bancaires, en diversifiant les partenaires extérieurs, parmi lesquels les États-Unis jouèrent un rôle grandissant, en récupérant d’abord graduellement, puis radicalement les terres des colons (1964). Mais la bourgeoisie et les classes moyennes, creuset du « bourguibisme » et du Destour, le parti unique au pouvoir, ne prenaient guère en compte les problèmes des masses tunisiennes. Les « chantiers de travail », constitués grâce à l’aide des États-Unis, ne pouvaient apporter qu’une solution très provisoire au sous-emploi croissant et à la misère des populations rurales. Le libéralisme du « laisser-faire », sans véritable appui extérieur, se révélait incapable de promouvoir l’industrialisation et le développement.

C’est dans ces conditions que s’affirma de plus en plus nettement, sous l’autorité du président Bourguiba et sous l’impulsion du ministre Ahmad Ben Ṣalāḥ, une politique originale, qui tendait à concilier, dans un esprit réformiste, les différents intérêts du pays. Le « socialisme destourien » se voulait national, indépendant de toute influence étrangère. Pragmatique plus que théorique, il adopta certains aspects du socialisme comme un moyen et non comme une fin. De 1960 à 1968, il chercha les nouveaux leviers du développement dans la coexistence de trois secteurs : secteur privé, qui devait conserver quelque importance dans l’artisanat, le commerce de distribution, le tourisme, la petite industrie ; secteur des sociétés d’État (partiellement ou totalement contrôlées par celui-ci), destiné à entraîner les rouages essentiels de l’économie, la banque, le commerce de gros, le commerce extérieur, les industries importantes ; secteur coopératif, qui devait regrouper les petits producteurs de l’agriculture, du commerce de détail et de l’artisanat. Le régime mit à son actif la planification de l’économie nationale (pré-plan de 1962-1964, deuxième plan de 1965-1968), le développement spectaculaire du tourisme, l’implantation de quelques industries, la promotion des grands offices du commerce extérieur, de la pêche, de l’artisanat, la préparation d’une nouvelle société par la scolarisation rapide de l’ensemble de la jeunesse. Mais la nouvelle politique échoua totalement lorsqu’elle s’attaqua, sans doute avec quelque maladresse, aux intérêts des classes moyennes de l’agriculture, de l’artisanat et du commerce, en généralisant l’expérience des coopératives dans ces secteurs (1968). La destitution et la mise en accusation du ministre Ben Ṣalāḥ marquèrent la fin d’une politique qui avait tenté l’impossible : réaliser des réformes de structures sans léser les intérêts des possédants.